Adeus, Nacau Gakran!

Adeus, Nacau Gakran!

É com muito pesar que anunciamos o falecimento hoje, em 09/12/2025, de nosso querido colega e colaborador Nacau Gakran.

Com palavras afetuosas e espírito acolhedor, Nacau fez parte de nossa equipe de pesquisadores e professores que atuam no campo da educação escolar indígena, sendo responsável por propor abordagens da e na língua xokléng/laklaño. Como aluno da Licenciatura Indígena da UFSC, afirmava sempre o seu compromisso com as demandas e sonhos de seu povo.

Com Nacau aprendemos que o que nos rodeia é parte de nós, e merece nossa atenção. Nacau nos deixou e por isso sentiremos saudade. Mas será sempre lembrado como um sopro de vida que cruzou nosso caminho. Nós do IPOL, agora queremos te dizer: vá em paz, querido Nacau!

Música do coração: rappers surdos reinventam estilo com Slam das Mãos

Grupo de rappers surdos foi criado por alunos e ex-alunos do curso de Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Por Marília Parente

Um grupo de rappers surdos ensaia em frente ao Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Olhos esbugalhados, peitos estufados e mãos entrelaçadas num vai-e-vem de sentidos que desafia a limitação da palavra. Para quem assiste ao espetáculo sem dominar a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a experiência é intranquila como um segredo. Há oito anos, essa cena se repete no local, onde alunos e ex-alunos de Letras fundaram o Slam das Mãos, um projeto coletivo de poesia de rua voltado para pessoas surdas.

A ideia surgiu em 2017, depois que um dos professores do curso, Cristiano Monteiro, conheceu uma iniciativa similar em São Paulo. “[Sinal de coração]. Eu já me considerava um poeta, em vários gêneros literários, mas o slam é muito diferente. Muito impactante”, conta Cristiano, em entrevista concedida ao Diario de Pernambuco com a ajuda da intérprete Monique Marie Andrade Lima, que também integra o Slam.

Em um primeiro sarau organizado no Marco Zero, Bairro do Recife, os primeiros participantes do grupo se conheceram. Depois do evento, vieram outros encontros, projetos culturais em conjunto e os primeiros recursos financeiros.

“Autores importantes acreditam que a língua de sinais utiliza expressões físicas, orientação da palma da mão e movimentação. O corpo e os movimentos também são linguística. Existe uma estrutura, uma gramática e também uma poesia na nossa língua”, destaca o professor.

Nascido surdo, Cristiano repete algumas vezes durante a entrevista que a Libras é sua língua materna, enquanto a língua portuguesa escrita funciona como um segundo idioma. Assim como na linguagem oral, a língua de sinais oferece coloquialismos, gírias, metáforas e figuras de linguagem de difícil interpretação para quem não domina a cultura surda.

No Slam das Mãos, as poesias absorvem, inclusive, influência da língua de sinais norte-americana, a exemplo do que acontece com o rap oralizado. “Na língua brasileira de sinais, existe uma forma de se comunicar mais formal. A gente modaliza isso, coloca as coisas de forma mais poética”, acrescenta Cristiano.

De acordo com o professor, na língua de sinais o ritmo da poesia também é fruto das expressões e sinalizações do artista. “Em uma disputa, os jurados também avaliam esse impacto na apresentação. Há estética”, acrescenta.

Som do coração

O silêncio absoluto acompanha Samuel Feijó, integrante do Slam das Mãos, desde seu nascimento. Para ele, o som é vibração sentida na pele, imaginação que conduz a dança, parede atravessada pela poesia. “É como se o mundo dos ouvintes fosse outro mundo. Quando estou com meus colegas do Slam, estou em casa”, resume.

Até conhecer Cristiano, seu ex-professor no curso de Letras, Samuel não sabia que existia literatura para surdos. Expressando-se em português escrito, ele era como um estrangeiro aprisionado a uma estrutura que não dava vazão às sutilezas da alma. “Minha escrita era diferente, tinha um conflito. Quando eu conheci a língua de sinais, me senti pertencente a uma comunidade. Comecei a fazer poesia”, diz.

No rap, o jovem prefere improvisar sobre temas conhecidos e ressalta sua experiência visual no mundo. “Olho como se fosse uma grande pintura”, complementa.

Identidade

Para o rapper Alisson Felipe Santana, os encontros proporcionados pelo Slam são momentos de fortalecimento de sua identidade. Ultimamente, sua poesia tem refletido as discussões sobre surdez e racismo em que se engajou na internet. “Me percebo como surdo, negro e resistente”, afirma.

Os acesso aos fóruns online aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Era a primeira vez que ele tinha acesso a um debate sobre a surdez conduzido por pessoas negras. “Antes, eu não me identificava com a conversa. Hoje, represento minha identidade no rap”, conclui.

Evento

A partir das 17h do dia 23 de novembro, o Slam das Mãos se apresenta no Festival Consciência Hip-Hop, uma celebração das expressões do povo negro. o evento acontecerá na Rua Esperança, no calçadão de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

Leia a matéria na fonte: https://www.diariodepernambuco.com.br/viver/2025/11/11700588-musica-do-coracao-rappers-surdos-reinventam-estilo-com-slam-das-maos.html

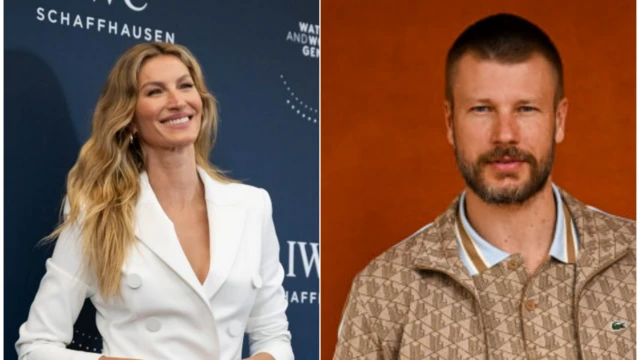

A língua falada no Sul do Brasil por antepassados de Gisele Bündchen e Rodrigo Hilbert que está desaparecendo

Como muitos das gerações posteriores, Gisele Bündchen e Rodrigo Hilbert não falam a língua dos trisavós. CRÉDITO, GETTY IMAGES

Por Luiz Antônio AraujoDe Porto Alegre para a BBC News Brasil

Se uma máquina do tempo permitisse à modelo Gisele Bündchen, ao goleiro Alisson Becker e ao ator Rodrigo Hilbert encontrar seus ancestrais vindos da Europa, seria necessária a presença de um intérprete.

Caso o profissional escalado falasse exclusivamente o alemão padrão (Standarddeutsch), ainda assim a comunicação seria truncada.

Como a maioria dos alemães que vieram para o Brasil no século 19, os Bündchen, os Becker e os Hilbert usavam cotidianamente um vernáculo diferente do idioma dominante na atual Alemanha.

Tratava-se de uma variedade baseada no que os linguistas chamam de “continuum dialetal”: uma série de formas assumidas por uma língua ao longo de uma região, com variações cumulativas à medida que a distância aumenta.

Os antepassados dessas celebridades não chamariam sua língua de Deutsch (língua alemã, no alemão padrão), e sim Deitsch, Düütsk, Plattdeitsch ou simplesmente Platt (baixo-alemão ou Plattdeutsch).

Assim era denominado o idioma falado na área delimitada pelos rios Mosela e Reno, nas imediações das cidades de Bingen, Trier e Koblenz, na Renânia Central, entre os atuais Estados da Renânia-Palatinado e do Sarre.

Dessa região, conhecida como Hunsrück (pronuncia-se “runs-rík”), partiu a maior parte dos primeiros alemães a pisar em solo brasileiro.

Por mais de 200 anos, o hunsriqueano ou Hunsrückisch (“língua do Hunsrück”) foi transmitido de geração em geração no Brasil — onde surgiu, após transformações a partir do Platt.

Ainda hoje, é utilizado por mais de 1,2 milhão de pessoas — população equivalente à do município de Campinas (SP) —, segundo o livro Inventário do Hunsrückisch como Língua Brasileira de Imigração (IHLBrI) (Editora Garapuvu, 2018).

Há ainda comunidades que o utilizam na Argentina, Paraguai e Bolívia.

Essa língua padece, no entanto, de um fenômeno comum a milhares de vernáculos minoritários: a perda linguística, quando um idioma deixa de ser usado, transmitido ou plenamente dominado.

É por isso que nem uma engenhoca de ficção científica permitiria aos famosos mencionados no início desta reportagem — todos descendentes de alemães do Hunsrück e arredores — conversar com seus antepassados.

Gisele, Alisson e Rodrigo não falam a língua dos trisavós.

Universidade guarda coleção de raridades linguísticas

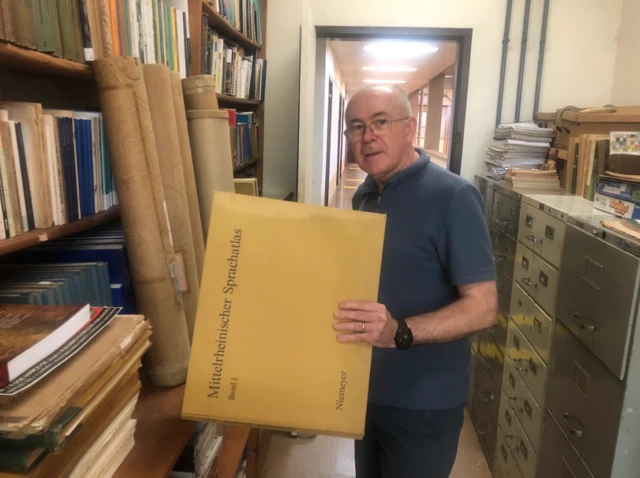

O professor da UFRGS Cleo Vilson Altenhofen guarda o maior acervo de hunsriqueano do mundo. CRÉDITO, LUIZ ANTÔNIO ARAUJO/BBC NEWS BRASIL

“Como uma língua subsiste por 200 anos sendo falada por poucas pessoas?”, indagou o professor titular do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Cleo Vilson Altenhofen ao receber a reportagem da BBC News Brasil, no final de setembro.

Nos armários, prateleiras e caixas que abarrotam sua sala, há um tesouro: o maior acervo de hunsriqueano do mundo.

São centenas de livros, cadernetas, cartas, diários, arquivos de áudio e vídeo, CDs, DVDs, fotos, cartazes, mapas, anúncios publicitários, roteiros, entre outros itens, neste idioma.

Muitas das vozes contidas nesse emaranhado arquivístico já desapareceram, ecoando apenas nos registros preservados pela UFRGS.

Não foi Altenhofen quem inventou o termo “hunsriqueano” para designar a língua de seus familiares, que chegaram a São Leopoldo (RS) dois dias depois do Natal de 1827.

Ele foi o primeiro, porém, a fazer referência à variante hunsriqueano rio-grandense (Riograndenser Hunsrückisch) em sua tese de doutorado pela Johannes Gutenberg-Universität Mainz, uma universidade na Alemanha, em 1996.

O termo ganhou até um verbete da Wikipédia.

Com o projeto Escrithu, o professor capitaneou a formalização da ortografia, de regras gramaticais e do vocabulário do hunsriqueano.

Também organizou, junto com Rosângela Morello, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Inventário do Hunsrückisch como Língua Brasileira de Imigração.

A obra, que mapeou uso consistente da língua em bastiões distribuídos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo), levou a encaminhamento de um pedido de reconhecimento do hunsriqueano como referência cultural brasileira no Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL).

Entretanto, o INDL foi atingido em 2019 por um decreto presidencial que acabou com órgãos colegiados federais, como a Comissão Técnica do Inventário Nacional da Diversidade Linguística (CTINDL).

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a conclusão do pedido sobre o hunsriqueano depende da criação de um Conselho Nacional de Políticas para a Diversidade Linguística (CNPDL), o que está em tramitação no Ministério da Cultura.

“A Comissão é necessária para que se tenha condições técnicas para submeter a proposta de inclusão da língua Hunsrückisch (e de outras 25 línguas já inventariadas e mais 10 com pesquisas em andamento) no Inventário Nacional de Diversidade Linguística”, explicou o IPHAN.

Apesar de perceber a perda linguística em sua própria família, Altenhofen vê esse processo como algo natural. CRÉDITO, LUIZ ANTÔNIO ARAUJO/BBC NEWS BRASIL

Atualmente, sete línguas obtiveram o reconhecimento: seis indígenas (asurini, guarani m’bya, nahukuá, matipo, kuikuro e kalapalo) e uma europeia (o talian, falado por migrantes da região do Vêneto, hoje na Itália).

As línguas que recebem esse reconhecimento viram foco de ações de valorização por parte do Estado brasileiro.

Nem mesmo um erudito como Altenhofen, de 62 anos, está imune à perda linguística.

“Minha geração ainda teve a transmissão [do hunsriqueano]”, observa, referindo-se a si próprio, aos dois irmãos e às duas irmãs.

As filhas e sobrinhas do professor, por outro lado, são a primeira geração dos Altenhofen a não dominar o idioma dos ancestrais.

“A estrutura social mudou: Porto Alegre [onde vive e trabalha] não é Harmonia [município do Vale do Caí onde cresceu, fundado por migrantes alemães], e as novas gerações vivem em um mundo em que o português está muito mais presente”, reflete.

Mas o pesquisador considera a perda linguística um processo natural. Ele não se preocupa com o aumento — como ocorreu com o hunsriqueano no Brasil no século 19 — ou com a diminuição do número de falantes, e sim com a transmissão, o que move seu trabalho.

Na Alemanha, hunsriqueano é dialeto

Segundo o Inventário do Hunsrückisch como Língua Brasileira de Imigração, o hunsriqueano é uma das 14 línguas alemãs do Brasil.

Já na Alemanha, essa divisão não se aplica, explica Gilvan Müller de Oliveira, professor associado de Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e ex-diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).

Para o Estado alemão, existe uma única língua alemã, o alemão padrão, e dezenas de dialetos — incluindo o Pfälzisch, forma próxima do Hunsrückisch ainda hoje falada em certas partes do país europeu.

“A formação do estado-nação na Alemanha, na Itália e em outros países europeus está baseada na ideia de uma única língua, legitimada no caso alemão pela Bíblia de Lutero, no italiano pela Divina Comédia, de Dante Alighieri, e assim por diante”, explica Oliveira.

O restante, afirma o linguista, são dialetos colocados em segundo plano e que tiveram sua transmissão interrompida ou dificultada por uma “ideologia de língua única”.

“Isso é exatamente o contrário do que nós estamos fazendo no Brasil”, diz o professor.

Altenhofen (na foto, à dir.) durante entrevista para o projeto Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrükisch (ALMA-H). CRÉDITO, DIVULGAÇÃO/PROJETO ALMA-H/UFRGS

Oliveira explica que classificar o hunsriqueano como dialeto do alemão faz com que este pareça descartável.

“Temos de reconhecer a existência de várias línguas, como o alemão, o hunsriqueano, o pomerano, o vestfaliano, o bávaro, o suábio falado no Paraná e outras ilhas linguísticas reunidas no conceito de línguas alemãs”, diz.

Com essa política, o Brasil adota um curso inverso ao de boa parte de sua história, quando, segundo Oliveira, reprimiu os não falantes de português.

No Estado Novo, regime ditatorial liderado por Vargas entre 1937 e 1945, o uso público de línguas estrangeiras e indígenas foi proibido.

Um levantamento de Oliveira identificou 243 páginas de legislação federal e de leis em Santa Catarina que contribuíram com o combate à existência de várias línguas entre 1911 e 1963.

Atualmente, de acordo com os entrevistados, o Brasil avançou bem em políticas governamentais — municipais, estaduais e federais — para a preservação da diversidade linguística, incluindo por exemplo esforços relativos às línguas indígenas.

Em Nova Petrópolis, queda abrupta do número de falantes

Em Nova Petrópolis (RS), município de 23,8 mil habitantes na Serra Gaúcha, o hunsriqueano é uma das variantes do alemão cotidianamente utilizadas pela população.

O município foi um dos 41 pontos visitados entre 2017 e 2018 pela equipe de especialistas responsáveis pelo Inventário do Hunsrückisch como Língua Brasileira de Imigração.

“Não é fácil manter o Hunsrückisch por múltiplas razões: as novas gerações não frequentam mais a casa dos avós, e sim creches, e estão muito influenciadas pelo inglês”, afirma Célia Weber Heylman, de Nova Petrópolis.

Professora aposentada de alemão (padrão), Célia testemunhou em sala de aula a queda no número de falantes.

“Nos últimos anos, apenas um ou dois de cada 10 alunos falava alemão em família”, relata.

Como a maioria dos professores de alemão no Brasil, Célia vê o hunsriqueano como uma ponte para a aprendizagem do alemão padrão e de idiomas em geral — mas crê que o ensino deve ter por base o alemão padrão.

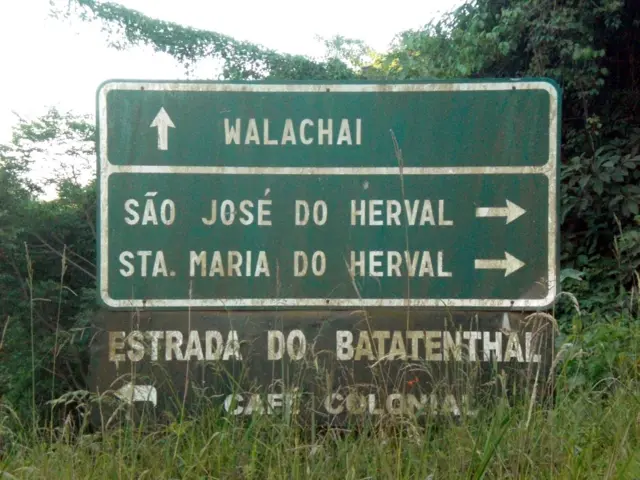

Distante 46 quilômetros de Nova Petrópolis, o município gaúcho de Santa Maria do Herval é palco de uma experiência distinta.

Em 2004, por iniciativa da linguista alemã Ursula Wiesemann, a localidade tornou-se laboratório de uma iniciativa inédita de valorização do hunsriqueano — chamado de Hunsrik nessa versão.

Batizado de Projeto Hunsrik Plat Taytx, o programa idealizado por Ursula incluiu a formalização de um sistema de escrita, a inclusão da língua no currículo escolar a partir de 2017 e a publicação de materiais didáticos e obras literárias.

O sistema foi registrado pelos criadores no Ethnologue, órgão responsável por catalogar as línguas do mundo e que serve de referência para organismos internacionais como a Unesco, braço das Nações Unidas para a educação.

No ano passado, o Hunsrik foi incluído como idioma no Google Tradutor.

Santa Maria do Herval oficializou o ensino do Hunsrik.CRÉDITO, DIVULGAÇÃO/PROJETO ALMA-H/UFRGS

Até o momento, além de Santa Maria do Herval, pelo menos outros quatro municípios oficializaram o ensino do sistema Hunsrik Plat Taytx: Estância Velha e Nova Hartz, também no Rio Grande do Sul; e Antônio Carlos e Treze Tílias, em Santa Catarina.

A pedagoga Márcia Fenner, de Santa Maria do Herval, relata que o Hunsrik faz parte do currículo da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental e, a partir desse ponto, é oferecido alemão padrão como língua estrangeira.

Márcia conta que, quando fazia contação de histórias em uma escola do interior onde não havia creche, 90% das crianças que falavam hunsriqueano em casa ficavam indiferentes ao ouvir relatos feitos em português.

De início, ela decidiu combinar as duas línguas mas, em seguida, passou a utilizar mais hunsriqueano.

“A interação foi incrível porque quando se conta uma historinha ou piadinha em alemão, sempre parece mais engraçado”, diverte-se a pedagoga.

Professora de alemão e ex-secretária municipal de Educação de Santa Maria do Herval, Maria Rejane Schuh Kuhn opôs-se à implantação do sistema Hunsrik Plat Taytx durante sua gestão, em 2009.

“As ações de preservar o hunsriqueano são importantes, mas o incentivo ao alemão padrão serve à conexão com a comunidade e os antepassados e abre muito mais portas [para o estudante] do que o dialeto”, afirma Maria Rejane.

Para Altenhofen, o desuso é fatal para o hunsriqueano e outras línguas minoritárias.

“Essas são línguas de comunidade, que fortalecem o pertencimento, a identidade”, afirma.

Uma palavra hunsriqueana sintetiza essa dimensão afetiva: mottersproch (língua materna).

Leia a matéria na fonte: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cy0vx0p7l07o

Saiba mais sobre o Inventário do Hunsrückisch como Língua Brasileira de Imigração.

Serafina Corrêa sediará o XXIX Encontro dos Difusores do Talian e IV Fórum da Língua Talian

Programação ocorre de 21 a 23 de novembro

Entre os dias 21 e 23 de novembro, o município de Serafina Corrêa será o cenário do XXIX Encontro Nacional dos Difusores do Talian e do IV Fórum Nacional da Língua Talian.

Entre os dias 21 e 23 de novembro, o município de Serafina Corrêa será o cenário do XXIX Encontro Nacional dos Difusores do Talian e do IV Fórum Nacional da Língua Talian.

Integrando as comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana, o encontro reunirá professores, pesquisadores, comunicadores, radialistas, lideranças culturais, autoridades e comunidades de diversas regiões do Brasil, todos unidos por um mesmo propósito: preservar, valorizar e difundir a Língua Talian, reconhecida desde 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN. Cultura, história e emoção em três dias de celebração.

A abertura, na sexta-feira (21), será marcada pelo tradicional Filò Talian, um encontro de partilha e memória com a presença do Frei Arlindo Itacir Battistel, que abordará o tema “A Imigração Italiana: Legado e Fé”. A noite também contará com jantar típico e a apresentação do grupo Cantanti dei Monti, além de espaço aberto para manifestações culturais.

No sábado (22), as atividades iniciam com os painéis temáticos que abordarão temas como a formação da identidade cultural, o ensino da Língua Talian na universidade, a regulamentação das línguas minoritárias nas escolas e a comunicação oral e escrita do Talian. Durante a tarde, haverá apresentações culturais com os Núcleos do Projeto Cucagna Scola de Talian.

Também para os participantes do Encontro inscritos, haverá a apresentação da peça teatral Chi Sparagna Gata Magna, além do lançamento da Pedra Fundamental do Marco dos 150 Anos da Imigração Italiana, na Via Gênova. A noite será marcada pelo Jantar de Confraternização dos 150 Anos da Imigração Italiana, com a entrega do Troféu e Diploma Mérito 150 Anos e do Troféu Mérito Talian 2025, além de apresentação musical com Jessica e Robson.

Encerrando o evento, o domingo (23) será dedicado às Vozes do Talian, com um encontro aberto de radialistas e comunicadores, reafirmando o compromisso coletivo com a preservação da língua e da cultura.

Realizado pela ASSODITA, FIBRA/RS, CONTALIAN e FEIBEMO, o evento conta com o apoio de entidades, instituições de ensino e patrocinadores que acreditam no poder da cultura como ponte entre gerações.

Faça sua inscrição: https://forms.gle/Ty6Lq2EoyJLvVxPE7

Realização: ASSODITA, FIBRA/RS, CONTALIAN, DIFUSORES DO TALIAN e FEIBEMO.

Patrocínio: ACISCO, BANRISUL, COOPERLATE, CRESOL, EDGAR MARÓSTICA, ROTTA E ZANELLA ADVOCACIA, SICRED, SICOOB, UNICRED PIONEIRA, UNIMED VALE DAS ANTAS E VISÃO ESCRITÓRIO CONTÁBIL.

Confira a matéria na fonte: https://www.vangfm.com.br/noticia/serafina-correa-sediara-o-xxix-encontro-dos-difusores-do-talian-e-iv-forum-da-lingua-talian/44012

Direto da trincheira: recentrando o mundo, amazonizando a COP

Desde o último domingo, 2 de novembro, SUMAÚMA navega rumo a Belém com quase 100 lideranças indígenas, quilombolas e ribeirinhas, cientistas, jornalistas e artistas, iniciando a cobertura da primeira cúpula do clima na Amazônia a partir do conhecimento e dos valores da Floresta e de seus povos.

Nós, de SUMAÚMA, somos correspondentes de guerra, a guerra movida contra a Natureza. Um conflito desigual, em que a Natureza é massacrada e os humanos estão não caminhando, mas correndo rumo à extinção. Assim, chegamos à COP30 prontos para disputar um cenário coalhado de lobistas de petróleo, mineração, soja, carne, créditos de carbono. E disputar, para uma plataforma de jornalismo baseada na Amazônia, é contar a COP com o melhor do jornalismo tradicional – investigação, precisão, respeito à palavra exata, honestidade –, mas a partir das perspectivas, valores e linguagem dos povos que têm pouco espaço nas negociações. Se não fosse por eles, já não haveria nem floresta nem qualquer bioma em pé. Se não fosse por eles, que defendem a Natureza com seu corpo e com frequência inaceitável são assassinados por isso, nós nem estaríamos aqui tendo esta conversa, porque o planeta já seria impossível de habitar.

SUMAÚMA defende, desde seu manifesto de fundação, que os legítimos centros do mundo são onde está a vida – a Amazônia, os oceanos, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, o Pampa, as outras florestas tropicais, todos os biomas. E não onde está o mercado – os centros políticos e econômicos onde o colapso do clima foi produzido e segue sendo produzido. Em SUMAÚMA, portanto, a Natureza primeiro. E isso inclui seus povos, não apenas os que os não Indígenas chamam de humanos, mas todos os humanos – animais, plantas, fungos, montanhas, rios… Esse é o entendimento horizontal que se opõe ao antropocentrismo, conhecimento presente na maioria das cosmogonias indígenas, e é também assim que SUMAÚMA compreende o mundo que somos. A floresta primeiro é o tronco da nossa cobertura. A partir desse valor que se enraíza em conhecimentos ancestrais, lançamos rios voadores para irrigar o debate que definirá nossa vida. E assim faremos na COP30.

Um exemplo de nossa cobertura é a entrevista feita pelo jornalista-floresta Wajã Xipai e pelo coidealizador de SUMAÚMA e jornalista do The Guardian, Jonathan Watts, com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Foi a única entrevista individual que Guterres deu antes da COP e a primeira exclusiva a um jornalista indígena, repercutindo em diversos países. Wajã tem 19 anos, vive na Terra do Meio, no Pará, em sua aldeia, e fez a primeira edição do Micélio, o Programa de Coformação de Jornalistas-floresta de SUMAÚMA. Ao terminá-lo, foi contratado para nossa base em Altamira, um dos epicentros da destruição da Floresta Amazônica e de seus povos, um desvario que é o maior município do Brasil, a mais de 800 quilômetros de Belém.

SUMAÚMA, como já contamos tantas vezes, é um projeto de transmissão de poder. Em sete anos nossa redação será majoritariamente formada por jornalistas-floresta, inclusive em posições de comando. Em nosso programa com duração de um ano, a equipe-ponte ensina o jornalismo que fazemos há quase quatro décadas e as jovens* de população tradicional e das periferias urbanas nos ensinam como contam histórias e dão notícias, no caso dos Indígenas há mais de 10 mil anos na Amazônia. Deste encontro entre mundos são criados novos jornalismos, a partir de outros valores e conhecimentos. A diferença que faz um jornalista indígena fazendo perguntas a um secretário-geral da ONU a partir da experiência de ser floresta e de estar sendo dizimado nossos leitores podem constatar em nossa plataforma. É essa cobertura que estará na COP30 em Belém.

Em acelerada corrida rumo à extinção, precisamos ousar. E nós ousamos. Nos preparamos para a COP desde o início de 2025. Toda a nossa equipe e os jornalistas em coformação do Micélio, assim como colegas de outras plataformas de jornalismo amazônidas, fizeram, de março a outubro, um curso preparado a nosso pedido por Cristiane Fontes, a Krika. Com duas horas semanais, escutamos e debatemos sobre os principais temas da COP e para além da COP, porque a COP acaba mas a luta não. As melhores pessoas dentro e fora do Brasil, as que mais conheciam os assuntos em profundidade, deram 60 horas para nos prepararmos para a COP. Este curso em breve será um presente para nossos leitores-apoiadores.

RODA DE SONHOS: JORNALISTAS-FLORESTA MOSTRARÃO A COP QUE NINGUÉM VÊ, PORQUE O QUE SE ENTENDE COMO PERIFERIA É O LEGÍTIMO CENTRO. FOTO: SOLL/SUMAÚMA

Saiba mais seguindo a leitura na fonte: https://sumauma.com/direto-da-trincheira-recentrando-o-mundo-amazonizando-a-cop/

Povo Zo’é lança documentário e leva suas vozes à Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil

.

Realizado em parceria entre a Tekohara Organização Zo’é, Iepé e ISA, “Zo’é rekoha – modo de vida zo’é” é narrado pela voz de quatro lideranças deste povo indígena que vive no Norte do Pará

“É muito bonito meu território! Neste mesmo território, os primeiros Zo’é já viviam antigamente, por isso ele é bonito!”. É assim que Supi Zo’é, uma das lideranças deste povo indígena apresenta a Terra Indígena Zo’é, no Norte do Pará, em um documentário que vem a público nesta segunda-feira (20/10).

Narrado pelas vozes de Tokẽ, Se’y, Awapo’í e Supi Zo’é, o vídeo “Zo’é rekoha – modo de vida zo’é” é fruto de uma parceria com a Tekohara Organização Zo’é e com Instituto Iepé, e abre uma nova janela de comunicação com o mundo zo’é na Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Socioambiental (ISA).

A produção foi realizada em maio de 2024, durante uma das primeiras viagens das lideranças zo’é à cidade de São Paulo (SP) – quando puderam conhecer mais sobre o modo de vida dos não indígenas nas grandes metrópoles, a atuação de organizações parceiras dos povos indígenas e visitar a Terra Indígena Tenondé Porã, do povo Guarani.

Incorporado ao novo verbete do povo Zo’é na Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil, o documentário traz as vozes indígenas para o primeiro plano, lado a lado com o texto produzido pela antropóloga não indígena Dominique Tilkin Gallois – parceira histórica dos Zo’é e uma das mais antigas colaboradoras da pesquisa-movimento mantida há mais de 30 anos pelo ISA sobre a sociodiversidade indígena.

Os povos se apresentam

As autorias indígenas sempre fizeram parte desse movimento. No ano 2000, foi iniciada a série “Narrativas indígenas”, que apresentava depoimentos de lideranças de diferentes povos sobre temas fundamentais, como a chegada dos não indígenas e as explicações sobre as mudanças climáticas.

Na primeira edição da série, foram as vozes dos eminentes líderes Jurusi uhu, Pa’hi e Tatitu Zo’é, lado a lado com a de Dominique, que apresentaram a narrativa do herói mítico Jipohan, que recriou os Zo’é após um dilúvio e que tem roupas, gravadores e outras tecnologias como as dos kirahi, não indígenas. “Jipohan é gente como você”, conta Tatitu Zo’é à antropóloga no depoimento registrado em 1992.

Leia também

De lá pra cá, já foram publicadas 64 narrativas indígenas, além de incontáveis artigos e imagens de autoria indígena nos livros e sites mantidos pelo ISA. Sempre buscando não só divulgar a diversidade cultural e produzir informações qualificadas sobre o Brasil indígena, mas também reforçar a atualidade dos modos indígenas de existir e a imagem desses povos como autores de suas próprias narrativas.

É para dar continuidade a esse esforço histórico que inauguramos, com esse documentário, a série especial “Os povos se apresentam”, que traz conteúdos produzidos em estreita colaboração com pessoas e organizações indígenas. São vídeos, narrativas, imagens, clipes para redes sociais e outros materiais de autoria indígena que, agora, ganham destaque nesse site pioneiro e nos canais do ISA nas redes sociais.

Os Zo’é, em primeira pessoa

O convite para que as lideranças da organização Tekohara falassem em voz própria sobre seu território, seus cantos, festas, artesanato, roças e casas, simboliza a atual situação deste povo de contato recente – que hoje soma 350 pessoas.

No passado, os Zo’é viveram por anos sob uma política indigenista de isolamento, que buscava restringir sua interação com os não indígenas e com outros povos indígenas. Como escreve Dominique Tilkin Gallois no verbete do povo, eles “foram apresentados ao mundo em 1989, em reportagens que enfatizavam sua ‘pureza’ e ‘fragilidade’ e os descreviam como um dos últimos povos ‘intactos’ na Amazônia”.

Após superar a invasão de seu território por caçadores de felinos nos anos 1960,a instalação de uma base da Missão Novas Tribos (MNT) na TI Zo’é por anos a fio e as mortes causadas por falhas na assistência à saúde no final dos anos 1980, os Zo’é não só recuperaram sua população, mas também suas formas próprias de organização frente aos desafios da atualidade.

“Foi para tornar conhecidos os nossos pensamentos que nós tivemos essa ideia”, explica Supi Zo’é sobre a ideia de fundar a Tekohara, em 2022, com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Iepé.

Hoje, eles estabeleceram suas próprias diretrizes para a proteção da TI Zo’é em um PGTA; consolidaram um programa de letramento não escolar; registram e traduzem seus cantos tradicionais; produzem livros para difundir os saberes zo’é; além de gerenciarem um fundo coletivo de artesanato, o FAZ, com apoio da Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapenama (FPE-CPM), da Funai.

Confira o catálogo do Fundo e descubra como adquirir produtos do povo Zo’é!