O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

A criação desse Grupo de Reflexão decorre de uma solicitação feita em junho de 2023 pela Conferência das Partes da Convenção de 2005 em sua nona sessão, que reconheceu a urgência e a necessidade de realizar uma reflexão aprofundada sobre a implementação da Convenção no ambiente digital.

Uma maior diversidade cultural no ambiente digital está diretamente relacionada ao aprimoramento de tecnologias e modos de governança que fortaleçam o multilinguismo no cyber-espaço. É justamente essa relação entre língua, cultura e tecnologia que deverá orientar as discussões do Grupo de Trabalho da UNESCO.

Gilvan Muller de Oliveira é Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestre em Linguística Teórica, Filosofia e História pela Universidade de Konstanz, na Alemanha e doutor em Linguística pela UNICAMP. Fundou e coordenou o IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística entre 2002 e 2010), foi Diretor Executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, de 2010 a 2014, e hoje coordena a Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo que integra 31 universidades em 17 países, dedicada à pesquisa de diferentes facetas do multilinguismo, incluindo as políticas linguísticas para a ciência e a educação superior.

Link: https://www.instagram.com/p/C175fBmsn_G/?igsh=MWsxYmZlcXk0N3RtYg==

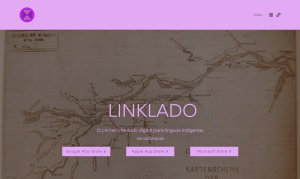

Linklado: app de línguas indígenas na final do Prêmio Jabuti

O teclado de línguas indígenas – Linklado – ficou entre os 10 semifinalistas do 65º Prêmio Jabuti na categoria de ‘Fomento à Leitura’. O teclado foi desenvolvido em parceria com as pesquisadoras Noemia Ishikawa e Ana Carla Bruno do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) e os estudantes Samuel Minev Benzecry e Juliano Portela.

A iniciativa surgiu como uma resposta às dificuldades enfrentadas na escrita das línguas indígenas em plataformas digitais. O problema foi levantado pelas pesquisadoras Noemia e Ana Carla, em 2009, durante um trabalho com os povos Tikuna (Maguta) no Alto Rio Solimões e a solução veio por meio dos jovens Samuel e Juliano, na época, estudantes do ensino médio.

Ana Carla Bruno, frisa a importância do aplicativo. “Parece uma coisa irrelevante, não é? Imaginem ter seus nomes escritos, registrados em documentos oficiais, escrever mensagem através de Whatsapp, histórias, livros didáticos com grafemas ou letras que não representam de fato os sons (fonemas) de suas línguas?”, pontua.

No Brasil, além do português, são faladas entre 160-180 línguas indígenas, além das variantes ou dialetos destas línguas, algumas estão em plena vitalidade, muitas em situação de risco, outras adormecidas e algumas em processo de retomada. Isso sem falar das línguas indígenas de sinais. Muitas destas línguas com tradição oral podem ter sons que não existem na língua portuguesa, que não são representados graficamente nos teclados dos computadores ou dos celulares.

Bruno ressalta ainda que a escrita envolve questões relacionadas à autoestima e poder. “Por muito tempo, a escrita foi um instrumento de poder nas mãos dos não indígenas, hoje a escrita pode ser um instrumento de poder nas mãos dos próprios indígenas. É muito importante que estas línguas continuem sendo utilizadas de forma oral pelas crianças, jovens e adultos nas aldeias, nas cidades, nas comunidades, na universidade.

E que os próprios indígenas decidam o que querem escrever nas suas línguas. A possibilidade de escrever na língua materna é uma das maneiras de mantê-las em uso, sobretudo entre os jovens”, comemora.

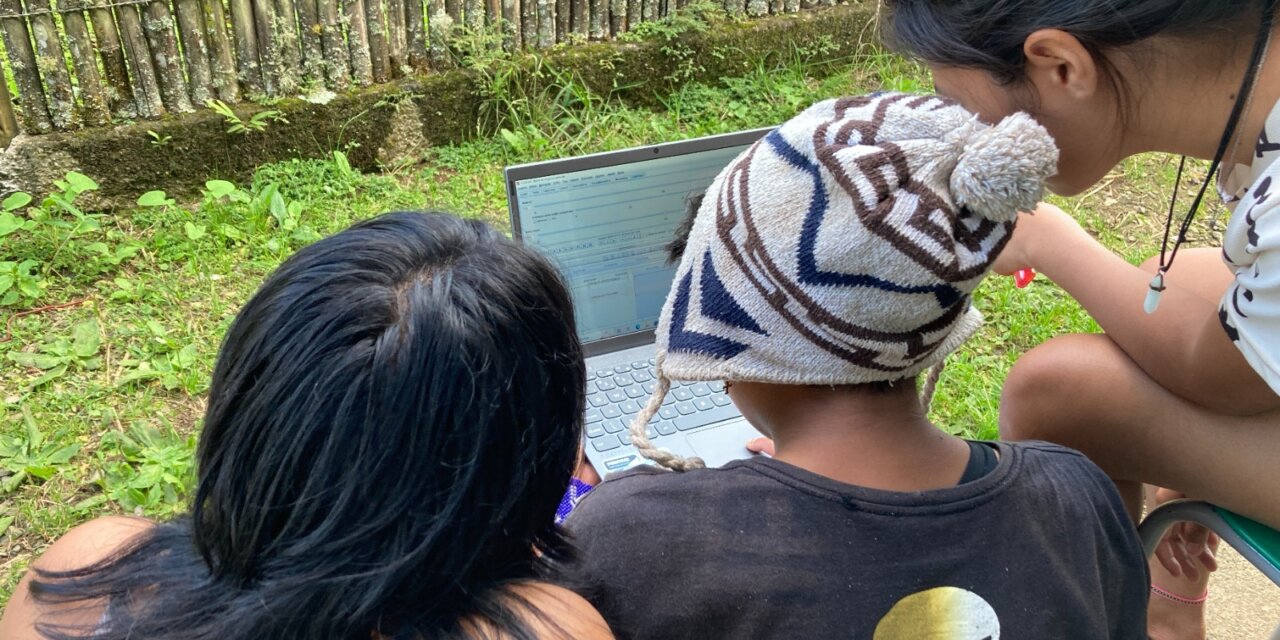

Processo de criação

O processo de construção do aplicativo começou em fevereiro de 2022, houve um período de teste e ajustes com a participação de indígenas de várias etnias. Cristina Quirino Mariano, bolsista do Projeto Redes de mulheres indígenas, tradutoras e cientistas: conexões para uma educação transformadora em ciências do Amazonas pelo Programa Amazônidas – Mulheres e Meninas na Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeam), participou dos testes e adaptações e dominou o uso de Linklado, e se tornou uma das tradutoras para a língua Tikuna.

Quirino diz que o Linklado facilitou a conversa com os seus parentes. “Quando eu escrevia em português, meus parentes não entendiam direito. Então eu mandava mensagens só no áudio, na minha língua. Agora com o Linklado eu consigo escrever com todas as letras e eles entendem bem. E falei para eles baixarem o Linklado também. Agora a gente escreve tudo na nossa língua e a conversa ficou melhor”, frisa.

O aplicativo foi lançado no dia 11 de agosto de 2022, na Banca do Largo, com o apoio do livreiro Joaquim Melo (In Memorian). E como resultado, a equipe já produziu o livro “Embaúba: uma árvore de muitas vidas”, na língua Magütawa (Tikuna), além das línguas portuguesa, japonesa e inglesa, com mil exemplares, impresso como apoio do projeto Museu na Floresta, coordenado pela pesquisadora do Inpa Rita Mesquita. A obra tem como autores Noemia Kazue Ishikawa, Takahazu Yumoto e William E. Magnusson.

Ishikawa passou 14 anos buscando uma solução para facilitar digitalizar os textos em línguas indígenas para a elaboração de livros. A pesquisadora conta que muitas pessoas não entendiam qual era o problema que ela sentia. “Quando os meninos criaram o Linklado (ambos com 17 anos na época), conversei com as respectivas mães para explicar a grandeza do feito dos filhos, mas elas não tinham dimensão. Acredito que agora elas e todos tenham a dimensão da importância do Linklado. Ter um trabalho reconhecido pelo prêmio Jabuti é muito importante para todos os envolvidos. Desde que foi criado a categoria Fomento a leitura do eixo inovação, achei que o projeto se enquadra perfeitamente nessa categoria”, celebra.

Ana Carla diz que o aplicativo pode ser uma contribuição para a Década de Línguas Indígenas “Estamos muito felizes, e eu particularmente, pois estamos vivenciando a Década das Línguas Indígenas no mundo que vai de 2022 a 2032. Ação e movimento declarado pela Unesco com participação de vários povos indígenas do mundo e tem como lema “Nada para nós sem nós!” E no Brasil várias mulheres indígenas estão encabeçando o movimento”, destaca.

Juliano Portela, um dos criadores do aplicativo, diz que para os povos originários, o Linklado representa um avanço significativo na preservação de suas línguas. “O projeto facilita a escrita e a comunicação em suas línguas nativas, especialmente no ambiente digital. Com a repercussão do Prêmio Jabuti, esperamos aumentar ainda mais a conscientização sobre a importância delas e, por consequência, fortalecer a identidade cultural dos povos indígenas”, enfatiza.

“Participar de um projeto como o Linklado me afetou muito no sentido de manter minha esperança sobre o futuro da presença indígena milenar na Amazônia e através do continente Americano. O esforço de manter línguas em risco vivas, afinal, é o primeiro passo para aplicar conhecimentos ancestrais e garantir a convivência de humanos e não-humanos no Antropoceno” declara Samuel Minev Benzecry.

Noemia descreve, ainda, a satisfação em ver ideias inovadoras partindo de uma geração mais nova. “O normal é buscar soluções com os mais velhos, nos mais estudados, na academia, na ciência. Mas a nossa história com o Linklado mostra que a solução pode vir de qualquer lugar, idade, nível de escolaridade, etc. O importante é dialogar entre todos, falar com os jovens, ser ouvido por eles e, principalmente, ouvir o que eles têm para falar”, frisa.

Linklado

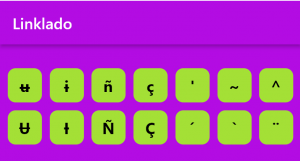

O aplicativo surgiu da necessidade de incluir línguas indígenas no ambiente digital, que enfrentam o desafio de serem excluídas da revolução digital devido à ausência de caracteres especiais como ʉ, ɨ, g̃, ʉ̈̃ e i̇̂ nos teclados virtuais e físicos. Essa exclusão não apenas restringia a comunicação diária dos falantes desses idiomas, mas também impactava diretamente o avanço acadêmico. Estudantes indígenas encontravam dificuldades ao redigir suas monografias, dissertações e teses em suas línguas maternas, enquanto escritores enfrentavam barreiras para publicar suas obras nessas línguas.

Essa lacuna tecnológica motivou a criação do aplicativo “Linklado”, um teclado digital que reúne não só os caracteres especiais, mas também combinações de diacríticos necessários para mais de 40 línguas indígenas. Esse avanço proporciona uma solução para a comunicação cotidiana e abre portas para o desenvolvimento acadêmico e a expressão cultural.

O aplicativo Linklado é gratuito e está disponível para dispositivos Android, iOS e Windows. Essa acessibilidade representa um passo crucial para facilitar o acesso ao aplicativo e ampliar seu alcance entre os falantes das línguas indígenas. Esse esforço alinha-se com a visão de utilizar a tecnologia como uma ferramenta capacitadora e preservadora de culturas. O Linklado é um exemplo prático de como a tecnologia pode ser empregada para fortalecer e salvar/guardar as riquezas culturais por meio da inclusão digital.

Leia diretamente na fonte: https://realtime1.com.br/linklado-app-de-linguas-indigenas-na-final-do-premio-jabuti/

Saiba mais puxando a rede IPOL:

. Projeto de estudantes brasileiros concorre a prêmio Jabuti por tecnologia de inclusão de línguas indígenas

Um grupo de estudantes desenvolveram o ‘Linklado’, um teclado digital para línguas indígenas e são agora finalistas no Prêmio Jabuti. O projeto visa preservar a rica diversidade linguística da Amazônia na era digital

Na categoria de Fomento à Leitura, o “Linklado: teclado digital para línguas indígenas”figura entre os dez finalistas da 65ª edição do Prêmio Jabuti. O anúncio dos cinco finalistas ocorrerá no dia 21 deste mês, às 12h (horário de Brasília). Informações atualizadas são disponibilizadas no site oficial da premiação (https://www.premiojabuti.com.br/). A cerimônia de premiação, revelando os ganhadores das 21 categorias divididas em Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, juntamente com o Livro do Ano, acontecerá no Theatro Municipal de São Paulo, em 5 de dezembro.

Muitas línguas indígenas amazônicas não foram incorporadas na era digital devido à presença de caracteres únicos como ʉ, ɨ, ñ, ç̀, g̃ e a combinação de diversos diacríticos (`,´, ~, ^, ¨), ausentes na maioria dos teclados. Essa limitação obriga os indígenas a se comunicarem através de áudios ou substituir esses caracteres, pondo em risco a sobrevivência dessas línguas.

Siga lendo a matéria no link abaixo:

. Linklado: teclado digital para mais de 40 línguas indígenas é semifinalista do 65º Prêmio Jabuti

O projeto é sobre o desenvolvimento de um aplicativo que reúne caracteres especiais e combinações de diacríticos para mais de 40 línguas indígenas. Realizado anualmente pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Prêmio Jabuti é o mais importante do mercado editorial brasileiro. Em sua 65ª edição, a premiação tem entre seus semifinalistas a obra ‘Linklado: teclado digital para línguas indígenas‘, fruto de uma parceria entre as cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Noemia Kazue Ishikawa, Ana Carla Bruno e Ruby Vargas-Isla, com dois jovens estudantes amazonenses: Samuel Minev Benzecry e Juliano Dantas Portela. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Siga a leitura por aqui: https://portalamazonia.com/noticias/educacao/linklado-teclado-digital-para-linguas-indigenas-e-semifinalista-do-65-premio-jabuti

. Teclado digital traz caracteres de mais de 40 línguas indígenas

Conheça o Linklado, criado por jovens pesquisadoras para preservar a língua e a cultura indígena. Pensando em meios de preservar a língua e a cultura indígena, jovens pesquisadores criaram um teclado digital batizado de Linklado, com caracteres que formam o vocabulário de mais de 40 línguas indígenas da Amazônia.

. Aplicativo Linklado desenvolvido em Manaus fica entre os 10 semifinalistas do 65º Prêmio Jabuti

O teclado de línguas indígenas – Linklado – ficou entre os 10 semifinalistas do 65º Prêmio Jabuti na categoria de ‘Fomento à Leitura’. O teclado foi desenvolvido em parceria com as pesquisadoras Noemia Ishikawa e Ana Carla Bruno do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) e os estudantes Samuel Minev Benzecry e Juliano Portela. Para saber mais o teclado acesse o site https://www.linklado.com/

A iniciativa surgiu como uma resposta às dificuldades enfrentadas na escrita das línguas indígenas em plataformas digitais. O problema foi levantado pelas pesquisadoras Noemia e Ana Carla, em 2009, durante um trabalho com os povos Tikuna (Maguta) no Alto Rio Solimões e a solução veio por meio dos jovens Samuel e Juliano, na época, estudantes do ensino médio.

Ana Carla Bruno, frisa a importância do aplicativo. “Parece uma coisa irrelevante, não é? Imaginem ter seus nomes escritos, registrados em documentos oficiais, escrever mensagem através de Whatsapp, histórias, livros didáticos com grafemas ou letras que não representam de fato os sons (fonemas) de suas línguas?”, pontua.

. Professora cria o aplicativo “Linklado”, que atende às necessidades gramaticais de mais de 40 línguas indígenas.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_b58693ed41d04a39826739159bf600a0/internal_photos/bs/2022/1/g/DngwB4TIWbk45cSSQBdw/imgpsh-fullsize-anim-1-.png) Variadas formas de escrita em línguas indígenas combinam diacríticos (uso de sinais gráficos como `,´, ~, ^ ou ¨) e utilizam caracteres especiais, como ʉ, ɨ, ñ, ç̀, g̃, que não estão presentes em teclados tradicionais.

Variadas formas de escrita em línguas indígenas combinam diacríticos (uso de sinais gráficos como `,´, ~, ^ ou ¨) e utilizam caracteres especiais, como ʉ, ɨ, ñ, ç̀, g̃, que não estão presentes em teclados tradicionais.

Para facilitar processos de comunicação em línguas indígenas utilizando celulares com sistema Android ou computadores com sistema Windows, pesquisadores lançaram o aplicativo “Linklado”, que atende às necessidades gramaticais de mais de 40 línguas indígenas.

Idealizado por Samuel Benzecry (estudante da Universidade de Stanford, EUA) e Juliano Portela (estudante do ensino médio em Manaus), o “Linklado” nasce da necessidade de preservação das línguas indígenas faladas na Amazônia.

Siga a leitura por aqui: https://redeglobo.globo.com/redeamazonica/noticia/professora-cria-o-aplicativo-linklado-que-atende-as-necessidades-gramaticais-de-mais-de-40-linguas-indigenas.ghtml

. Aplicativo ‘Linklado’ facilita a comunicação em línguas indígenas

Teclado digital reúne caracteres utilizados por mais de 40 línguas indígenas da Amazônia e outros lugares na América do Sul

https://lunetas.com.br/linklado-teclado-indigena/

. Acesse o aplicativo aqui: https://www.linklado.com

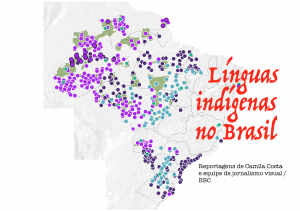

Especial Línguas indígenas no Brasil – BBC

Quantas são as línguas indígenas do Brasil, onde são faladas e o que as ameaça? (1º parte)

O território brasileiro abriga hoje apenas 20% das estimadas 1.175 línguas que tinha em 1500, quando chegaram os europeus. E, ao contrário de outros países da região, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma de suas línguas indígenas em âmbito nacional.

O Censo 2010 contabilizou 274 línguas indígenas atualmente no Brasil (os números do Censo 2022 ainda não foram divulgados). Mas linguistas ligados às principais instituições do país, como o Museu Emílio Goeldi, no Pará, e o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, falam em 160 a 180. Se considerarmos dialetos — variações de uma mesma língua que podem ser compreendidas mutuamente — chega-se a 218.

Por que ainda não sabemos exatamente o número de línguas faladas pelos povos nativos brasileiros?

A resposta é mais simples – e também mais complicada – do que parece. O problema está em como a pergunta é feita, ou melhor, em que critérios são considerados na hora de definir o que é uma língua e nomeá-la. (Siga o link na imagem abaixo)

O som de 10 línguas indígenas brasileiras em perigo de extinção (2º parte)

O território brasileiro abriga hoje apenas 20% das estimadas 1.175 línguas que tinha em 1500, quando chegaram os europeus. E, ao contrário de outros países da região, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma de suas línguas indígenas em âmbito nacional.

Ainda assim, o Brasil é considerado um dos 10 países com o maior número de línguas no mundo e um dos que possuem maior diversidade linguística – ou seja, grande quantidade de famílias diferentes e de línguas isoladas.

Para dar uma ideia da diversidade linguística e cultural do país, a BBC News Brasil fez uma seleção com a ajuda de especialistas indígenas e não indígenas.

O resultado é este especial, no qual mostramos 10 das línguas indígenas faladas hoje no Brasil, de diferentes famílias e em distintas situações de preservação. (Siga o link na imagem abaixo)

Saiba mais puxando a rede IPOL

. Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

Entre 12/10/2022 e 23/04/2023, o Museu da Língua Portuguesa apresentou a exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação propondo ao público uma imersão em uma floresta cujas árvores representam dezenas de famílias linguísticas às quais pertencem as línguas faladas hoje pelos povos indígenas no Brasil – cada uma veicula formas diversas de expressar e compreender a existência humana. A exposição mostrou também outros pontos de vista sobre os territórios materiais e imateriais, histórias, memórias e identidades desses povos, trazendo à tona suas trajetórias de luta e resistência, assim como os cantos e encantos de suas culturas milenares.

. Site do Museu: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/memoria/exposicoes-temporarias/nhee-pora-memoria-e-transformacao/

. Faça aqui uma visita virtual: https://nheepora.mlp.org.br

. Assista uma entrevista https://www.youtube.com/watch?v=VV7m3e8aVSE

.

Atenção, ouvintes! Está no ar a Rádio Online Wayuri

Comunicadores indígenas e parceiros inauguram rádio web em São Gabriel da Cachoeira (AM) e ampliam alcance das vozes dos 23 povos do Rio Negro

Fios, microfones, mesa de som, computador, celular, correria, ajustes no som! Após muito trabalho e sonho, a Rádio Online Wayuri – A voz dos 23 Povos Indígenas do Rio Negro foi inaugurada em São Gabriel da Cachoeira (AM). Essa é a primeira rádio web da região, que inclui também os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos .

A primeira transmissão oficial foi feita pela comunicadora Juliana Albuquerque, do povo Baré, e pelo comunicador José Paulo, Piratapuya, durante o evento de lançamento, na sede da Rede Wayuri, em 24 de novembro.

E o retorno das comunidades já vem chegando: os comunicadores estão recebendo recados de ouvintes desde Iauaretê, no Alto Rio Uaupés, até Campinas (SP), onde estudantes indígenas cursam a universidade.

O projeto é da Rede Wayuri, em parceria com o projeto Escolas de Redes Comunitárias da Amazônia do Projeto Saúde e Alegria e apoio da Diálogo Brasil, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e Instituto Socioambiental (ISA).

A rádio online reforça a vocação da Rede Wayuri, que desde sua criação vem trabalhando com boletins de áudio. Atualmente, o principal produto do coletivo de comunicação é o podcast Wayuri.

O grupo também produz o Papo da Maloca, que vai ao ar às quartas-feiras, das 10h às 12h, na FM O Dia, em São Gabriel da Cachoeira.

Com a inauguração da rádio online, o trabalho inovador da Rede Wayuri – referência na comunicação de indígena para indígena – terá maior alcance, chegando a mais pessoas dentro do território indígena do Rio Negro e em regiões para além da Amazônia.

Em outubro, os comunicadores participaram de uma oficina com o técnico Márcio Santos, sobre a montagem dos equipamentos e práticas para a rádio web.

Durante a inauguração, a comunicadora indígena Cláudia Ferraz, do povo Wanano, que faz parte da Wayuri desde a criação da rede, trouxe um panorama dos trabalhos do coletivo de comunicação. Ela comemorou a conquista, que acontece quando a rede de comunicadores do Alto Rio Negro está completando seis anos.

Pesquisadora da Escola de Redes, Adriane Gama viajou do Pará até São Gabriel da Cachoeira e participou da inauguração. “Aqui em São Gabriel a gente percebe esse ativismo, esse engajamento desses jovens, como eles conseguem avançar com esses sonhos. Que eles possam seguir com autonomia, sustentabilidade e que possam garantir e fortalecer a comunicação comunitária indígena na região”, disse.

A entrada em atividade da Wayuri Online coincide com a expansão da conectividade no território indígena do Rio Negro, com a instalação pela Foirn de antenas da Starlink nas comunidades. Os programas levarão adiante informação de qualidade e confiável, de interesse dos povos indígenas. Além disso, poderão ser transmitidos nas línguas da região.

Confira vídeo do lançamento produzido pelos comunicadores indígenas:

Grade de programação

Na grade de programação da Wayuri Online, já há três programas, sempre das 10h às 12h. Às terças-feiras, o comunicador José Paulo apresenta o Alô, Parente, com informações da sede São Gabriel da Cachoeira e também das comunidades, fornecidas pelos comunicadores que estão nos territórios indígena.

“O Alô, Parente vai abordar notícias locais de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, buscando informações em organizações como Foirn, Funai, instituições públicas. As pessoas que escutarem o programa poderão se informar sobre vários assuntos. Também vamos conversar com os mais velhos para contar histórias sobre a cultura indígena. A Wayuri online vem para melhorar o diálogo entre as instituições e os indígenas da cidade e das comunidades. E vem também para dar voz às pessoas que conhecem a cultura dos povos do rio Negro”, explica o indígena José Paulo, do povo Piratapuya, que está à frente do Alô, Parente!

O Papo da Maloca será retransmitido às quartas-feiras, a partir do ano que vem. Na quinta-feira, Juliana Albuquerque traz para os ouvintes o programa Kacuri Online!

O comunicador e designer Ray Baniwa, que também está na Rede Wayuri desde o início, esteve presente no lançamento. Logo em seguida ele viajou para participar da COP 28 e já está em Dubai. De lá enviará informes de áudio que serão veiculados no Papo da Maloca e na Wayuri Online. Outras novidades virão em 2024!

Inauguração

A liderança indígena Luiz Laureano, do povo Baniwa, que acompanha os trabalhos da Rede Wayuri, fez um benzimento tradicional.

Bispo de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson Damian esteve na inauguração da rádio e trouxe uma reflexão sobre a importância da comunicação indígena.

“Wayuri quer dizer mutirão. É o trabalho feito em mutirão. E é uma característica dos povos dessa região, pela tradição dos casamentos interétnicos, que todos sejam parentes, próximos uns dos outros. Essa rádio traz essa característica da convivência pacífica entre os povos”, disse.

Coordenadora-adjunta do Programa Rio Negro (PRN) do ISA no Amazonas, Natalia Pimenta lembrou em sua fala que a Rede Wayuri vem promovendo diálogos importantes, ouvindo e reunindo diversos segmentos. Também esteve presente o diretor-presidente da Foirn, Marivelton Barroso, povo Baré.

A diretora da Foirn, Janete Alves, do povo Desana, que acompanha a Wayuri desde a sua criação, falou da importância do coletivo, que leva informação ao território e aos indígenas que vivem nas áreas urbanas na região do Médio e Alto Rio Negro.

“Fico emocionada de ver a Rede crescendo mais e mais. De uma bem menorzinha, que fazia áudios mensais, ela vai avançado. E agora temos a oportunidade de ter essa rádio web. Muitas vezes não chega informação nas comunidades. Vamos abraçar essa causa de fortalecer os comunicadores indígenas, que podem levar informações confiáveis e combater as fake news”, disse Janete.

Também participaram da inauguração a coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro (DMIRN-FOIRN), Cleocimara Reis; o coordenador do Departamento de Adolescentes e Jovens Indígenas do Rio Negro (DAJIRN-FOIRN), Elson Kene, povo Baniwa; a coordenadora do Departamento de Comunicação (Decom-FOIRN), Gicely Ambrósio, povo Baré; o comunicador José Baltazar, povo Baré; o coordenador do projeto de turismo Serras Guerreiras, Marcos Baltazar, povo Baré.

Leia diretamente na fonte: https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/atencao-ouvintes-esta-no-ar-radio-online-wayuri

Saiba mais puxando a REDE IPOL:

. Rede Wayuri inaugura Web Rádio no Alto Rio Negro, Amazonas: “Foi através desse projeto que a gente colocou nosso sonho em prática”

https://saudeealegria.org.br/redemocoronga/radio-web-wayuri/

. Em passagem por SP, Rede Wayuri visita universidades e a Terra Indígena Tenondé Porã

Integrantes da Rede Wayuri de Comunicadores Indígenas do Rio Negro viajaram de São Gabriel da Cachoeira (AM), uma das cidades mais indígenas do Brasil, para uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, São Paulo. Com uma intensa agenda em outubro, eles viveram experiências marcantes e puderam trocar conhecimentos e estreitar laços com parentes de longe.

A Rede Wayuri é um coletivo de mídia popular formado por mais de 40 comunicadores de, pelo menos, 15 povos diferentes. Vinculada à Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e com a parceria do Instituto Socioambiental (ISA), a Rede tem como um dos principais objetivos levar informações para as 750 comunidades indígenas e, assim, defender os direitos territoriais e culturais dos 23 povos da região.

. Siga Rede de Comunicação Indígena da Amazônia! rede.wayuri e linktr.ee/redewayuri

. Últimas notícias da Rede Wayuri https://redewayuri.org.br

António Branco: “Não sou utópico nem catastrofista. Todas as tecnologias têm um duplo uso”

(Por Paula Sofia Luz, Diário de Noticias – Lisboa –

António Branco. Foi pioneiro ao trabalhar o tema da inteligência artificial, é primeiro coautor do livro branco sobre a língua portuguesa e a IA e criador do Albertina.pt, primeiro modelo aberto para a língua portuguesa.

Como e quando começou esse seu interesse pela temática da inteligência artificial (IA)?

Foi em novembro de 1987. Eu tinha acabado a licenciatura e envolvi-me num grande projeto para desenvolver tradução automática entre todas as línguas da União Europeia.

Passaram muitos anos até que a temática se democratizasse, exatamente há um ano…

Sim, não tenho dúvida de que isso só aconteceu em novembro de 2022. Parte do meu trabalho consiste na divulgação, e ao longo dos anos tenho-me empenhado bastante nisso, nomeadamente no livro de que sou coautor, publicado em 2012, o livro branco sobre a língua portuguesa na era digital. Que foi muito importante, mas com pouco eco. Há um ano, com a disponibilização do ChatGPT, nós – que por vezes éramos considerados uns certos lunáticos, ou, no mínimo, pessoas com uns interesses específicos muito estranhos – de repente passámos a ser glorificados.

Está mais do lado dos que consideram a IA uma oportunidade do que como uma ameaça?

Nem uma coisa nem outra. Eu estou do lado daqueles que sensatamente, olhando para todas as tecnologias (e esta não vai ser exceção), sabem que elas têm um duplo uso. Tem usos benéficos e outros prejudiciais. Portanto, não sou utópico nem catastrofista.

O desenvolvimento de grandes modelos neuronais de IA generativa para a língua portuguesa ainda agora começou (Fonte Unsplash+ com Getty Images)

Acredita que a IA, bem usada, é uma ferramenta poderosa? Nomeadamente para melhorar muitas áreas?

Sem dúvida. Já em 1987 era um sonho imenso, fantástico, imaginar que eu podia contribuir para um dia deixar de haver barreiras de comunicação linguística. Era mesmo a ideia de mudar o mundo: todas as pessoas a falar umas com as outras, mesmo só conhecendo a sua língua materna. E esse sonho está agora a concretizar-se. Esse é um exemplo que acho extraordinariamente benéfico. Nós vamos poder falar com qualquer outro habitante que fale qualquer outra das sete mil línguas existentes no planeta Terra.

Neste ano que passou, como é que lhe parece que a sociedade portuguesa tem vindo a lidar com esta nova realidade da IA, cada vez mais presente na vida de todos?

A sociedade portuguesa tem várias esferas, dimensões e atores. Se falarmos, por exemplo, na comunicação social, julgo que a reação foi muito apropriada. Tem sido dado um destaque adequado à verdadeira importância desta tecnologia. Mas se falarmos no domínio governamental, das políticas públicas, a minha opinião é a oposta. Tem sido um vazio, até comparativamente à vizinha Espanha. Eles têm um PRR como nós, mas estabeleceram um capítulo de financiamento de mil milhões de euros, durante cinco anos, para aplicar na tecnologia da língua espanhola. E nós, em Portugal, destinámos zero. Mas se formos para outras geografias, como os Estados Unidos da América, estão destinados dezenas de milhares de milhões. Porque o país, para preservar a sua soberania, não se deixa ficar apenas na mão de organizações privadas. E nós, em Portugal, se nada for feito, continuaremos a subtrair a nossa soberania linguística e digital.

Leia a matéria na fonte: https://www.dn.pt/sociedade/antonio-branco-nao-so-utopico-nem-catastrofista-todas-as-tecnologias-tem-um-duplo-uso-17361996.html

Saiba mais sobre Albertina, primeiro modelo aberto para a língua portuguesa.pt puxando a rede do IPOL:

. Já conhece o Albertina PT?

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/22-05-2023/já-conhece-o-albertina-pt?page=1

. Lançada a primeira Inteligência Artificial que gera textos em português sobre qualquer tema. Chama-se Albertina

http://www.di.fc.ul.pt/~ahb/images/AlbertinaExpressoMaio2023.pdf

. Língua portuguesa entra na era da IA

. “Há um risco de hiperconcentração dos grandes modelos Inteligência Artificial na Microsoft e na Google”, avisa António Branco

. Conheça a publicação de 2012 “Livro Branco sobre a Língua Portuguesa na Era Digital”

http://metanet4u.weebly.com/livro-branco-a-lingua-portuguesa-na-era-digital.html

Este Livro Branco, sobre a língua portuguesa na era digital, faz parte de uma coleção que promove o conhecimento sobre a tecnologia da linguagem e o seu potencial. É dirigido a um público o mais vasto possível, não especializado nestas matérias, incluindo comunidades linguísticas, jornalistas, políticos ou docentes, entre muitos outros.

O livro procura disponibilizar uma análise do estado de desenvolvimento da tecnologia da linguagem para a língua portuguesa, assim como das perspetivas que se oferecem, e das ações necessárias, para a consolidação do português como língua de comunicação internacional com projeção global na era digital no quadro desta tecnologia emergente.

Abra o link abaixo para alcançar a versão ebook da publicação:

http://metanet4u.eu/wbooks/portuguese.pdf

. Saiba mais a Coleção Livros Brancos da META-NET

http://www.meta-net.eu/whitepapers/overview-pt

As Línguas Europeias na Era Digital

Objetivos e Dimensão

A META-NET, uma rede de excelência que consiste em 60 centros de pesquisa de 34 países, dedica-se à construção de bases tecnológicas da sociedade de informação multilingue europeia.

A META-NET está a construir a META, uma Aliança Tecnológica Europeia Multilingue. Os benefícios conferidos pelas Tecnologias da Linguagem diferem de língua para língua, tal como as ações que precisam de ser tomadas dentro da META-NET, dependendo de diversos fatores, tais como a complexidade da língua em questão, a densidade da sua comunidade e a existência de centros de pesquisa ativos nesta área.

A Coleção Livros Brancos da META-NET «Línguas na Sociedade de Informação Europeia» descreve o estado de cada língua europeia, respeitando as Tecnologias da Linguagem, explicando os riscos e as oportunidades mais urgentes. A coleção abrange todas as línguas oficiais europeias e muitas outras faladas noutros locais do Velho Continente. Não obstante a publicação de diversos estudos científicos acerca de determinados aspetos sobre as línguas e a tecnologia ao longo dos últimos anos, não existe uma fonte literária exaustiva a tomar uma posição apresentando os principais desafios e descobertas para cada língua. A Coleção Livros Brancos da META-NET preencherá esta lacuna.

31 Volumes cobrem 30 Línguas Europeias

Basco, Búlgaro, Catalão, Croata, Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Estoniano, Finlandês, Francês, Galego, Alemão, Grego, Húngaro, Islandês, Irlandês, Italiano, Letão, Lituano, Maltês, Norueguês (antigo), Norueguês (moderno), Polaco, Português, Romeno, Sérvio, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco.

Em Resumo

Inteligência artificial e a preservação das línguas indígenas

IA ajudará a preservar línguas indígenas, em projeto de USP e IBM

Um projeto conjunto da USP, por meio do Centro de Inteligência Artificial (C4AI) e da IBM Research, está sendo desenvolvido com o uso da inteligência artificial (IA) para preservar e fortalecer as línguas indígenas brasileiras. Ainda em fase inicial, o objetivo é criar e desenvolver ferramentas com suporte da tecnologia que auxiliem a documentação, a preservação e o uso desses idiomas, em parceria com as comunidades de povos indígenas.

A partir de um contato pessoal que o vice-diretor do C4AI, Claudio Pinhanez, tinha com a comunidade indígena da Terra Indígena Tenonde Porã, no sul da cidade de São Paulo, a ideia do projeto foi iniciada há cerca de um ano, dentro da IBM Research. O professor, um dos líderes do projeto junto com a professora Luciana Storto, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, conta que viram na comunidade um lugar interessante para terem esse diálogo com a tecnologia.

“Como é que a gente mantém vivas essas línguas? No Brasil, a gente tem em torno de 200 línguas faladas hoje, e metade tem chance de desaparecer nos próximos 20 a 50 anos. Cada língua que se perde é como se tratorasse um sítio arqueológico. É a imagem que tem que fazer. Imagina que você tem um sítio arqueológico onde existe uma cultura e alguém passa o trator lá em cima. Isso é perder uma língua, é perder um jeito de pensar, um jeito de ver o mundo, o conhecimento sobre o mundo etc”, questiona Pinhanez.

Ele afirma que a língua morre quando os jovens param de falá-la. Esse projeto consegue ajudar, juntamente com a tecnologia, as línguas indígenas a se fortalecerem, a serem mais faladas, e pode ajudar linguistas a documentar aquelas que já estão em um processo mais avançado de extinção de uma maneira mais eficiente.

Siga a leitura na fonte: https://www.mobiletime.com.br/noticias/13/07/2023/projeto-da-usp-e-ibm-usa-ia-para-fortalecer-linguas-indigenas/

____________________

Saiba mais sobre IA puxando a Rede:

Inteligência Artificial nas Ondas do Rádio: IA e a preservação de Línguas Indígenas

Ouça o Prof. Marcelo Finger, um dos principais nomes em IA no País, discorrendo sobre o tema da preservaç˜åo das línguas indígenas

Marcelo Finger fala sobre IA para um público curioso e interessado

Marcelo Finger fala sobre IA para um público curioso e interessado

A preservação de línguas indígenas através da tecnologia

USP desenvolve projetos em linguística e alfabetização baseados em IA

https://www.mobiletime.com.br/noticias/02/08/2023/usp-desenvolve-projetos-baseados-em-ia/