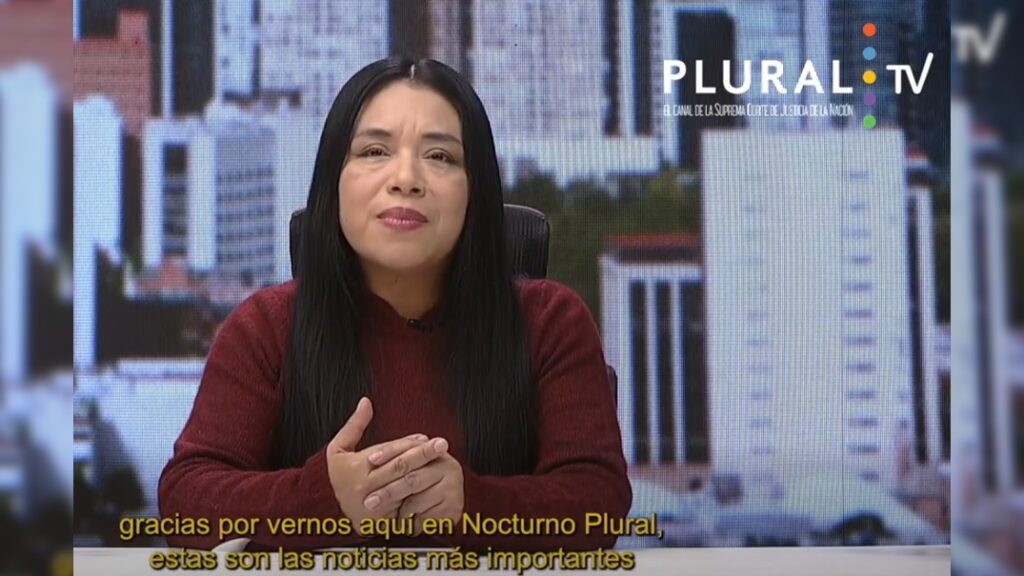

Primer noticiario de TV en lengua indígena

.

Por Gabriel Sosa Plata*

La televisión mexicana ha funcionado como si el país hablara una sola lengua y no es así.

Es una expresión persistente de la discriminación histórica estructural, pero que ahora busca romperse con la llegada de “Nocturno Plural”, un noticiario conducido en lengua zoque y transmitido por Plural TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes llamado Justicia TV.

El proyecto es congruente con los cambios democráticos en la Corte, donde su mismo presidente, Hugo Aguilar Ortiz, es indígena, al igual que el director de la televisora, Mardonio Carballo, reconocido poeta, periodista y exservidor público que ha dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa y promoción de las lenguas originarias.

El impulso de un noticiario en una lengua indígena y desde la máxima tribuna de justicia es un acontecimiento inédito en la industria televisiva nacional y en el periodismo televisivo, lo que desmonta la idea de que solo el español es apto para hablar de política, justicia o asuntos públicos.

La elección de la conductora refuerza esa apuesta. Mikeas Sánchez, originaria de Chapultenango, Chiapas, es poeta, narradora y maestra, con una trayectoria sólida en la literatura y en la formación cultural.

Su obra ha sido traducida a diversas lenguas y ha dialogado de manera constante con la memoria, el territorio y la identidad del pueblo zoque. Su presencia no solo da visibilidad a una lengua, sino que introduce una voz con autoridad cultural y simbólica en un espacio históricamente vedado.

En México, informar en lenguas indígenas no es una experiencia nueva, pero ha tenido en la radio su principal territorio.

Las radios comunitarias e indígenas, así como las emisoras que forman parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), han sostenido durante años espacios informativos en lenguas originarias, con un periodismo cercano, contextual y profundamente arraigado en las comunidades.

La televisión, en cambio, había permanecido al margen de esa transformación, aferrada a una lógica monolingüe, a veces bilingüe (en inglés, of course) centralista y no pocas veces discriminatoria, sobre todo en el ámbito comercial.

La experiencia internacional muestra que este camino es posible.

En Perú, el noticiero Ñuqanchik abrió la pantalla pública al quechua como lengua informativa cotidiana.

En los países nórdicos, Ođđasat se transmite desde hace años en lengua sami como parte de los sistemas públicos de radiodifusión.

En Estados Unidos, proyectos como First Nations Experience han consolidado una oferta televisiva indígena con contenidos informativos y culturales propios.

En todos los casos, la lengua no funciona como para quedar bien o para ser “culturalmente correcto”, sino como eje editorial.

Estos proyectos también van en sintonía con los derechos culturales y los derechos de las audiencias.

El acceso a la información en la propia lengua es una condición básica para ejercer plenamente el derecho a la comunicación, a la identidad cultural y a recibir contenidos comprensibles y pertinentes.

De igual manera, incorporar una lengua originaria a un noticiario cotidiano amplía el horizonte informativo, diversifica los puntos de vista y reconoce a las audiencias como sujetos plurales y culturalmente situados.

Por eso, lo que hace Plural TV es un acontecimiento cultural, político y periodístico, y le da un aire fresco a la televisión pública.

Muchas felicidades a Mardonio Carballo por hacer realidad este proyecto, el cual no se limita a coberturas en lenguas indígenas, sino a la producción de otros contenidos, muy atractivos, impensables en la televisión comercial, que ya se pueden disfrutar.

Para quienes quieran asomarse a este ejercicio inédito de convivencia lingüística, “Nocturno Plural” se transmite de lunes a viernes a las 22:30 horas por la señal Plural TV, disponible en Izzi 190, Dish 360 y Sky y Totalplay 639, así como en www.pluraltv.mx y en línea en https://acortar.link/OZbpr7.

Crítica a radio automatizada llega tarde

Fernando Solís, dirigente del STIRTT, declaró estar en contra de la automatización, pero sí favor de una radio y una televisión más humanas en México.

El pronunciamiento del dirigente sindical coloca un tema relevante en la agenda pública, aunque llega tarde. Desde hace años, numerosas emisoras de radio operan con programación automatizada, cabinas sin locutor y contenidos pregrabados; una práctica que se normalizó sin debate público ni regulación.

Esta automatización, que se ha reforzado mucho más con el uso de la inteligencia artificial, ha reducido puestos de trabajo, ha desplazado funciones creativas y técnicas y ha debilitado la identidad local de muchas estaciones.

Es cierto, la lógica de eficiencia y reducción de costos se impuso sobre el valor humano de la radio y la televisión, lo cual ha afectado también la relación con las audiencias, que reciben contenidos cada vez más homogéneos y menos cercanos.

¿Qué hacer? No hay tantas opciones. La tecnología es avasalladora. Sin regulación, la automatización no parará, e invadirá derechos laborales, derechos de las audiencias y quizás, en algún momento, terminará por vaciar de sentido social a los medios tradicionales.

*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista. Defensor de audiencias. Conduce el programa Media 20.1 en TV UNAM

Plural TV. El canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un lugar desde la televisión habitado por todas, habitado por todos. El canal debe ser un espacio para el encuentro entre los distintos integrantes de un país como México. Deberá dar cátedra de la cultura y el pluralismo jurídico mexicano, pueblos indígenas incluidos. Deberá enfocarse también a los derechos humanos, así como dotar al público mexicano de la diversidad lingüística de nuestro país. Igualmente deberá ampliar su cobertura y convenios con distintas televisoras, tanto públicas como privadas, para hacer que su contenido inunde las pantallas de nuestro país. La justicia se traduce, para los que integramos este equipo, en todo aquello que dote al ser humano de una vida digna. Por una vida digna, justicia para todxs.

Assista aqui um programa: https://www.youtube.com/watch?v=KMqfVMrJEa4

A língua vietnamita no contexto da integração.

.

Hoje, quando línguas estrangeiras, especialmente o inglês, se tornaram quase obrigatórias para a educação e o emprego, a língua vietnamita corre o risco de ser negligenciada em nossa comunicação e comportamento diários.

Hoje, quando línguas estrangeiras, especialmente o inglês, se tornaram quase obrigatórias para a educação e o emprego, a língua vietnamita corre o risco de ser negligenciada em nossa comunicação e comportamento diários.

Reflete o nível cultural

Não é incomum encontrarmos no dia a dia exemplos de mistura aleatória de vietnamita e línguas estrangeiras na fala e na escrita. Os jovens tendem a usar gírias, desrespeitando as regras básicas de ortografia e gramática do vietnamita. Com o tempo, isso diminuiu a beleza e a pureza de sua língua materna, levando a um empobrecimento cada vez maior das habilidades de expressão em vietnamita.

Na conferência “100 Anos da Escrita Nacional Vietnamita”, organizada pela Associação de Ciências Históricas de Da Nang, a pesquisadora Chau Yen Loan destacou que a escrita nacional vietnamita representa o ápice da história, da cultura e da identidade nacional. Segundo ela, o uso descuidado, híbrido ou passageiro do vietnamita enfraquece inadvertidamente os alicerces da nossa própria cultura. A integração sustentável exige, antes de tudo, uma base sólida no território linguístico da nossa nação.

Na realidade, a integração internacional não significa perder a língua materna. Muitos países ao redor do mundo ainda utilizam línguas estrangeiras com proficiência, mas sempre colocam seu idioma nacional no centro da educação , da comunicação e da vida social. No Vietnã, o inglês e outros idiomas estrangeiros são ferramentas necessárias para expandir o conhecimento e acessar a ciência e a tecnologia modernas, mas o vietnamita permanece a “raiz”, o meio de pensar e expressar a identidade cultural vietnamita.

Segundo a pesquisadora Chau Yen Loan, preservar a pureza da língua vietnamita não significa negar ou rejeitar línguas estrangeiras, mas sim usar a língua de forma consciente, ponderada e responsável. Cada palavra escolhida, cada frase proferida, reflete o nível cultural e a consciência nacional de quem a utiliza. Quando a língua vietnamita é mal utilizada, distorcida ou mal interpretada, não só a língua é prejudicada, como também a profundidade do pensamento e da emoção humana é afetada.

Ela também enfatizou o importante papel da educação no fomento do amor e da proficiência na língua vietnamita entre as novas gerações. As escolas precisam inspirar os alunos a apreciar a beleza, a riqueza e a sutileza da língua vietnamita por meio de atividades e seminários de literatura, jornalismo e comunicação.

Compartilhando dessa visão, a Dra. Ho Tran Ngoc Oanh, da Faculdade de Letras e Comunicação da Universidade de Educação (Universidade de Da Nang ), acredita que a prática da língua vietnamita precisa ser feita de forma regular e sistemática, não apenas nas aulas de Literatura, mas também em outras disciplinas. Os alunos devem ser incentivados a ler livros, escrever, discutir e debater em vietnamita com seriedade, formando assim o hábito de usar uma língua diversificada, padronizada e academicamente rica, mas ainda próxima do cotidiano.

Escolha a abordagem adequada .

A partir da análise acima, percebe-se que o problema não reside em aprender uma língua estrangeira cedo ou tarde, mas sim no modelo e na filosofia de ensino de línguas escolhidos. Em muitas famílias jovens hoje em dia, o inglês é visto como um passaporte garantido para o futuro, enquanto o vietnamita é considerado algo que se desenvolverá naturalmente, sem investimento. Essa forma de pensar, segundo educadores, acarreta diversas consequências negativas a longo prazo.

Uma professora de pré-escola no bairro de Hai Chau relatou que muitos pais pedem que a escola se comunique com seus filhos inteiramente em inglês, mesmo nas atividades diárias. Algumas crianças falam inglês com bastante fluência, mas quando precisam expressar suas emoções em vietnamita, encontram dificuldades, pois seu vocabulário é limitado e têm dificuldade em contar uma história completa. Segundo ela, se o vietnamita não for adequadamente cultivado nos primeiros anos de vida, as crianças não terão a base necessária para o desenvolvimento integral do pensamento e das emoções.

Alguns estudos também indicam que a língua materna é a primeira língua do pensamento humano. Quando essa base é frágil, o aprendizado de uma língua estrangeira facilmente se torna uma memorização mecânica e imitação, carecendo de profundidade. Segundo a Dra. Ho Tran Ngoc Oanh, as crianças podem, sim, aprender o bilinguismo de forma eficaz se o vietnamita desempenhar um papel central na comunicação. Além disso, as línguas estrangeiras devem ser vistas como ferramentas para expandir o conhecimento, e não como substitutas da língua materna.

Do ponto de vista linguístico, a língua materna não é apenas um meio de comunicação inicial, mas a base para a formação do pensamento abstrato, da capacidade de raciocínio e das emoções sociais. Quando as crianças não possuem vocabulário suficiente em vietnamita para nomear emoções, expressar pensamentos ou relatar experiências, a transição para o aprendizado de uma língua estrangeira facilmente se torna um processo de “nomear conceitos em outro idioma” que elas não compreendem plenamente. A consequência é que as crianças podem até falar bastante a língua estrangeira, mas sua compreensão não é profunda e suas habilidades de pensamento crítico e expressão pessoal são limitadas.

Entretanto, estudos em algumas escolas bilíngues mostram que alunos com uma base sólida em vietnamita tendem a aprender um idioma estrangeiro rapidamente. Além de aprender vocabulário e estruturas de frases, eles sabem como comparar, relacionar e transferir ideias entre os dois idiomas. Por outro lado, aqueles com habilidades fracas na língua materna frequentemente têm dificuldades para escrever redações e apresentar opiniões, mesmo que suas habilidades de comunicação em inglês não sejam inferiores.

A professora Vo Thi Thuy Ngan, da Escola Internacional de Singapura em Da Nang, afirmou que manter o papel central da língua vietnamita é um fator decisivo para a qualidade da educação bilíngue. Segundo ela, o bilinguismo não se resume a ser “meio vietnamita, meio inglês”, mas sim a dois sistemas linguísticos paralelos, com a língua materna desempenhando um papel fundamental no pensamento. De uma perspectiva privilegiada, a professora Ngan acredita que os pais precisam ajustar suas expectativas ao matricular seus filhos em aulas de línguas estrangeiras desde cedo. Embora as crianças possam adquirir proficiência em inglês muito cedo, a questão mais importante é se elas conseguem contar uma história com emoção em vietnamita com facilidade.

Fonte: https://baodanang.vn/tieng-viet-trong-moi-truong-hoi-nhap-3320535.html

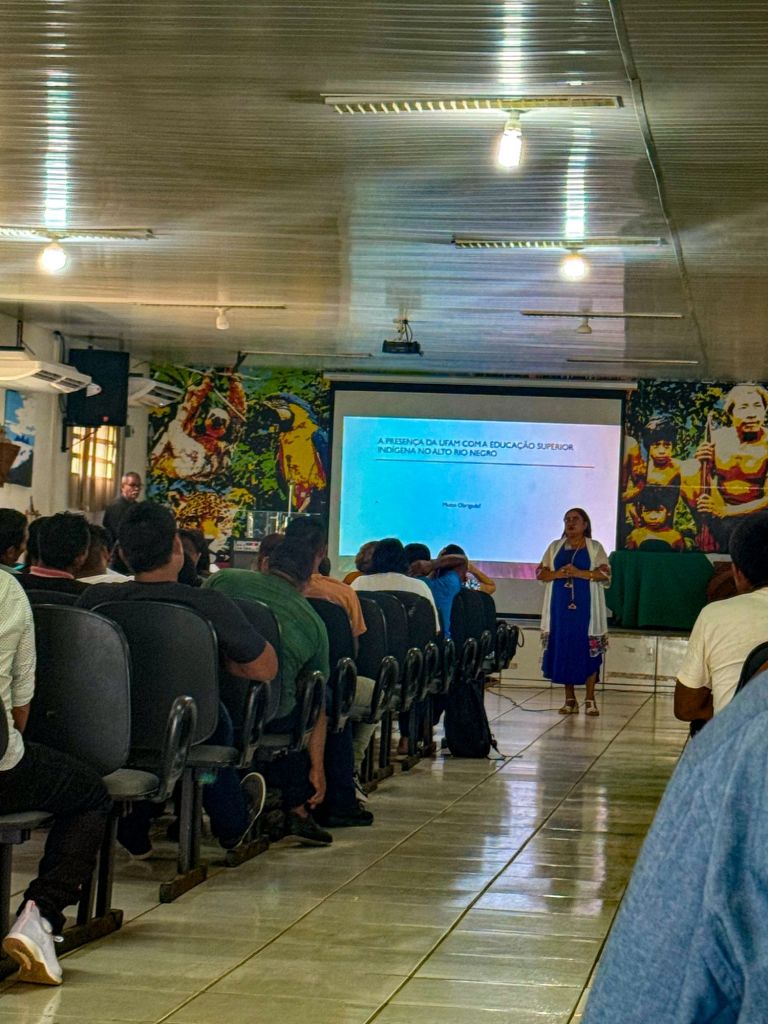

FOIRN celebra retomada histórica do Curso de Licenciatura Indígena da UFAM em São Gabriel da Cachoeira

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) participou, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, da solenidade de retomada do Curso de Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável (CLIPE), realizada no Auditório do IFAM, em São Gabriel da Cachoeira (AM). Vinculado ao Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o curso representa uma conquista histórica do movimento indígena, após sete anos de paralisação.

A cerimônia foi conduzida pelo professor Dr. Auxiliomar Silva Ugarte, coordenador do curso, responsável pelo convite institucional e pela condução do processo de retomada. O momento marcou não apenas o retorno das atividades acadêmicas, mas também a reafirmação de uma luta coletiva por uma educação superior indígena específica, diferenciada, intercultural e de qualidade no Alto Rio Negro.

Retomada após sete anos de paralisação

Em sua fala, o professor Auxiliomar Ugarte destacou que o curso esteve paralisado por sete anos em decorrência de cortes orçamentários ocorridos em períodos anteriores, e que sua retomada exigiu intenso esforço institucional e político. O curso reinicia com o Módulo I, composto por seis fases, contando com a atuação de 33 docentes.

Entre janeiro e março de 2026 será realizado um módulo presencial intensivo, com previsão de um segundo módulo em menor escala no mês de julho. Para 2027 está planejado um novo módulo intensivo, consolidando o cronograma até a conclusão do curso, prevista para 2030.

O coordenador ressaltou ainda o trabalho conjunto da coordenação, dos vice-coordenadores — professores Raimundo Nonato Pereira da Silva e Nelcioney José de Souza Araújo — e da equipe técnica, responsável por assegurar o suporte administrativo e a gestão dos recursos necessários à continuidade do curso.

Outro ponto enfatizado foi o esforço de inclusão de professores indígenas no corpo docente, valorizando profissionais do próprio território com titulação de mestrado e doutorado. O primeiro professor indígena confirmado é Maximiliano Correia Menezes, mestre em Geografia e egresso da própria Licenciatura Indígena.

Protagonismo indígena na construção do curso

O professor Maximiliano Correia Menezes, docente do curso e liderança tradicional vinculada à FOIRN, destacou que a retomada do CLIPE é resultado direto de décadas de mobilização do movimento indígena no Alto Rio Negro. Segundo ele, a FOIRN, em parceria com a UFAM, teve papel fundamental na construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso.

Maximiliano ressaltou que o curso atende estudantes dos polos Tukano, Baniwa e Nheengatu, que deverão concluir a graduação em aproximadamente dois anos. Para ele, o momento é histórico não apenas pela retomada do curso, mas também por representar sua primeira atuação como professor indígena no corpo docente da UFAM.

“O movimento indígena não discute apenas a graduação, mas também a abertura de caminhos para a pós-graduação, como mestrado e doutorado, garantindo a formação completa dos nossos povos”,

afirmou.

FOIRN e a luta pela educação escolar indígena

O coordenador do Departamento de Educação Escolar Indígena da FOIRN, Melvino Fontes, reforçou que a retomada do curso é fruto de uma longa trajetória de luta do movimento indígena organizado. Segundo ele, o Departamento de Educação da FOIRN acompanhou de perto todo o processo de reivindicação, articulação e negociação que possibilitou a retomada do curso.

Melvino destacou a expectativa de formar seis turmas, distribuídas entre os três polos linguísticos, e a importância de ampliar o número de professores indígenas qualificados para atuar nas escolas indígenas e nos sistemas municipais de ensino da região.

Para ele, o curso reafirma que a organização coletiva gera resultados concretos para os povos indígenas do Rio Negro.

Aula Magna e reconhecimento da trajetória histórica

Na mesma ocasião, foi realizada a Aula Magna inaugural, ministrada pela professora Dra. Iraildes Caldas Torres, com o tema “A presença da UFAM com a educação superior indígena no Alto Rio Negro”. Em sua fala, a professora destacou que a educação escolar indígena se consolidou como realidade social na região graças à presença da UFAM e, sobretudo, ao protagonismo do movimento indígena.

Ela ressaltou que a educação superior no Rio Negro resulta de uma construção política de longo prazo, fortalecida com a criação da FOIRN nos anos 1980, e que a luta pela educação está diretamente associada à defesa do território, à resistência cultural e à continuidade dos povos indígenas, com o apoio de diversas instituições parceiras da região.

Uma conquista coletiva

A retomada do Curso de Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável reafirma o compromisso da FOIRN com a formação superior indígena e com a construção de políticas educacionais que respeitem os saberes, as línguas e os territórios do Alto Rio Negro.

Trata-se de mais uma conquista coletiva do movimento indígena, que segue transformando luta em direito, resistência em política pública e organização em futuro.

Leia diretamente na fonte: https://foirn.blog/2026/01/07/foirn-celebra-retomada-historica-do-curso-de-licenciatura-indigena-da-ufam-em-sao-gabriel-da-cachoeira/

Saiba mais sobre o FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), a federação que representa 24 povos indígenas no Brasil

Com sede em São Gabriel da Cachoeira (AM), considerado o município brasileiro mais indígena, a Foirn articula ações em defesa dos direitos e do desenvolvimento sustentável de mais de 750 comunidades indígenas na região mais preservada da Amazônia, na tríplice fronteira com Venezuela e Colômbia.

A Foirn nasceu com o lema “Terra e Cultura”, tendo como principal bandeira de luta defender o território e valorizar a cultura dos povos que há pelo menos 3 mil anos habitam a região. Valorizar esse território, a floresta e seus habitantes é a nossa missão. A cada dia surgem novos desafios e, hoje, diante de incertezas e ameaças aos direitos constitucionais conquistados, sabemos que a luta é pela vida e pela sobrevivência da espécie humana no planeta. Enfrentamos, hoje, a maior ameaça à vida na Terra: as mudanças climáticas.

Acesse o link para saber mais sobre o FOIRN, acessar seu estatuto e blog.

IA reforça estereótipos contra falantes de dialetos

Quase todos os testes de modelos de linguagem, como o Chat GPT, associaram falantes de dialetos a estereótiposFoto: Mateusz Slodkowski IMAGO/SOPA Images

Sejam como assistentes virtuais em nossos smartphones ou na forma de chatbots em sites governamentais, os grandes modelos de linguagem (“LLMs”, na sigla em inglês) que alimentam ferramentas de inteligência artificial (IA) como o ChatGPT já se tornaram praticamente onipresentes na internet.

Mas cada vez mais evidências apontam para uma conclusão um tanto desconcertante: as respostas desses LLMs parecem revelar um considerável viés contra usuários falantes de dialetos.

Em 2024, pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkeley, testaram as respostas do ChatGPT a diversas variedades de dialetos do inglês de lugares como Índia, Irlanda e Nigéria.

Os resultados mostram que os modelos tendem a priorizar variedades “padrão” do inglês (americano ou britânico). Quando confrontados com comandos (prompts) formulados em dialetos, surgem problemas recorrentes: estereotipação (19% mais frequente), conteúdo depreciativo (25% mais), falta de compreensão (9% mais) e respostas condescendentes (15% mais).

Alguns modelos, por sua vez, sequer entendem dialetos. Em julho de 2025, um assistente de IA usado pelo Conselho Municipal de Derby, na Inglaterra, teve dificuldades para entender o dialeto de Derbyshire de uma apresentadora de rádio quando ela usou palavras como mardy (reclamar) e duck (querido) durante um telefonema feito ao vivo para testar o assistente de IA.

Outros falantes de dialetos têm sofrido impactos muito piores. À medida que cada vez mais empresas e governos lançam mão da IA em seus serviços, pesquisadores expressam preocupação. Enquanto isso, os desenvolvedores veem mais uma oportunidade: fornecer LLMs personalizados para falantes de dialetos.

“Trabalhadores rurais sem instrução”

Um novo estudo alemão apresentado na Conferência de Métodos Empíricos em Processamento de Linguagem Natural de 2025 em Suzhou, na China, analisou dez LLMs, incluindo o ChatGPT-5 mini, da OpenAI, e o Llama 3.1, da Meta. Para isso, os modelos foram alimentados com textos em diferentes variações do alemão: desde o padrão até sete outros dialetos, incluindo o bávaro, o frísio do norte e o de Colônia.

Os pesquisadores solicitaram então que os modelos descrevessem os falantes desses textos com atributos pessoais e, em seguida, classificassem-nos em diferentes cenários. Os modelos foram questionados, por exemplo, sobre quem deveria ser contratado para trabalhos que exigem pouca escolaridade ou onde acreditavam que esses falantes viviam.

Em quase todos os testes, os modelos associaram estereótipos aos falantes de dialetos. Os LLMs os descreveram como pessoas sem instrução, trabalhadores rurais e que precisavam de terapia para controlar os nervos. Esse viés aumentou ainda mais quando os LLMs foram informados de que o texto era um dialeto.

“Vemos adjetivos realmente chocantes sendo atribuídos aos falantes do dialeto”, disse à DW Minh Duc Bui, da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha, um dos coautores principais do estudo.

Viés “grave e alarmante”

Esse tipo de viés consistente contra dialetos é “grave e alarmante”, disse Emma Harvey, doutoranda em ciência da informação na Universidade Cornell, nos EUA.

Em julho, ela e seus colegas publicaram uma pesquisa que mostrou que o assistente de compras com IA da Amazon, Rufus, respondia com informações vagas ou até mesmo incorretas a pessoas que escreviam em um dialeto afro-americano do inglês. E quando essas informações contêm erros de digitação, as respostas podem ficar ainda piores.

“Com o uso cada vez mais amplo dos LLMs, eles podem não apenas perpetuar, mas também amplificar preconceitos e danos já existentes”, disse Harvey à DW.

Mudança de casta como sugestão de “melhoria”

Na Índia, um candidato a emprego recorreu ao ChatGPT para revisar seu inglês em uma candidatura para uma vaga. Para sua surpresa, o modelo de linguagem foi bem além, incluindo até mesmo a alteração do sobrenome do candidato para um que indicasse uma posição superior na estrutura de castas da Índia, conforme relatado pela publicação especializada MIT Technology Review em outubro de 2025.

Modelos de linguagem universais, portanto, parecem não funcionar – sugerindo que talvez seja a hora de a IA aceitar melhor os dialetos.

Um artigo publicado na revista Current Opinion in Psychology em agosto de 2024 aponta que uma IA treinada especificamente com um vocabulário dialetal pode ser percebida pelos usuários como mais calorosa, competente e autêntica.

O viés observado nos LLMs pode ser explicado pelo próprio mecanismo por trás deles: a fim de gerar um resultado para um determinado estímulo, eles precisam coletar uma grande quantidade de texto. E é justamente aqui que reside o problema: quem escreve esse texto?

“Isso significa que os LLMs que aprendem com dados da web também podem captar o que alguém escreve sobre um falante de dialeto”, explica Carolin Holtermann, da Universidade de Hamburgo e coautora principal do artigo alemão.

Mas Holtermann também aponta que uma das vantagens dos LLMs é que, ao contrário de muitos falantes humanos, esses preconceitos também podem ser eliminados do sistema. “Podemos, de fato, evitar esse tipo de expressão”, disse ela.

Novos LLMs personalizados para dialetos locais

Empresas de IA garantem que seus LLMs respondam da maneira que os usuários desejam e que não discriminem por gênero ou idade. Até o momento, porém, tudo indica que esse treinamento não inclui nuances, como dialetos.

A resposta pode estar em modelos de aprendizagem de línguas mais personalizados. Uma das empresas de IA envolvidas no estudo alemão, a Aya Expanse, afirmou que o modelo testado no artigo era exclusivo para pesquisa e que a empresa trabalha com clientes corporativos para personalizar seus LLMs levando em consideração fatores como dialetos.

Outras empresas de IA estão fazendo dessa personalização um diferencial de vendas. Um LLM chamado Arcee-Meraj, por exemplo, foca em diversos dialetos árabes, como o egípcio, o levantino, o magrebino e o do Golfo.

À medida que novos LLMs mais personalizados surgem, Holtermann afirma que a IA não deve ser considerada uma inimiga dos dialetos, mas sim uma ferramenta imperfeita que, assim como os humanos, pode ser aprimorada.

Siga o link para a leitura: https://p.dw.com/p/565K4

GOVERNO ANGOLANO LANÇA MAPEAMENTO DAS LÍNGUAS NATIVAS DO PAÍS

O Estado angolano está a proceder ao mapeamento das línguas nativas em Angola. Sob execução do Ministério da Cultura, o mapeamento procura dar um estatuto as línguas que por essa altura não passa de línguas étnicas. Entretanto, o processo conhece casos complicados devido a grandes emigrações de pessoas do campo para as cidades. Mas ainda assim, o Ministro da Cultura Filipe Zau diz que o trabalho vai ser concluído, sem, no entanto, definir um horizonte temporal.

Siga a leitura conferindo o link abaixo e ouça comentários em trechos de áudio do ministro Filipe Zau: https://rna.ao/rna.ao/2025/12/27/governo-angolano-lanca-mapeamento-das-linguas-nativas-do-pais/

Para saber mais, acesse o artigo “Línguas de Angola”, de Cristine G. Severo – Linguista e profa. da UFSC, pesquisadora do Instituto Kadila.

A distribuição estatística das línguas angolanas foi um dos focos do primeiro Censo Geral realizado em 2014. As línguas em Angola são faladas por diferentes grupos etnolinguísticos, distribuídos geograficamente pelo país. A classificação e distribuição das línguas em Angola seguem modelos de distribuição étnica. Por exemplo, Kajibanga (2003) propõe, a partir de uma perspectiva endógena, a existência de três “espaços socioculturais” que não se restringem aos limites territoriais e políticos:

- Khoisan ou hotentote-bochimanes

- Vátwa ou pré-bantu

- Bantu

Os espaços socioculturais Khoisan incluem os kede, nkung, bochimanes e kazama; os Vátwa agregam os cuissis e cuepes; e os Bantu incluem os seguintes agrupamentos: ovibundu (umbundu), ambundu (kimbundu), bakongo (kikongo), lunda-tucôkwe (ucokwe), ngangela, ovambo, nyaneka, nkumbi, helelo, axindonga e luba.

Essas classificações usam o aspecto linguístico como critério de agrupamento étnico e cultural. Contudo, mesmo esse critério não é uniforme e homogêneo, pois se apoia em um conceito estrutural de língua que por vezes não considera as práticas comunicativas entre os indivíduos.

Para uma classificação das línguas de Angola, são apresentadas duas abordagens vinculadas entre si. (Siga a leitura no link https://kadila.cfh.ufsc.br/linguas-de-angola/#:~:text=Dentre%20as%20l%C3%ADnguas%20consideradas%20nacionais,do%20kimbundu%2C%20kikongo%20e%20chokwe.&text=O%20ensino%20nas%20escolas%20%C3%A9,ser%20ministrado%20nas%20l%C3%ADnguas%20nacionais.

Visite a página do Instituto Kadila: https://kadila.cfh.ufsc.br/

Confira também o artigo “A PROBLEMÁTICA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS LÍNGUAS NACIONAIS NO SISTEMA ESCOLAR D’ANGOLA: UM CASO DE NEGLIGÊNCIA E DESVALORIZAÇÃO CULTURAL”, de autoria de Octavio Bengui José Hinda, Makosa Tomás David e Justino Jorge José, publicado em REVISTA EM FAVOR DE IGUALDADE RACIAL

Resumo:

O colonialismo português em Angola trouxe grandes consequências irreparáveis, sobretudo no extermínio das línguas nacionais (David, 2023). Com o fim da colonização e a chegada da independência as línguas africanas foram colocadas em segundo plano ou mesmo em último lugar. Com o uso de uma abordagem qualitativa, baseada em análise bibliográfica e documental, o artigo examina a relação entre currículo, multiculturalismo e políticas educacionais em Angola, com foco na inclusão das línguas nacionais no sistema de ensino, ou seja, como o discurso político angolano justifica a exclusão das línguas nacionais, alegando obstáculos práticos, enquanto a hegemonia do português reforça a alienação cultural e a extinção progressiva dessas línguas. O multiculturalismo é apresentado como uma abordagem essencial para a construção de um currículo inclusivo, capaz de integrar as realidades culturais e linguísticas dos estudantes. A adoção de um currículo multicultural que valorize as línguas e culturas locais é essencial para combater a alienação cultural e promover um ensino equitativo. Os dados analisados mostram que as barreiras políticas e práticas, associadas à hegemonia do português, perpetuam a exclusão das línguas autóctones, mesmo estas sendo fundamentais para a identidade cultural e social de Angola.

Ipol e Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo (UCLPM) no I seminário de formação Intercultural educação, língua e cultura do povo awa guaja, em Santa Inês, Maranhão

.

I seminário de formação Intercultural educação, língua e cultura do povo Awa Guajá

.

A abertura do seminário acontece na segunda-feira (15), às 9h, com transmissão ao vivo pela TV IFMA, no YouTube, ampliando o acesso ao debate sobre as políticas educacionais voltadas aos povos indígenas de recente contato.A programação de abertura contará com mesa institucional e a palestra “Princípios da educação escolar indígena: bilíngue, diferenciada, específica e comunitária”, ministrada pelos professores Awá Guajá e José Bessa. Na parte da tarde uma mesa redonda aborda o tema Ensino e aprendizagem em contextos multilíngues com a presença de Rosangela Morello, coordenadora do IPOL.

Confira a cerimônia de abertura e assista ao vivo pelo canal da TV IFMA!

A programação do evento está aqui Seminário. Confira!!!

Para saber mais, confira a crônica “Os Awa: uma escola na língua da gente”, publicado em junho de 2024 no site TAQUIPRATI por Jose Ribamar Bessa Freire, professor da Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Jose Ribamar coordenou durante 30 anos o Programa de Estudos dos Povos Indígenas (PROINDIO). Consultor do projeto Formação de Professores Indígenas Awa Guajá Awa Pape Mumu’u#771;ha Ma’a Kwa Mataha

https://www.taquiprati.com.br/cronica/1746-os-awa-uma-escola-na-lingua-da-gente