Programa Nêgo Bispo vai financiar 100 cursos sobre saberes afro-brasileiros, indígenas e quilombolas

MEC vai financiar propostas que integrem saberes afro-brasileiros, indígenas e quilombolas à formação de professores. Servidores de Institutos Federais podem inscrever projetos até 16 de outubro

por Ana Luísa D’Maschio  29 de setembro de 2025

29 de setembro de 2025

A educação brasileira ganhou, em 2025, um programa inédito que reconhece oficialmente os saberes ancestrais como parte da formação docente. Lançado em julho pelo MEC (Ministério da Educação), por meio da Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão), em parceria com o IFBA (Instituto Federal da Bahia), o Programa Escola Nacional Nego Bispo de Saberes Tradicionais tem como objetivo integrar conhecimentos afro-brasileiros, indígenas e quilombolas à formação de futuros professores.

O primeiro edital do programa, publicado em 17 de setembro, está com inscrições abertas até 16 de outubro no site do IFBA. Serão selecionadas até 100 propostas de cursos de extensão voltados à valorização e difusão desses saberes. Cada projeto aprovado receberá até R$ 41,6 mil, totalizando R$ 7,5 milhões em investimentos até 2027.

As equipes devem ser formadas no âmbito de institutos federais e contar com um mestre ou mestra do saber, um assistente e um colaborador. Apenas servidores efetivos das carreiras docente ou técnica podem inscrever propostas, que precisam ser desenvolvidas em parceria com estudantes (preferencialmente de licenciatura), professores da rede pública de educação básica e educadores populares com experiência comprovada.

Mais informações estão disponíveis pelo e-mail: negobisposelecao@ufba.edu.br

Reconhecimento oficial dos saberes tradicionais

“Esse é o edital que a gente queria muito colocar na rua. O Programa Nego Bispo é fundamental para fazer o currículo científico dialogar com os saberes tradicionais”, explicou a secretária Zara Figueiredo, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (Secadi/MEC), durante o evento de 35 anos do CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades)

Instituído pela Portaria MEC nº 537, de 24 de julho de 2025, o Programa Escola Nêgo Bispo busca romper com a lógica eurocêntrica ainda presente nos currículos, que considera o modo europeu de pensar, estudar e viver como o mais importante e acaba desvalorizando os conhecimentos de outros povos, como indígenas e africanos. Ao reconhecer mestres de saberes tradicionais como educadores e lhes atribuir o mesma posição acadêmica de professores doutores, o programa valoriza a diversidade de formas de ensinar e aprender

“Mestres e mestras terão o mesmo status – e, portanto, a mesma bolsa – que professores doutores. Essa equivalência é simbólica e prática, e mostra o quanto queremos reposicionar esses conhecimentos na política educacional”, ressaltou Zara.

Confira a matéria na fonte: https://porvir.org/programa-nego-bispo-financiar-cursos/

Vozes do Multilinguismo: Dra. Rosângela Morello (IPOL) | Parte 2

.

Entrevista com Dra. Rosângela Morello (IPOL) | Parte 2

Contribuições do IPOL: Multilinguismo, Fronteiras e Parcerias Globais

Por Leonardo Alves e Caroline Schirmer Götz

O multilinguismo é um fenômeno complexo, atravessado por dinâmicas históricas, políticas e sociais que determinam o status, a circulação e a valorização das línguas em diferentes contextos. Nesta série de entrevistas, membros do GT Geopolíticas do Multilinguismo se revezam para dialogar com especialistas de diversas áreas, explorando as interseções do multilinguismo com tradução, direitos linguísticos, mediação intercultural, migrações, internacionalização, informação e comunicação, ensino de línguas, entre outros temas.

O objetivo é reunir diferentes perspectivas sobre as políticas linguísticas, os desafios da preservação e revitalização de línguas, as relações entre idiomas em espaços de fronteira e a influência de fatores geopolíticos na organização do multilinguismo. A partir dessas conversas, buscamos ampliar o debate e fomentar reflexões críticas sobre os modos como as línguas circulam e se transformam no mundo contemporâneo.

Nesta edição, entrevistamos Rosângela Morello, Doutora e Mestre em Linguística pela Unicamp, com doutorado-sanduíche na Universidade Paris VII. Licenciada em Língua e Literatura Portuguesa, é diretora do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Políticas Linguísticas (IPOL) e vice-líder do Grupo de Pesquisa CNPq: Observatório de Políticas Linguísticas. Representa o IPOL no Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) da UNESCO. Atua em políticas linguísticas e educacionais, mapeamento de línguas, diagnósticos sociolinguísticos e coordena projetos voltados à valorização de línguas indígenas, de imigração e de fronteira.

Nesta edição, entrevistamos Rosângela Morello, Doutora e Mestre em Linguística pela Unicamp, com doutorado-sanduíche na Universidade Paris VII. Licenciada em Língua e Literatura Portuguesa, é diretora do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Políticas Linguísticas (IPOL) e vice-líder do Grupo de Pesquisa CNPq: Observatório de Políticas Linguísticas. Representa o IPOL no Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) da UNESCO. Atua em políticas linguísticas e educacionais, mapeamento de línguas, diagnósticos sociolinguísticos e coordena projetos voltados à valorização de línguas indígenas, de imigração e de fronteira.

Alves e Götz: Como o IPOL tem abordado as complexidades das línguas de fronteira no Brasil e o que o Programa Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira trouxe de mais inovador para a educação bilíngue?

A questão das fronteiras é particularmente sensível na geopolítica brasileira, considerando que o país possui a terceira maior linha de fronteira terrestre do mundo, atrás apenas da Rússia e da China. São 16.886 quilômetros que separam o Brasil de dez países sul-americanos – apenas Equador e Chile não são limítrofes. Essa faixa de fronteira, com 150 km de extensão a partir da linha limítrofe, abrange 27% do território nacional e inclui 588 municípios distribuídos por 11 estados em três regiões (Sul, Centro-Oeste e Norte). Desses municípios, 122 são diretamente limítrofes e 32 constituem cidades-gêmeas, isto é, compartilham fronteira seca ou fluvial e, por isso, apresentam grande potencial de integração econômica, cultural e linguística.

Essas regiões são profundamente multilíngues e multiculturais. Nelas convivem as línguas oficiais dos países vizinhos (espanhol, guarani, quéchua, aimará, inglês e francês), além de diversas línguas indígenas, línguas alóctones e formas híbridas resultantes do contato linguístico, como o Galibi Marworno, o Karipuna do Norte, o Palikur (falado no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa) e o chamado “portunhol” nas áreas fronteiriças com países hispano-falantes.

Nesse contexto, entendemos o multilinguismo transfronteiriço como um campo privilegiado para o desenvolvimento de políticas linguísticas conjuntas e multilaterais, que reconheçam e valorizem essas línguas – em especial, o português e o espanhol como línguas de comunicação internacional e de integração regional. Foi com esse espírito que surgiram iniciativas como o Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira (PEIBF) e o Observatório da Educação na Fronteira (OBEDF), ambos com participação ativa do IPOL. O PEIBF teve um papel pioneiro, sendo a primeira iniciativa educativa multilateral com gestão compartilhada pelos países do MERCOSUL.

Pelo Tratado de Assunção que criou o MERCOSUL em 1991, o português e o espanhol foram declarados línguas oficiais do bloco, prevendo “a necessidade de difundir a aprendizagem do português e do espanhol através dos seus sistemas educativos formais e informais” (Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira, Modelo de Ensino Comum, MEC/Brasil, p. 02), O Plano de Ação do Setor para 2001-2005, assinado em Assunção, Paraguai, aprofundou a compreensão da educação como “espaço cultural para o fortalecimento de uma consciência favorável à integração, que valorize a diversidade e reconheça a importância dos códigos linguísticos e culturais“ (Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira, Modelo de Ensino Comum, MEC/Brasil, p. 02). A Declaração Conjunta de Brasília, 2003, assinada por Brasil e Argentina, coroou esse processo, estabelecendo um conjunto de ações em ambos os países.

Em 2004, em Buenos Aires, uma nova Declaração Conjunta referendou os passos dados avançando no estabelecimento do Convênio de Cooperação Educativa entre esses dois países, no âmbito do qual foi formulada a proposta de construção de um Modelo de Ensino Comum em Escolas de Zona de Fronteira, a partir do desenvolvimento de um Programa para a Educação Intercultural com ênfase no ensino do Português e do Espanhol. Essa proposta foi apresentada e aprovada na XXVI Reunião de Ministros de Educação do MERCOSUL, Bolívia e Chile realizada em Buenos Aires, em 10 de junho de 2004, marcando o início do Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira (PEIBF) a partir de um acordo bilateral entre Brasil e Argentina[1]. Em 2008, Uruguai, Paraguai e Venezuela aderem ao PEIBF, que entra para o Setor Educacional do Mercosul (SEM-MERCOSUL).

O programa propôs a construção de um modelo comum de educação bilíngue português-espanhol, com base em diagnósticos sociolinguísticos realizados nas fronteiras. As escolas parceiras foram selecionadas para desenvolver projetos pedagógicos específicos, centrados em abordagens político-pedagógicas próprias. Entre suas inovações, destacam-se o intercâmbio de docentes entre escolas de países vizinhos, o planejamento didático conjunto, a utilização de projetos de pesquisa como eixo formativo e a atuação de assessores especializados que acompanhavam continuamente os docentes.

Os encontros mensais de assessores com os professores e diretores nas escolas para o planejamento conjunto dos projetos, os seminários regionais semestrais e os multilaterais garantiam uma formação continuada em locus e um diálogo constante entre as equipes, dirimindo dúvidas e dando encaminhamentos acordados. Os projetos de ensino via-pesquisa estruturavam abordagens procedimentais e conteudísticas conduzindo a um currículo pós-feito.A gestão institucional do programa era compartilhada pelos Ministérios e Secretarias dos países, comandada por equipes nomeadas para tal[2]. O IPOL foi parte da equipe brasileira de 2004 a 2010.

A principal inovação do PEIBF foi reconhecer e valorizar os conhecimentos linguísticos e culturais de alunos e professores, bem como os modos de vida nas regiões de fronteira, transformando-os em recursos pedagógicos e agentes do processo educativo. O sucesso da iniciativa levou à sua expansão: em 2010, já envolvia sete países e 28 escolas de educação fundamental em fronteiras com países hispano-falantes. No caso da fronteira com o Paraguai, o fato de a língua Guarani ser oficial do Estado paraguaio fez com que essa língua fosse também contemplada nas ações pedagógicas das escolas na fronteira do Brasil com esse país.

Em 2012, no Brasil, o Programa passou a ser regulamentado pela Portaria nº 789, de 19 de junho de 2012[3], que então remodelou o seu funcionamento, designando-o como Programa das Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF), com exclusão do foco nas línguas. A partir de 2016 o Programa foi extinto pelo Governo Brasileiro, conforme consta em um texto de minha autoria com o professor Gilvan Müller de Oliveira (2019).

Nesse texto, Gilvan e eu apresentamos detalhes sobre o PEIBF/PEIF, e convido a todos a acessá-lo aqui. Retomando um dos argumentos deste trabalho, o PEIBF inovou nas práticas educativas, mobilizando de forma significativa as equipes escolares, incluindo os gestores. No entanto, para garantir sua continuidade, seria necessário promover mudanças nas diretrizes de ensino no Brasil, de modo a incorporar e viabilizar o multilinguismo de forma efetiva.

Com esse objetivo, em 2010 foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação uma proposta para a criação de diretrizes que assegurassem o ensino multilíngue até o nível médio. Infelizmente, essa iniciativa não avançou. Em vez disso, houve um processo de retração, e o Programa foi rigidamente atrelado a uma estrutura educacional de base monolinguista e nacionalista.

As mudanças geopolíticas na América Latina, marcadas pelo retorno de governos de direita e pela adoção de políticas neoliberais, comprometeram ainda mais a base ideológica da integração regional, o que afetou diretamente projetos de cooperação fronteiriça e linguística, como era o caso do PEIBF/PEIF.

Se, por um lado, a trajetória de sucesso seguida pela desmobilização do PEIBF/PEIF revela a frágil institucionalização das políticas linguísticas para a educação no Brasil e na região, por outro, os dez anos de prática de um bilinguismo intercultural cooperativo nas fronteiras deixaram um legado técnico e político de enorme importância para o futuro do bilinguismo português-espanhol.

Prova disso é o crescente interesse de pesquisadores e universidades brasileiras em temas linguísticos e culturais relacionados às fronteiras, bem como o surgimento de projetos interculturais na fronteira entre Espanha e Portugal, desenvolvidos a partir da experiência latino-americana e impulsionados pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

Alves e Götz: Como tem sido o trabalho conjunto entre o IPOL e a Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo e de que forma essa parceria, junto aos projetos prioritários do IPOL, tem contribuído para o fortalecimento da diversidade linguística no Brasil e dialogado com outras iniciativas globais na área de políticas linguísticas?

Participar da Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo é um marco na trajetória do IPOL. A Cátedra reúne pesquisadores de 25 instituições de ensino e centros de pesquisa de diferentes partes do mundo – como Indonésia, Índia, Rússia, África do Sul, Brasil, entre outros – com o objetivo de compartilhar pesquisas em andamento, novos projetos, publicações e eventos. Também há a possibilidade de mobilidade acadêmica, permitindo que pesquisadores realizem viagens de curta duração para atividades nas instituições envolvidas.

Sobre essas mobilidades, destaco que, entre julho e agosto de 2022, tivemos a honra de receber, em parceria com a UFSC, a professora Dra. Umarani Pappuswamy, do Central Institute of Indian Languages, de Mysuru, Índia. Durante sua estada no Brasil, ela desenvolveu atividades em várias universidades e nos brindou com palestras no IPOL, sobre os Processos de produção de escrita para línguas indígenas no âmbito da Educação Bilíngue na Índia, e na UFSC, com a temática Translation Studies and Linguistics in Multilingual India. Mais recentemente, entre outubro e novembro de 2024, recebemos o professor Dr. José Antonio Flores Farfán, do Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que realizou uma palestra e uma exposição de materiais em línguas indígenas mexicanas.

Esses intercâmbios têm sido extremamente enriquecedores, pois são momentos de intenso aprendizado, em que compartilhamos desafios, conhecemos experiências de outras partes do mundo e abrimos novas possibilidades de parcerias e projetos conjuntos. Ainda, aprofundamos as relações de trabalho, ampliamos nosso campo de conhecimento e fortalecemos sinergias fundamentais para impulsionar novas ações em políticas linguísticas, a exemplo da organização do II Encontro Nacional de Municípios Plurilíngues (II ENMP), realizada em parceria entre o Grupo de Trabalho de Geopolítica da Cátedra e o IPOL. Essa atuação conjunta tem sido essencial, especialmente em um momento em que o IPOL enfrenta restrições de tempo e recursos, tornando essa colaboração ainda mais valiosa para nós.

De modo geral, as políticas linguísticas desenvolvidas no Brasil, muitas vezes com a participação direta do IPOL, têm se destacado como iniciativas inovadoras. Por isso, é cada vez mais comum sermos convidados a compartilhar essas experiências em eventos científicos e fóruns multilaterais ao redor do mundo. Pode parecer pouco, mas são as ideias que fazem as revoluções, não é? Acreditamos que, mesmo aos poucos, vamos realizando microrrevoluções. A Cátedra UNESCO é, em essência, um grande caldeirão de ideias – assim como o IPOL também é. Gosto de pensar que nos inspiramos mutuamente.

Alves e Götz: O IPOL tem desenvolvido metodologias pioneiras para o mapeamento e diagnóstico sociolinguístico. Quais aspectos dessas metodologias a senhora considera que podem servir de modelo para outros países e como esses diagnósticos contribuem para o planejamento de políticas públicas mais inclusivas e eficazes?

O Brasil é um país que ainda carece de informações sistematizadas sobre as línguas faladas por seus cidadãos e cidadãs. Diferentemente de muitos outros países, os censos nacionais brasileiros não incluem pesquisas abrangentes sobre as línguas. Em 2010 e 2022, a investigação realizada pelo IBGE limitou-se àqueles que se declararam indígenas, o que representa menos de 2% da população. Dessa forma, todas as demais comunidades linguísticas foram apagadas dessa importante radiografia social, tão necessária para o planejamento de políticas públicas.

Historicamente, as únicas contagens de falantes de línguas diferentes do português ocorreram nos censos de 1940 e 1950, com foco específico na identificação de falantes de alemão e italiano no sul do país, vistos à época como ameaça à segurança nacional. Esse contexto de repressão, somado à violência histórica contra falantes de línguas indígenas e africanas, moldou a memória social brasileira, deixando marcas profundas de insegurança linguística – tanto entre os falantes, que tendem a desqualificar suas próprias línguas e seu domínio do português, quanto entre gestores públicos, que muitas vezes não sabem como lidar com a gestão de políticas multilíngues.

Há, ainda, um desconhecimento mais profundo: uma interdição da memória, na qual eventos e sentidos silenciados deixam de ser acessíveis, como se houvesse uma espécie de amnésia coletiva que, embora invisibilizada, continua produzindo preconceitos e justificando violências.

Assim, qualquer mapeamento linguístico no Brasil é, necessariamente, uma ação sobre essa memória histórica. Ainda que o resultado final de um mapeamento possa parecer apenas uma “contagem”, o processo exige uma abordagem sensível, que reconheça os silêncios, as lacunas e as dificuldades que muitas pessoas têm em falar sobre sua própria história linguística. Em uma entrevista não seria possível aprofundar o entrelaçamento histórico e subjetivo desse processo. Essa perspectiva define o modo como concebemos os mapeamentos no IPOL, sejam eles no formato de censos – como os realizados de forma pioneira em Santa Maria de Jetibá (ES) e em Antônio Carlos (SC) –, de diagnósticos sociolinguísticos, que aprofundam as investigações por meio de grupos focais, ou de inventários linguísticos, sobre os quais já falei anteriormente. Nossa metodologia valoriza a autodefinição, presta atenção às nuances na fala dos participantes e entende que cada instrumento de coleta é, ao mesmo tempo, uma ferramenta técnica e uma ação política.

Quando conduzimos os diagnósticos para a instalação do Programa das Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira (PEIBF) ou para o Observatório da Educação na Fronteira (OBEDF), percebemos mudanças de posicionamento nas pessoas ainda durante o processo da pesquisa. Essa transformação é, em si, profundamente política.

Em pesquisas de maior escala, reconhecemos que há condicionantes – de tempo, de recursos – que exigem uma certa objetividade nas perguntas. Porém, é fundamental formar os pesquisadores para compreenderem as condições históricas que atravessam a interação com os entrevistados e, sobretudo, incluir todos os cidadãos e cidadãs no processo, reconhecendo o plurilinguismo não como ameaça ou problema, mas como recurso: uma potência para novas formas de vida, de relação e de conhecimento.

Sobre quais aspectos dessas metodologias poderiam servir de modelo para outros países, acredito que isso depende muito dos objetivos específicos de cada contexto. No entanto, considero que a visão sensível à história social das línguas e de seus falantes possa ser uma inspiração positiva e necessária em qualquer lugar.

Quanto à contribuição dos mapeamentos para políticas públicas mais inclusivas e eficazes, é exatamente para isso que trabalhamos no IPOL. Reconheço, contudo, que esse caminho ainda é percorrido lentamente. Ainda se repetem políticas linguísticas que não alcançaram os objetivos pretendidos e que mereceriam ser reavaliadas a partir de diagnósticos atualizados. Investir em mapeamentos e diagnósticos linguísticos parece ser um passo imprescindível para qualificarmos de fato nossas políticas públicas.

[1] Para as tratativas, fundamentos e diretrizes desse Programa, ver o documento PROGRAMA ESCUELAS INTERCULTURALES BILÍNGÜES DE FRONTERA (PEBF) “Modelo de enseñanza común en escuelas de zona de frontera a partir del desarrollo de un programa para la educación intercultural, con énfasis en la enseñanza del portugués y el español”. MEC. Brasil. http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf.

[2] Para detalhes, ver o documento “Princípios Teóricos e Pedagógicos e Orientações Metodológicas para Projetos de Ensino em Escolas de Fronteira e para a Formação de Professores”, OEI, 2019.

[3] Portaria nº 798, de 19 de junho de 2012. Institui o Programa Escolas Interculturais de Fronteira, que visa a promover a integração regional por meio da educação intercultural e bilíngue. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 jun. 2012. p. 30.

Confira a Parte 1 da entrevista aqui.

Acesse o link: https://geomultling.ufsc.br/vozes-do-multilinguismo-dra-rosangela-morello-ipol-parte-2/#_ftn1

1º Seminário Internacional de Toponimia e Antroponimia – 15 e 16 de agosto de 2024

心 Kokoro | Coração – Ailton Krenak e Hiromi Nagakura – CONVERSA NA REDE

.

“Conversa na Rede” é uma série de Conversas Selvagem onde os pensamentos fluem com a delicadeza e frescor do balanço das redes, objeto repleto de simbologia na história do Brasil e de seus povos nativos. São conversas sobre a vida, realizadas entre Ailton Krenak e uma constelação de pensadores.

“O coração podia ser pensado como a chave para todas as transformações que a gente deseja no mundo.” – Ailton Krenak “Talvez seja aí que resida o poder dos povos originários: manter as portas abertas para o futuro. É o que penso.” – Hiromi Nagakura Neste quarto episódio da série “Conversa na Rede” – ‘心 Kokoro’, que quer dizer ‘coração’ em japonês –, Ailton Krenak e Hiromi Nagakura se encontram na casa-ateliê de Tomie Ohtake, em São Paulo. Reunidos após muitos anos, os dois amigos relembram episódios de suas vivências na Amazônia enquanto refletem sobre temas como as fronteiras no mundo contemporâneo, a relação entre floresta e metrópole e a possibilidade de conexão verdadeira entre as pessoas. A conversa conta ainda com a participação musical de Marlui Miranda, trazendo uma camada sensível com cantigas e histórias dos povos indígenas com os quais conviveu.

Foto by Tania Rego

Entre 1993 e 1998, Ailton e Nagakura viajaram juntos por diferentes territórios indígenas. A exposição traz os registros dos encontros com os povos Krikati, Guarani Mbya, Ñandeva e Kaiowá, Yawanawá, Yanomami, Huni Kuï – Kaxinawá, Akrãtikatêjê – Gavião da Montanha e Ashaninka. Essa conversa foi filmada no âmbito da exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, que foi inaugurada em outubro de 2023 no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, com a presença de ambos. O livro “Um rio, um pássaro” (Dantes Editora, 2023), com reflexões feitas por Ailton durante essas viagens, também foi lançado durante a semana de abertura da exposição. “Conversa na Rede” é uma série de Conversas Selvagem onde os pensamentos fluem com a delicadeza e frescor do balanço das redes, objeto repleto de simbologia na história do Brasil e de seus povos nativos. AILTON KRENAK é pensador, ambientalista e uma das principais vozes do saber indígena. Criou, juntamente com a Dantes Editora, o Selvagem – ciclo de estudos sobre a vida. Vive com sua família na aldeia Krenak, nas margens do rio Doce, em Minas Gerais. É autor dos livros “Ideias para Adiar o fim do mundo” (Companhia das Letras, 2019), “O amanhã não está à venda” (Companhia das Letras, 2020), “A vida não é útil” (Companhia das Letras, 2020), “Futuro ancestral” (Companhia das Letras, 2022) e “Um rio um pássaro” (Dantes Editora, 2023). Em 2022, foi eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras. HIROMI NAGAKURA nasceu em 1952 na cidade de Kushiro, ao norte da ilha de Hokkaido, no Japão. Desde criança, amou gente e a natureza, interessado em pessoas e culturas de outros lugares do mundo. Em 1979, com 27 anos, Nagakura decidiu tornar-se fotojornalista independente, caminho que o levou à África do Sul, União Soviética, Afeganistão, Turquia, Peru, Brasil e vários outros países, em todos os continentes. Sua obra, já reconhecida no Japão, é exposta pela primeira vez no Brasil na exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak, com curadoria desse amigo e personagem de seu trabalho.

Assista aqui a conversa entre Krenak e Hiromi Nagakura relembrando 30 anos de memórias e sobre a floresta e a vida. Ouça o canto de Marlui Miranda, cantora, compositora, arranjadora, pesquisadora e produtora cultural nascida em Fortaleza. É considerada a mais importante intérprete e pesquisadora da música indígena do Brasil, realizando turnês no Brasil e no exterior. Gravou, interpretou e realizou turnês com importantes nomes da música popular brasileira, entre os quais Egberto Gismonti, Gilberto Gil e Naná Vasconcelos.

Selvagem – ciclo de estudos sobre a vida é um projeto que realiza atividades e diálogos entre saberes a partir de perspectivas indígenas, acadêmicas, científicas, tradicionais e de outras espécies.

Todas as atividades são gratuitas e incluem rodas de conversas, publicação de cadernos, ciclos de leituras e conteúdos audiovisuais (conversas online, vídeos e bate-papos), com enfoque na diversidade de saberes [1].

O Selvagem também realiza ações de apoio a projetos indígenas de fortalecimento e transmissão de saberes tradicionais, através de uma rede intitulada de Escolas Vivas. As escolas recebem repasses financeiros mensais, com o intuito de apoiar sua manutenção.

História

Selvagem – ciclo de estudos sobre a vida foi criado por Anna Dantes, pesquisadora e editora, e Ailton Krenak, escritor, ativista e liderança indígena, com a proposta inicial de realizar um ciclo de estudos presencial [2] que promovesse conversas e encontros relacionando conhecimentos de diferentes perspectivas.

A primeira edição do ciclo de estudos aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2018 no teatro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e foi mediada por Ailton Krenak, assim como as edições posteriores.[3] Nesse ano, foram abordados temas como as origens da vida, as plantas mestras e o DNA. A edição foi construída a partir de uma diversidade de perspectivas, recebendo nomes relevantes da antropologia, como Els Lagrou e Jeremy Narby [4], lideranças indígenas, como Moisés Piyãko e Torami-Kehiri (Luiz Luna), e cientistas, como Gustavo Porto de Mello e Alexandre Quinet. [5][6]

Assista aqui a Conversa na Rede com Krenak e : https://www.youtube.com/watch?v=j_wBZgh6wcs

Saiba mais puxando a rede com IPOL:

. Visite o canal Youtube SELVAGEM ciclo de estudos sobre a vida

https://www.youtube.com/c/SELVAGEMciclodeestudossobreavida

. Visite e conheça os conteúdos na página https://selvagemciclo.com.br/

. Matéria “Amazônia entre amigos ” publicada por Nelson Gobbi em O Globo

Hiromi Nagakura é a imagem; Ailton Krenak, a palavra. Vindos de realidades distintas, separados por milhares de quilômetros e quase um ano de nascimento (o japonês é de outubro de 1952 e o brasileiro é de setembro de 1953), o fotógrafo e o escritor se conheceram em 1993, quando o primeiro veio registrar o povo krikati, no sudoeste do Maranhão, e pediu ajuda ao segundo, para acompanhá-lo nas viagens à floresta que fazia na época.

Do primeiro contato, a dupla fez expedições, de cerca de 40 dias cada uma, entre 1993 e 1998. Viajando pelos estados de Amazonas, Acre, Pará, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e São Paulo, o fotógrafo registrou o cotidiano de sete etnias: ashaninka, xavante, krikati, gavião, yawanawá, yanomami e kaxinawá, além da população ribeirinha e de trabalhadores da floresta. Toda essa trajetória está documentada na mostra “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, que acaba de chegar ampliada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio, após ser montada no ano passado no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

Além das 160 fotos, vídeos e objetos dos povos visitados, a mostra é um registro da amizade entre Nagakura e Krenak, que perdura por mais de três décadas após o fim das jornadas dos anos 1990. Mesmo sem trocarem nenhuma palavra em japonês ou português (assim como nas viagens, Nagakura é acompanhado todo o tempo por uma tradutora), os dois passam todo o tempo brincando e se comunicando por gestos e expressões faciais, como na tarde em que O GLOBO acompanhou a finalização da montagem da exposição.

Veja imagens da exposição ‘Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak’

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/4/C/lyBxqlTpACad9JK5ELMw/xiao-26.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/2/C/aaMfnZR5SQ980mLYVsDg/sc-expo-hiromi-nagakura-ate-a-amazonia-com-ailton-krenak-no-ccbb.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/S/1/C3IILeSSaZJ4wKrJzQyQ/xiao-22.jpg)

Krenak, que assina a curadoria da mostra junto de Angela Pappiani, Eliza Otsuka e Priscyla Gomes, lembra com precisão o dia em que Nagakura chegou à sede da Aliança dos Povos da Floresta, no bairro do Butantã, em São Paulo, acompanhado da própria Eliza Otsuka (que seria sua intérprete nas expedições), para apresentar seu plano de segui-lo “como uma sombra” em suas futuras viagens.

— No primeiro contato houve uma desconfiança natural. Pensei: como vou levar esse cara que não conheço para andar no meio do mato, pelas aldeias, e se acontece alguma coisa com ele? Ficava com aqueles versos de “Bye, bye, Brasil” na cabeça: “Mas a ligação tá no fim/Tem um japonês ’trás de mim” — brinca o imortal da ABL, citando a canção de Chico Buarque e Roberto Menescal. — Fiz uns comentários assustadores para ver se ele mudava de ideia, sobre onça, sucuri, mas ele era duro na queda e não se assustava com qualquer barulho.

Antes de decidir vir ao Brasil, Nagakura já era um fotógrafo premiado, que cobriu a guerra civil em El Salvador, a ocupação soviética no Afeganistão, e o fim do apartheid na África do Sul. Após ler um artigo sobre a luta dos krikatis pela demarcação de suas terras, decidiu iniciar um projeto no Brasil.

— Além de ficar impressionado com o relato, tinha uma simpatia pela causa porque acredito que os indígenas têm uma identidade étnica com os japoneses. Quando cheguei ao Brasil, ouvi falar muito sobre o Ailton, que era envolvido nos projetos de demarcação de terras, e que seria ideal para me conduzir pelas aldeias — relembra Nagakura. — Não queria fotografar um conflito, de forma abrangente, como já havia feito. Minha ideia era ir para a Amazônia com alguém que conhecesse profundamente a sua cultura, e registrar como essa luta (pela demarcação) influencia cada família, cada indivíduo.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/y/T/bUhxucTUyino0dy79O5w/da-01.jpg)

Maior exposição de Nagakura dedicada às suas viagens no Brasil, a mostra no CCBB conta com um conjunto inédito de fotos, com o registro dos bastidores das expedições e da amizade desenvolvida a cada ano, além de um vídeo gravado com os dois no Tomie Ohtake.

— Eu não tenho que saber japonês para conversar com ele, nem ele tem que saber português para falar comigo. A gente se comunica há 30 anos assim, sem ficar preso à barreira do idioma, da gramática — comenta Krenak. — O Nagakura-san é um fotógrafo com os ouvidos abertos para a palavra. Tem grandes fotógrafos que preferem publicar só suas imagens. Ele não, ele sabe que são coisas complementares. Essa série continua me dando muitos presentes. Um deles é ver um profissional da sua estatura, aos 71 anos, vindo do Japão novamente só para acompanhar essa abertura.

O fotógrafo conta que, nas aldeias, viu que a barreira da língua não seria um impedimento principalmente pela forma com que as crianças se aproximavam dele. E brinca, dando uma explicação para a longa amizade com Krenak.

— O Ailton também é uma criança, o seu coração é assim. Adultos criam barreiras para a comunicação, as crianças, não. Por isso nossa amizade deu certo — diz Nagakura, sorrindo.

Diversidade étnica

Em cartaz no Rio até 27 de maio, e contando com rodas de conversas com lideranças ashaninka, huni kuin, krikati, entre outras, a mostra vai seguir para os CCBBs de Brasília (11/6 a 18/8) e Belo Horizonte (24/09 a 18/11). A curadora adjunta Angela Pappiani torce para que a mostra possa passar também pela Região Norte.

— Nosso desejo é que ela siga, mesmo em tamanho reduzido, para a Amazônia. Ainda há muita discriminação contra os indígenas nas regiões próximas as aldeias, inclusive com o risco de violência física — comenta Angela. — Seria uma forma de reforçar a identidade e a autoestima dessas populações e mostrar aos não-indígenas toda essa beleza. Há uma dificuldade logística e de recursos, mas vamos batalhar por isso.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/E/K/YUZ8zORcmyEkKpod9sAw/xiao-36.jpg)

Para Krenak, a exposição pode também alertar para a responsabilidade dos brasileiros de todo o país com a proteção da floresta e com a autonomia dos povos nativos sobre os seus territórios.

— Esse ideia da Amazônia como patrimônio da Humanidade nos parece desgastada, diante da situação em que nos encontramos. Mas é real, sobretudo para nós, brasileiros, que temos a maior parte deste bioma no nosso território — ressalta o escritor. — Mesmo com fotos feitas há 30 anos, a mostra eleva a nossa autoestima por pertencer a uma comunidade tão plural, com uma diversidade étnica e cultural magnífica. Muitas dessas fotos não poderiam ser mais feitas hoje, com várias destes locais devastados pelo desmatamento, o garimpo. Gostaria que a euforia trazida pela beleza e a vida dessas imagens fosse compartilhada por todos, para mudarmos essa realidade.

Nagakura lembra que os problemas citados por Krenak já eram vistos por ele nos anos 1990.

— Infelizmente, é algo que não mudou, embora tenha piorado. Naquela época já víamos garimpeiros e os ianomâmis já enfrentavam problemas. Na época não existia a demarcação das terras, mas mesmo hoje, pelos relatos que acompanho, ainda está difícil — compara o fotógrafo. — Eu nunca quis fazer nada exótico, essa não é uma série sobre “indígenas”. Somos todos seres humanos, nascidos em lugares diferentes. Você não precisa ter conhecimento sobre cada um dos povos retratados para ver o lado humano em cada imagem.

Após os anos 1990, Nagakura voltou ao Brasil em outras oportunidades para encontrar Krenak (para a foto que ilustra a capa desta edição, eles posaram diante de um registro de ambos feito em 2004, de volta ao território Krikati). O fotógrafo planeja voltar às aldeias em breve, com um equipamento bem diferente do usado há 30 anos.

— Fotografava com cromo 35mm, com câmera analógica. No processo, não sinto uma grande diferença em usar o digital agora. Você tem mais opções e é um formato mais amigável. Antes, havia muita curiosidade das pessoas em saberem como foram fotografadas, e poder mostrar para elas na hora facilita a comunicação.

O que nos faz humanos?

Publicado em 4 de agosto de 2023

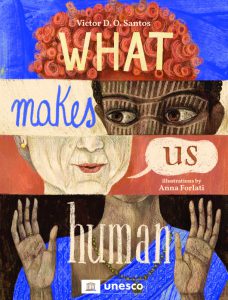

Como parte de seu plano de ação para a Década Internacional das Línguas Indígenas 2022-2032, a UNESCO firmou parceria com editoras excepcionais de todo o mundo para apresentar “O que nos faz humanos”, o livro infantil ilustrado de Victor D. O. Santos e Anna Forlati.

Muitas vezes, os livros infantis marcantes e inovadores devem sua existência à frustração de adultos criativos quando tentam encontrar o livro adequado para presentear seus próprios filhos. Um dos exemplos mais notáveis que rapidamente vem à mente é o de “Der Struwwelpeter” (de 1844, traduzido como “João Felpudo”), do psiquiatra alemão Heinrich Hoffmann. Trata-se de uma coleção aterrorizante e delirante de histórias curtas inventadas de forma engenhosa para ensinar às crianças o que fazer e o que não fazer, ao mesmo tempo em que as estimula a questionar a legitimidade da autoridade dos adultos. É uma combinação de ideias poderosas que o autor criou por falta de melhores opções..

Algo bastante semelhante está na origem de um novo livro de imagens, de cuja produção a UNESCO tem orgulho de ser parceira: “O que nos faz humanos”. Este é um livro que, em 2022, antes de seu lançamento no Brasil, foi selecionado pelo júri especializado da mostra “The Unpublished Picture Book Showcase by dPICTUS“, pelas ilustrações deslumbrantes da artista italiana Anna Forlati e pelo texto contundente do autor e linguista brasileiro Victor D.O. Santos. Além disso, o livro foi selecionado para ser exposto na Feira do Livro Infantil de Bolonha de 2023, “Beauty and the World: The New Nonfiction Picture Book” (A beleza e o mundo: o novo livro ilustrado de não ficção).

Victor and Anna at the Unpublished Picture Book Showcase by dPICTUS stand, Bologna Children’s Book Fair 2022. © Victor Santos

Em um mundo no qual 40% das cerca de 7 mil línguas faladas podem desaparecer na virada do século XXI devido à falta de falantes, Victor Santos, um linguista apaixonado, perguntou-se como poderia transmitir a seus próprios filhos a noção simples, mas poderosa, de que nossa língua está no cerne do que nos define como humanos. Que cada língua, independentemente do número de falantes que possua, é um veículo para a cultura: uma multiplicidade de tradições, crenças e visões de mundo que merecem ser preservadas. Segundo Victor, quanto mais diversidade linguística houver, mais ricos nós seremos como seres humanos. A consciência e o respeito pela diversidade humana, como a UNESCO afirma desde a sua fundação, é a chave para a compreensão mútua.

Leia mais puxando a Rede:

Conheça a página da ilustradora Anna Forlati: http://www.annaforlati.com

E também a página de Victor: https://www.linguacious.net

Seu Facebook: https://www.facebook.com/linguacious/

E uma entrevista com trajetória e ideias: https://languagemuseum.org/interview-with-victor-santos-founder-and-ceo-of-linguacious-llc/

Avanço evangélico ameaça religiões afro em quilombos de Pernambuco

Em matéria da Pública, primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil, Géssica Amorim aborda a religiosidade afro-descendente e o confronto com evangélicos.

Umbandistas resistem à pressão pela conversão em quatro comunidades tradicionais de Betânia (PE), onde há nove igrejas

3 de julho de 2023 – 17:40

Géssica Amorim

Entre as imagens de Santa Luzia, Cosme e Damião, São Jorge, Nossa Senhora da Conceição, Preto Velho, Iemanjá e da Cabocla Jurema, Abel José, 43 anos, sacerdote da Umbanda, acende algumas velas, apanha suas guias de proteção e acomoda o seu chapeu de palha na cabeça. Ele se prepara para atender quatro pessoas de povoados vizinhos, que vieram à sua casa em busca de ajuda espiritual e para tratar de problemas de saúde.

(Siga o link para ler a matéria: https://apublica.org/2023/07/avanco-evangelico-ameaca-religioes-afro-em-quilombos-de-pernambuco/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=betania)