“Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação” em Paris

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2024/E/k/D0J2f6R6qOnm3Cbcc2zQ/image00036.jpeg)

A exposição “Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação”, criada pelo Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, ocupará entre 14 e 26 de março o Hall Ségur, no prédio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris. A exibição estará disponível para visitação ao longo do Conselho Executivo da entidade, com 195 observadores — além de 58 estados-membros participantes. No museu paulistano, a exibição foi vista entre outubro de 2022 e abril de 2023 e recebeu 189 mil visitantes.

Em Nhe’ẽ Porã os visitantes podem conhecer aspectos da língua de povos indígenas brasileiros e suas particularidades como história, memória e atual uso. O titulo da exposição significa “sopro, vida, palavra” e” belo e bom”, em justaposição. A ideia de unir os dois significados, diz o museu, é o de evocar fatores fundamentais para a existência humana.

Duhigô, do povo indígena Tukano – Yé’pá Mahsã, clã Eremiri Hãusiro Parameri do Alto Rio Negro na amazônia brasileira, nascida em São Paulo. Artista, ativista, educadora e comunicadora. Mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília – UnB; pesquisa o direito à memória e à verdade dos povos indígenas; Coordenadora da Rádio Yandê, primeira web-rádio indígena do Brasil – www.radioyande.com. Estuda a cultura, historia e espiritualidade tradicional de seu povo junto à sua família. Reside em Brasília, DF.

Em seu desenvolvimento, a exposição contou com cerca de 50 profissionais indígenas, incluindo a curadora Daiara Tukano, também artista visual. Quando foi inaugurada, em 2022, a exposição marcou, no Brasil, o lançamento da Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032), instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e coordenada pela Unesco em todo o mundo.

— De certa forma, já mirávamos em uma dimensão internacional para a exposição (desde seu lançamento). Claro, naquele momento ainda não estava definido levar a mostra para a sede da Unesco em Paris, o que é algo muito especial honroso para nós — afirma Renata Motta, diretora executiva do Museu da Língua Portuguesa. — E seguimos em desdobramentos, em janeiro deste ano a mesma mostra foi aberta no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Logo mais irá para a Unesco em Paris e depois ainda segue para o Museu de Arte do Rio e, possivelmente em agosto, para o Centro Cultural Vale Maranhão, em São Luís.

Por seu caráter digital, com amplo apelo virtual, a exposição pode estar em diversos desses ambientes de maneira simultânea e adaptada. Em sua estadia na Unesco, o recorte terá foco nas pesquisas realizadas exclusivamente para a exibição. Uma das instalações disponíveis em Paris mostrará árvores desenhadas pela curadora Daiara Tukano, em tecido. A ideia é que essas imagens representem as grandes famílias linguísticas faladas pelos povos indígenas no Brasil. Na instalação, será possível ouvir registros sonoros de línguas das famílias Tupi, Macro-Jê, Pano, Aruak, Karib e Tukano e das línguas isoladas Arutani e Yaathe.

Há ainda exibição de projeções e de uma animação que denuncia o impacto da colonização do país, desde 1500, sobre as línguas originárias. Hoje, mostra a pesquisa feito pelo museu, restam 175 línguas ainda faladas no país.

— É uma exposição muito linda, que para onde ela viaja no Brasil, ela se comunica com acervos locais. Há bastante conteúdo digital em sua totalidade, há muitos QR codes, com conteúdos que podem ser traduzidos e lidos. Terá o DNA do Museu da Língua Portuguesa dentro da Unesco — Roberta Saraiva, diretora técnica do museu.

O colóquio no Collège de France

Em paralelo à programação da Unesco, a passagem da exposição por Paris será associada a um colóquio internacional de Línguas Indígenas da América do Sul a ser realizado em 15 de março, no Collège de France. O encontro, aberto ao público e gratuito, é organizado pelo Museu da Língua Portuguesa, a USP e o Laboratório de Antropologia Social (LAS) do Collège de France, com parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A programação deste dia englobará mesas redondas sobre o tema.

O Museu da Língua Portuguesa fica na Estação da Luz, no centro da cidade de São Paulo, em frente à Pinacoteca do Estado. O museu voltou a funcionar em 2021, após passar quase seis anos fechado por conta de um incêndio que comprometeu amplamente suas instalações. O projeto para a retomada foi elaborado pelo governo do estado de São Paulo e da Fundação Roberto Marinho.

Acesse a matéria na fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2024/03/06/exposicao-criada-pelo-museu-da-lingua-portuguesa-tera-curta-temporada-na-sede-da-unesco-em-paris.ghtml

Saiba mais puxando a rede IPOL:

. A exposição em SP: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/memoria/exposicoes-temporarias/nhee-pora-memoria-e-transformacao/

. Faça o tour virtual pela exposição, passeie pelas salas e painéis, se deslumbre com a visão 360°, conheça o material disponível para downlod: https://nheepora.mlp.org.br/

. Acesse o catálogo digital da exposição. OMuseu da Língua Portuguesa disponibilizou o catálogo digital da exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação, sobre línguas indígenas do Brasil. Entre os conteúdos expostos, estão registros sonoros e audiovisuais produzidos pelo Museu Nacional dos Povos Indígenas de cantos, falas cotidianas e narrativas de indígenas de diferentes etnias, todos com tradução para o português: https://www.gov.br/museudoindio/pt-br/assuntos/noticias/2024/lancado-catalogo-digital-da-exposicao-nhe2019e-pora-sobre-linguas-indigenas-do-brasil

. Daiara Tukano, conheç a artista: https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2023/10/5133479-em-exposicao-daiara-tukano-retrata-um-mundo-em-transformacao.html

. Daiara Tukano e Prêmio PIPA: https://www.premiopipa.com/daiara-tukano/

Futuro da Linguagem em Destaque na Revista Cultura Científica da Fundação Conrado Wessel

Futuro da Linguagem

Esta edição de FCW Cultura Cientifica discute o que é a linguagem, sua importância e seus limites, desafios em pesquisa, como ela tem se modificado e como poderá se transformar no futuro com o avanço das tecnologias digitais. Um avanço que traz otimismo mas também desencadeia discussões em temas como desinformação, identidade, ética e diversidade.

Os entrevistados, professores Alexandre Guimarães Tadeu de Soares, Gilvan Müller de Oliveira, Helena Caseli, Marcelo Buzato e Raquel Freitag, abordam mudanças na linguagem investigadas em áreas e temáticas como sociolinguística, multilinguismo, política, filosofia e computação. Os entrevistados destacam também o impacto da inteligência artificial na comunicação entre humanos e entre humanos e máquinas.

A evolução tecnológica influencia profundamente a linguagem humana e compreender como essas mudanças afetam a forma como nos comunicamos e interagimos é fundamental para entender o futuro da linguagem.

- Acesse a revista neste link: https://www.fcw.org.br/culturacientifica5

- Leia a entrevista com Gilvan Müller de Oliveira, professor da UFSC fala sobre o multilinguismo, um conceito que tem a ver com o exercício da tolerância, da cidadania e do reconhecimento da diversidade, e destaca a importância de políticas que possibilitem a preservação da diversidade linguística em um país com uma das histórias de maior repressão linguística: https://www.fcw.org.br/culturacientifica5/gilvan-m%C3%BCller-de-oliveira

Saiba mais puxando a rede IPOL:

. quem foi Conrado Wessel> https://revistapesquisa.fapesp.br/trajetoria-de-um-inventor/

. Wessel foi um dos pioneiros do cinema no Brasil> https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/3/02/ilustrada/1.html

.

A digitalização do mundo e os seus fantasmas –

.

O processo de desmediatização, próprio do ambiente das redes sociais, encontra, segundo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, impactos sociais e políticos bastante acentuados, sendo uma ameaça para a democracia representativa.

Uma das temáticas mais estudadas pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han é aquela que se volta para as mídias digitais, elemento de comunicação mais utilizado na atualidade. Em sua acepção, elas se comportam no modo de presença, o que equivale a dizer que elas estão dispostas a partir da imediatez, sendo desprovidas de memória. É o universo das informações, que não são passíveis de mediação, dado que há, em suas formas de compartilhamento, uma ação tripla e simultânea: produzir, enviar e receber. Essas ações aparecem, no ambiente do ciberespaço, de maneira tão interligada, que se dirigem à alienação e, consequentemente, à irreflexão. Elas convertem-se, praticamente, em um único ato. Ou melhor: em um ato sem meditação, instantâneo, que acaba tornando-se naturalizado. O contrário disso, que equivaleria a modos possíveis de mediação e de representação, aparece como sintoma de “não transparência e eficiência, como congestionamento de tempo e de informação” (HAN, 2018, p. 35). Han é sabedor, assim como foi Hans Jonas (2017), que a ciência e a tecnologia imprimem mudanças nos modos de existência humana. Tanto das condições externas ao ser quanto na vida e no pensar.

Por isso ele volta-se para os modos de comunicação da atualidade, dado a sua vetorização pelas tecnologias digitais. Assim, passou-se de uma situação, como na época do rádio, em que as pessoas eram destinatárias e receptoras de informações, ao seu avesso, com a popularização da internet, em que elas se portam, ao mesmo tempo, como remetentes e produtoras de informações. O resultado disso seria a maximização das informações. “A mídia digital não oferece apenas uma janela para o assistir passivo, mas também portas através das quais passamos informações produzidas por nós mesmos” (HAN, 2018, p. 36). Um fenômeno é caracterizado por Han como sendo paradoxal: uma sociedade altamente marcada por mídias digitais, como os blogs, o X (antigo Twitter), o Instagram, o Facebook, mas em franco estado desmediatização. Claro que o filósofo sul-coreano não compreende a tecnologia apartada das pessoas, estando em um estado solar absoluto moldando a suas performances de vida. A técnica é compreendida a partir da experiência humana, sendo fato e indicadora das formas de agir (LÉVY, 1999).

A comunicação digital seria, na perspectiva aberta por Han, desmediatizada porque, diferente das antigas mídias disponíveis, como o rádio e a televisão, ela não se volta para um receptor, que necessita, logo, da intermediação. A imagem que constrói do sistema Windows parece significativa para compreendermos o argumento: “Windows são janelas com portas, que se comunicam com outras Windows sem espaços ou instâncias intermediárias. Por meio de Windows não lançamos o olhar apenas a um espaço público, mas sim a outras Windows” (HAN, 2018, 36-37). Isso implicaria na desmediatização, que seria um sintoma da crise da representação. O comunicar algo implica a transmissão de uma representação a ser interpretada. A representação a ser transmitida e interpretada é o veículo da comunicação na concepção original de mídia. O que se percebe, na atualidade, é a emergência da presença e da copresença: através das mídias digitais não há o intermediário representacional a ser transmitido e interpretado, mas a presentificação virtual e a produção de informações sem veículos. Os veículos seriam, justamente, as representações. Como o filósofo aponta: “Hoje, todos querem estar eles mesmos diretamente presentes e apresentar a sua opinião sem intermédios” (HAN, 2018, p. 37).

DESMEDIATIZAÇÃO

Esse processo de desmediatização, próprio do ambiente das redes sociais, encontra, acompanhando a sua reflexão, impactos sociais e políticos bastante acentuados, sendo uma ameaça para a democracia representativa. Os representantes políticos não se portam mais como transmissores de uma comunicação, como um polo gerador de representação a se lançar ao diálogo com a sociedade. As suas posições por meio das mídias digitais, que se portam desmediatizadas, forçam o presente imediato e, logo, imprimem a necessidade, como validação política e social, da transparência e da participação em demasia, até mesmo sufocante, que não abre espaço para um tempo em que seja possível refletir e interpretar algo. “A crescente compulsão por presença que a mídia digital produz ameaça o princípio universal da representação” (HAN, 2018, p. 38). A representação ameaçada pelas mídias digitais traz consigo algo de positivo, sobretudo, se for assinalado a sua disposição de abertura como filtro, que não seria outra coisa do que a possibilidade de abrir margem para a interpretação e para a instituição de sentidos.

Essa produção de presença efêmera emerge partir do/no presente imediato, privando as condições para a interpretação, para a assimilação da linguagem, que é algo que gera duração, que gera meditação e que gera, até mesmo, formação em âmbito social e político, dado que oferece a abertura para os contrassensos e para as divergências. Essa pressão por presença instituída pelas mídias digitais leva aos enxames digitais, dado que a linguagem, intérprete e criadora do mundo humano, tende a ser deixada em um plano secundário, pois o estabelecimento dos sentidos é amplamente interditado.

IMPACTOS NA POLÍTICA

No que tange aos impactos das mídias sociais no âmbito político, um fenômeno que Byung-Chul Han compreende como danoso à democracia representativa, o que se percebe é a corrosão do eixo dialógico, logo comunicacional, pela presença, que impossibilita a dialética entre remetente e destinatário mediada pela representação. Não raro, a forma de apresentação política nas mídias digitais opera-se através da lógica: “Eu sou meu eleitorado”. Essa disposição, resultado do processo de desmediatização, torna qualquer plataforma política obsoleta, levando até mesmo ao seu fim. Não haveria mais condições estratégicas antecipadoras, um vislumbrar político voltado ao futuro, onde aquelas plataformas poderiam, então, ser postas em modo de ação social. A temporalidade política, em se tratando de um universo social enredado às mídias digitais, é o do presente de curto fôlego. Essa situação, derivada da desmediatização, impede planejamentos lentos e meditados, capazes de se orientar pela duração e atingir um prazo mais estendido. Os projetos políticos e sociais careceriam na atualidade, segundo a sua sinalização, de amadurecimento e de reflexão. Tudo seria, nesse sentido, orientado pelo tempo imediato da presença, que impediria a emergência da duração, dado que envolta ao tempo efêmero.

A presença, que aparece ao nível da imediatez, possui um tempo curto e fugaz, algo que destitui, assim, o poder de comunicação política, forçando que tudo seja posto ao nível “imediatamente público”, o que invoca outro problema: demanda desmedida por transparência. Isso ocorre não em outro lugar do que nas próprias mídias sociais. Estamos diante de um fenômeno que impediria, conforme argumenta o filósofo sul-coreano, o estabelecimento, por exemplo, do valor político da confiabilidade, que se daria, justamente, através daquela dialética entre remetente e destinatário, algo só possível pela mediação representativa, que é passível de recepção e, portanto, de interpretação, o que torna possível a instituição de sentidos. Esta é a sua sinalização do tempo subjacente à comunicação através das mídias digitais e, especificamente, em se tratando de impacto político: “A transparência é dominada pela presença e pelo presente” (HAN, 2018, p. 40).

Sob os horizontes da transparência não haveria espaço para formas de pensar e de agir divergentes, desviantes ou não naturalizados, resultando em uma nova forma de massificação. Mais uma vez a questão do tempo é apresentada, pois a quebra do pacto de confiabilidade entre emissor e receptor interditaria a ponderação, o duvidar, o questionar, que são possíveis pela representação enquanto linguagem que comunica. A política, sob o império da presença imediatista e da transparência, lança-se, pois, ao senso comum.

As informações, tomadas como presenças, estão no presente imediato e somem rápido. Neste, não haveria condições de duração, algo fundamental em termos de um processo que abarca a diferença. O que se tem é a atomização. Disso, um sentimento de desordem do tempo. A presença aparece e desaparece. A presença não dura. Paradoxalmente, o que se produz mais, atualmente, são presenças. É um sintoma de uma sociedade de informações. Isso leva a um alto grau de imobilização, mesmo que a sensação seja a da aceleração sem precedentes. O presente é experienciado sem duração. Ele é apenas percebido, o que impossibilita qualquer forma de oferecer sentido às coisas.

FANTASMAS

O problema da desmediatização pode ser aprofundado através de um breve histórico da comunicação. Por exemplo, a carta, e Byung-Chul Han faz um interessante diálogo sobre isso com Kafka, apareceria como um meio de comunicação inumado ou fantasmagórico. “Beijos escritos não chegam à sua destinação. No meio do caminho eles são presos e esvaziados por fantasmas” (HAN, 2019, p. 40). Essa seria uma constante na comunicação postal. Há a perda do contato pessoal: da carta, passando pelo correio, pelo telefone, pela telegrafia, até os nossos tempos de internet, smartphone, e-mail, Twitter, o Facebook ou o Google Glass. Todos esses modos de comunicação estariam destituídos de “intercursos naturais”. As mídias sociais seriam produtoras incontroláveis de inumanos e de fantasmas. Esse modo de comunicação priva o contato humano, a troca espontânea e o afeto sentido, inclusive, pelo corpo. Isso é potencializado pela chamada internet das coisas, que retiraria o caráter enunciativo ainda existente na antiga comunicação postal.

O novo paradigma desmediatizado, para além de fortalecer o caráter já “inumano” da comunicacional postal, aparece, agora, sob a égide das chamadas não-coisas, próprias do funcionamento maquínico da internet, criando novos e cada vez mais frequentes inumanos ou fantasmas. Isso em decorrência da dimensão comunicacional de caráter automático entre as coisas, que não mais necessitam da ação humana. São inumanos produzindo não-coisas, ou novos inumanos. Eles são impulsionados pelas informações, que, em si, estão sem ancoragem no mundo. O fenômeno se acentua com a viralização: um verdadeiro alimento para a pós-verdade, dado que o seu contágio pelas malhas digitais se expressa por meio de afetos e de emoções. Esse fenômeno é característico de um mundo pós-factual e pós-interpretativo. A viralização pressupõe “nenhuma leitura, que se deixa acelerar apenas de maneira limitada. Uma informação ou um conteúdo, mesmo com significância muito pequena, se espalha rapidamente na internet como uma epidemia ou pandemia” (HAN, 2018, p. 99). A comunicação escrita é incapaz de se aproximar desse grau de aceleração. Algo que não parece estar, desse modo, de acordo com a disseminação pulverizada de informações guiadas pela transparência e pela topologia digital, que se apresenta a partir de espaços planos, lisos e abertos, passíveis de tornarem-se virais.

Algo diferente dos espaços do mundo. Não há, ali, o terreno acidental como o da terra, que leva a um modo de ação humana pautada pelos desvios, pelas mudanças de trajetória, pelos caminhos tortuosos ou sinuosos. Até pelo segredo. Este não tem nada a ver com a indisponibilidade para a verdade, estando ligado à intimidade. Ele é a antípoda do fantasmagórico, do inumano, das não-coisas. Os fantasmas precisam ser percebidos e vistos. Por isso o seu barulho, assim como as informações no ambiente digital. Eles são efêmeros, desaparecem muito rápido, assim como o frenético mundo da infocracia. Não há duração em suas aparições. Informações não são podem, no limite, ser contempladas.

Aqui entra, novamente, em cena o fenômeno da desmediatização. Não há mais representação. As representações comunicam algo, abrindo espaço para a interpretação. Elas são condições mesmo para o estabelecimento da divergência e para uma democracia sã. Enquanto presença, ou fantasmagoria, o que se tem são aparições que estão no tempo do instantâneo. A sensação de aceleração atual do tempo é decorrente da fantasmagoria da presença, ou das informações que não oferecem condição de conclusão de assunto algum. Não é incomum hoje em dia aquele sentimento de que o tempo se foi logo após um período nas redes sociais e no smartphone. Isso é derivado do império do tempo da presença, da incorporação do imediatismo. São páginas e páginas de notícias encerradas sem que se conclua nada. Isso imprime uma tentativa vã de encurtar os pontos, de ligar as notícias, de poder estabelecer e instituir um sentido para algo. Não é o tempo que está acelerado em si. O que há é a necessidade frenética de encurtar esses pontos temporais, que não são mais do que informações, que nada mais são do que presenças fugazes ou fantasmas, que assim como aparecem somem, não antes sem manifestarem barulho.

IMAGENS

O universo das imagens também está presente na superfície transparente das mídias sociais. É o lugar das imagens não mais como reproduções, mas, igualmente, como modelos. Isso não é difícil de ser percebido: as imagens são tratadas em aplicativos que produzem melhoramentos. As imagens recebem toda forma de filtro. Elas se tornam um novo lugar de refúgio, pensando em sua condição como modelo. Elas devem ser mais vivas que a própria reprodução. Elas não retratam algo. Muito pelo contrário: elas são pura subjetividade, inclusive, por isso se apresentam como modelo. “A mídia digital realiza uma inversão icônica, que faz com que as imagens pareçam mais vivas, mais bonitas e melhores do que a realidade deficiente percebida” (HAN, 2018, p. 53). Esse fenômeno retira, conforme argumenta Byung-Chul Han, o caráter icônico das imagens, posto que elas passam por um movimento de “otimização da realidade”. Paradoxalmente, em um universo cercado e enredado por imagens técnicas, o que se percebe é um movimento de iconoclastia. Algo que tem a ver com a própria dinâmica do consumismo capitalista, que necessita de imagens-modelo. Como são produzidas, e esmeradamente tratadas por aplicativos, perde-se a sua dimensão semântica e a sua poética, que seriam justamente os elementos que ofereceriam as condições de uma imagem como representação da realidade. Há um processo, dessa maneira, a desfactização das imagens.

Byung-Chul Han se vale de um exemplo de um distúrbio psíquico bastante contemporâneo, qual seja, a chamada Síndrome de Paris. Em geral, esse distúrbio afetaria turistas japoneses. Vários sintomas são relatados: da desrealização até a somatização em forma de tonturas. Eles são motivados em razão do grande descompasso entre as imagens modelos, e altamente idealizadas, que possuíam o confronto com a realidade. Daí a compulsão oriental, uma espécie de defesa do inconsciente, por fotos durante as viagens.

Há um descompasso entre a realidade e as imagens-modelo, que seguem os ditames do universo do imaginário, por mais que se pretendam realistas ou hiper-realistas (BAUDRILLARD, 1991). A mídia digital oblitera a realidade ainda mais que as imagens analógicas. Elas são prefiguradas pela lógica do consumo, pelo imaginário que fomenta as formas subjetivadas do capitalismo neoliberal. Elas funcionam como elementos de proteção e de fuga. As pessoas passam a ser condicionadas pelas imagens-modelo criadas. Mas longe disso proporcionar algum modo de autenticidade, algum modo de invenção criativa de si, o que se tem é o enredamento nos modos de internalização do consumo. A realidade torna-se incompleta e imperfeita. Algo que não combina com um produto a ser consumido. Por serem imagens-modelo, distantes do mundo da vida, as pessoas tenderiam, então, a se identificarem com elas. Mas essas imagens digitais seriam, para Han e Jean Baudrillard, autoimagens distorcidas de si. A consciência acerca das imperfeições do real, consequentemente, seria o vislumbre das próprias imperfeições de si. Isso leva a compulsão da produção de imagens otimizadas de si. Seria a junção entre a reiterada negação de si e a máxima do consumo, instala na produção das imagens-modelo. Assim colocado, esse problema leva ao âmbito da desfactização, que seria a negação da realidade existente, dos fatos postos no mundo da vida ou da partilha do sensível, como aqueles que informam a corporeidade, a temporalidade e a própria morte.

A desfactização leva à compulsão pela produção de imagens-modelos, que antes de serem formas de afirmação apresentam-se como uma evasão da realidade. Uma tentativa maníaca pela perfeição, que não está disponível na realidade dos fatos, mas apenas presente junto aos horizontes do consumo. As imagens-modelo são perenes, pois projetadas para o consumo. O que há é a pouca duração delas, que devem ser constantemente otimizadas, tal como uma mercadoria. As imagens-modelo não possuem tempo, habitando o presente imediato. Sua otimização, ou reprodução massificada, impede que o tempo se desenvolva – ele congela. A imagem digital apaga a temporalidade: nela não há nascimento, envelhecimento e morte. Elas movem-se pelo presente permanente. A compulsão pela reprodução das imagens-modelo, que aparentemente evidenciaria um processo acelerado, na verdade impede qualquer saída do presente. O que há é o apressamento por novos presentes, por novas imagens otimizadas, sendo, na contemporaneidade, o lugar de refúgio das pessoas, que se tornam inseguras com as suas imagens em versões passadas e, mais ainda, em suas versões futuras, que implicaria o envelhecimento. É o império do presente, sendo as novidades um motor que se acelera sem sair do lugar. É, também, o âmbito da presença, que demanda novas imagens-modelo freneticamente. Como a presença é efêmera, logo, deve ser produzida incessantemente para que haja um inautêntico sentimento de duração no refúgio do presente. A lógica do consumo não aceita produtos envelhecidos. Há, apenas, excesso de positivação: “A imagem digital não floresce ou reluz, pois, a negatividade do murchar está inscrita no florescer e a negatividade da sombra, no brilho” (HAN, 2018, p. 58).

Informações e imagens-modelo em excesso não oportunizam o estabelecimento e a instituição de sentidos. O tempo torna-se desorientado. A presença constante, e efêmera, impede a interpretação, impossibilitando as pessoas de discernir. A não duração informativa e imagética leva ao perecimento do pensamento. Não se estabelece, nessa situação, nenhum modo de verdade (mesmo que provisório) aberto às ressignificações. A presença domina e os fantasmas estão por toda a parte. A informação passa a desinformar, torna-se irracional e voltada ao pathos. A comunicação passa a não comunicar, pois a representação é trocada pela produção de presença, deixando, dessa maneira, de apresentar-se passível de interpretação, ficando ao nível da adição e da acumulação.

Piero Detoni é pós-doutorando em História na UFRRJ com bolsa Faperj Nota 10.

Referências

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulação. Lisboa: Relógio D’Água, 1991.

HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas sobre o digital. Petrópolis: Vozes, 2018.

JONAS, Hans. Ensaios filosóficos: da crença antiga ao homem tecnológico. Trad. Wendell Evangelista Soares Lopes. São Paulo: Paullus, 2017.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

Leia mais sobre o tema:

Faça a leitura diretamente na fonte: https://diplomatique.org.br/digitalizacao-do-mundo-seus-fantasmas/

Saiba mais puxando a rede IPOL:

. Conheça Byung-Chul Han, filósofo e ensaísta sul-coreano, professor da Universidade de Artes de Berlim. Ele estudou Filosofia na Universidade de Friburgo e Literatura Alemã e Teologia na Universidade de Munique. Em 1994, doutorou-se em Friburgo com uma tese sobre Martin Heidegger. Atualmente, é professor de Filosofia e Estudos Culturais na Universidade de Berlim e autor de uma dezena de ensaios de críticas à sociedade do trabalho e à tecnologia.

O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

O acadêmico brasileiro Gilvan Muller de Oliveira foi selecionado para compor o seleto Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital.

A criação desse Grupo de Reflexão decorre de uma solicitação feita em junho de 2023 pela Conferência das Partes da Convenção de 2005 em sua nona sessão, que reconheceu a urgência e a necessidade de realizar uma reflexão aprofundada sobre a implementação da Convenção no ambiente digital.

Uma maior diversidade cultural no ambiente digital está diretamente relacionada ao aprimoramento de tecnologias e modos de governança que fortaleçam o multilinguismo no cyber-espaço. É justamente essa relação entre língua, cultura e tecnologia que deverá orientar as discussões do Grupo de Trabalho da UNESCO.

Gilvan Muller de Oliveira é Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestre em Linguística Teórica, Filosofia e História pela Universidade de Konstanz, na Alemanha e doutor em Linguística pela UNICAMP. Fundou e coordenou o IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística entre 2002 e 2010), foi Diretor Executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, de 2010 a 2014, e hoje coordena a Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo que integra 31 universidades em 17 países, dedicada à pesquisa de diferentes facetas do multilinguismo, incluindo as políticas linguísticas para a ciência e a educação superior.

Link: https://www.instagram.com/p/C175fBmsn_G/?igsh=MWsxYmZlcXk0N3RtYg==

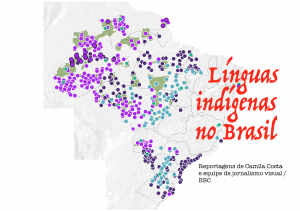

Especial Línguas indígenas no Brasil – BBC

Quantas são as línguas indígenas do Brasil, onde são faladas e o que as ameaça? (1º parte)

O território brasileiro abriga hoje apenas 20% das estimadas 1.175 línguas que tinha em 1500, quando chegaram os europeus. E, ao contrário de outros países da região, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma de suas línguas indígenas em âmbito nacional.

O Censo 2010 contabilizou 274 línguas indígenas atualmente no Brasil (os números do Censo 2022 ainda não foram divulgados). Mas linguistas ligados às principais instituições do país, como o Museu Emílio Goeldi, no Pará, e o Museu do Índio, no Rio de Janeiro, falam em 160 a 180. Se considerarmos dialetos — variações de uma mesma língua que podem ser compreendidas mutuamente — chega-se a 218.

Por que ainda não sabemos exatamente o número de línguas faladas pelos povos nativos brasileiros?

A resposta é mais simples – e também mais complicada – do que parece. O problema está em como a pergunta é feita, ou melhor, em que critérios são considerados na hora de definir o que é uma língua e nomeá-la. (Siga o link na imagem abaixo)

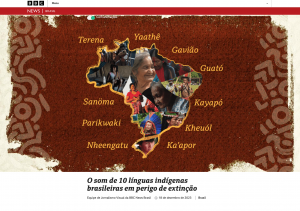

O som de 10 línguas indígenas brasileiras em perigo de extinção (2º parte)

O território brasileiro abriga hoje apenas 20% das estimadas 1.175 línguas que tinha em 1500, quando chegaram os europeus. E, ao contrário de outros países da região, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma de suas línguas indígenas em âmbito nacional.

Ainda assim, o Brasil é considerado um dos 10 países com o maior número de línguas no mundo e um dos que possuem maior diversidade linguística – ou seja, grande quantidade de famílias diferentes e de línguas isoladas.

Para dar uma ideia da diversidade linguística e cultural do país, a BBC News Brasil fez uma seleção com a ajuda de especialistas indígenas e não indígenas.

O resultado é este especial, no qual mostramos 10 das línguas indígenas faladas hoje no Brasil, de diferentes famílias e em distintas situações de preservação. (Siga o link na imagem abaixo)

Saiba mais puxando a rede IPOL

. Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação

Entre 12/10/2022 e 23/04/2023, o Museu da Língua Portuguesa apresentou a exposição Nhe’ẽ Porã: Memória e Transformação propondo ao público uma imersão em uma floresta cujas árvores representam dezenas de famílias linguísticas às quais pertencem as línguas faladas hoje pelos povos indígenas no Brasil – cada uma veicula formas diversas de expressar e compreender a existência humana. A exposição mostrou também outros pontos de vista sobre os territórios materiais e imateriais, histórias, memórias e identidades desses povos, trazendo à tona suas trajetórias de luta e resistência, assim como os cantos e encantos de suas culturas milenares.

. Site do Museu: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/memoria/exposicoes-temporarias/nhee-pora-memoria-e-transformacao/

. Faça aqui uma visita virtual: https://nheepora.mlp.org.br

. Assista uma entrevista https://www.youtube.com/watch?v=VV7m3e8aVSE

.

Iphan sedia oficina sobre Diversidade Linguística Indígena

Evento, restrito a técnicos do Instituto, do MPI e do MinC, acontece nesta segunda-feira (18/12)

A Década Internacional das Línguas Indígenas e a salvaguarda destas línguas são tema de oficina de trabalho organizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), nesta segunda-feira (18), no auditório do Instituto. O evento conta com a participação da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC) e do Departamento de Línguas e Memórias indígenas do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e é restrito ao Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan e convidados. O objetivo é apresentar os instrumentos e ações de cada pasta que se relacionamao tema e planejar ações conjuntas para fortalecer e preservar as línguas indígenas.

As línguas indígenas têm enfrentado ameaças de toda natureza ao redor do mundo. Atenta a esse cenário, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) proclamou o Decênio 2022-2032 como Década Internacional das Línguas Indígenas (DILI), instituindo um Grupo de Trabalho (GT) Mundial sobre o tema. No Brasil, foi instituído um GT Nacional composto por indígenas e não indígenas que, juntos, vêm pensando e discutindo ações a serem implementadas ao longo da década.

Segundo dados da própria Unesco, estima-se que entre um terço e metade das línguas ainda faladas no mundo estarão extintas até o ano de 2050. Cerca de 90% delas desaparecerão até o final deste século. Boa parte destas línguas em risco de desaparecimento são línguas indígenas. Essa realidade em nível mundial se confirma em termos nacionais. De acordo com o Censo IBGE/2010, existem mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Estima-se que 43% destas línguas são faladas por populações de até 500 falantes; 32% por populações de até 100 falantes somente; 10% por populações de 500 a 1000 indivíduos e, por fim, apenas 15% dessas línguas são faladas por populações com mais de mil indivíduos. Estes dados evidenciam a vulnerabilidade da diversidade linguística indígena no Brasil, que se caracteriza pela considerável quantidade de línguas em números absolutos, porém com pequeno número relativo de falantes por língua.

“A perda de línguas significa a perda de conhecimentos, ciências, formas de pensar e compreender o mundo. Ameaças à diversidade linguística impactam diretamente as tradições culturais e a transmissão de saberes dos povos indígenas. Nesse sentido, é fundamental que, ao se pensar ações voltadas às culturas indígenas, a dimensão linguística seja necessariamente incluída”, afirma Thaís Werneck, Coordenadora de Diversidade Linguística do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan.

Um olhar para a pluralidade do país

O Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL), instituído pelo Decreto nº 7.387/2010 e gerido pelo Iphan, é um instrumento voltado para o reconhecimento da diversidade linguística brasileira como patrimônio cultural, tendo como foco principal a produção de conhecimento sobre as línguas por meio da identificação, documentação e promoção de ações de apoio e fomento.

O reconhecimento das línguas enquanto referencial de identidade para os diversos grupos formadores da sociedade brasileira é uma das ações de valorização previstas e se dá pela emissão do título de Referência Cultural Brasileira pelo Ministério da Cultura, após a inclusão das línguas no INDL.Atualmente, sete línguas receberam o título de Referência Cultural Brasileira: as línguas indígenas Asurini, Guarani M’bya, Nahukuá, Matipu, Kuikuro e Kalapalo e a língua de imigração Talian, formada a partir do contato de distintas línguas originárias da região do Vêneto, na Itália, vindas para o Brasil com os imigrantes a partir de meados do século XIX. Há a expectativa de que em breve se inclua no INDL mais 22 línguas já inventariadas (dentre línguas indígenas, de sinais, de imigração e afro-brasileiras). A partir de 2024 serão executados mais nove projetos de inventários sociolinguísticos, selecionados pelo Edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) em 2023.

Após extinção, no ano de 2022, da área que cuidava especificamente do INDL, a atual gestão do Iphan adotou mudanças internas para concentrar mais recursos e atenção à pauta da Diversidade Linguística, reconhecendo a sua importância entre as políticas do patrimônio imaterial. O novo Regimento Interno do Instituto, publicado no último dia 13/12, estabelece a criação da Coordenação de Diversidade Linguística (CODIL).

“A recriação, no Iphan, de uma estrutura voltada à valorização e reconhecimento da diversidade linguística brasileira tem dupla dimensão. Primeiro, uma dimensão técnica, que reconhece a necessidade de dedicar esforços institucionais para um tema de altíssima relevância no âmbito das políticas de patrimônio cultural. Em segundo lugar, uma dimensão política, no sentido de que o estabelecimento de uma Coordenação de Diversidade Linguística sinaliza a priorização que o Iphan e o Ministério da Cultura darão a ações de salvaguarda de línguas que são entendidas como referências culturais por suas comunidades linguísticas”, afirma Deyvesson Gusmão, Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan.

Leia a matéria na fonte para outros assuntos do IPHAN

. Veja aqui matéria sobre o novo regimento interno

Reorganização

Norma promove valorização dos servidores do quadro e integração de ações de preservação do Patrimônio Cultural

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (13/12) o novo Regimento Interno do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A publicação é um importante marco da nova fase do Instituto, com a reorganização de sua estrutura para se adaptar melhor às atribuições do órgão. O novo arranjo inclui aumento de funções comissionadas, a ampliação da participação dos servidores e superintendências nas decisões técnicas e administrativas, além dacriação de um departamento específico que vai articular e alinhar os esforços de áreas-chave do Iphan na implantação de açõesestratégicas de promoção e proteção do Patrimônio Cultural.

https://www.gov.br/iphan/pt-br/assuntos/noticias/novo-regimento-interno-do-iphan-ja-foi-publicado

. Conheça aqui a PORTARIA Nº IPHAN Nº 141 , DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 na íntegra.