Entrevistas Dia dos Povos Indígenas 2024

.

Acesse as entrevistas com a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara; Eliane Potiguara, primeira indígena a publicar um livro no país; Joenia Wapichana, presidente da FUNAI: o escritor Daniel Munduruku e Rosa Colman, demógrafa.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/tags/entrevistas-dia-dos-povos-indigenas-2024

DIVERSIDADE DE EXPRESSÕES CULTURAIS NA ERA DIGITAL

Publicação de 2016 da USP e Universidade de Rouen trata o tema da diversidade das expressões culturais na era digital e visa organizar e articular as contribuições escritas e vídeos selecionados para serem explorados da melhor maneira possível para o progresso da reflexão sobre o tema.

Esta é uma das obras que dialoga com o Grupo de Reflexão da UNESCO sobre a Diversidade de Expressões Culturais no Ambiente Digital no qual o Prof. Gilvan M. de Oliveira, fundador do IPOL, ingressou agora em 2024.

Fruto da cooperação de Lilian Richieri Hanania (CEST / Universidade de São Paulo (USP), Brasil) e Anne-Thida Norodom (ver minibiografia) (CUREJ / Universidade de Rouen, França), a obra “DIVERSIDADE DE EXPRESSÕES CULTURAIS NA ERA DIGITAL” visa contribuir para a compreensão do tema da diversidade das expressões culturais na era digital e para a reflexão sobre as medidas e políticas mais apropriadas para responder aos desafios e oportunidades relativos a esse tema.

Ela reúne estudos teóricos, documentos de opinião, estudos de casos e testemunhos de projetos e iniciativas práticas que, fundados em disciplinas diversas (direito, economia, ciências políticas e sociais, jornalismo, tecnologias da informação, engenharia)5, demostram como as novas tecnologias podem ser usadas para proteger e promover a diversidade das expressões culturais. Obra multidisciplinar trilíngue (francês, inglês e português), ela tem também como objetivo o de contribuir para a diversidade linguística online.

Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST)

e aqui os anexos…

https://www.teseopress.com/diversidadedeexpressoesculturaisnaeradigital/part/docs/

Saiba mais puxando a rede IPOL

. O que significa “diversidade de expressões culturais dentro do reino digital” Segundo Lilian Richieri Hanania ( http://www.cest.poli.usp.br/pt/interviews-lilian-richieri-hanania/lilian-2/)

A expressão “diversidade de expressões culturais”, conforme foi empregada na Convenção da UNESCO de 2005 sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (CDEC), refere-se a um aspecto específico da diversidade cultural: a diversidade de oferta de conteúdo cultural em todos os níveis da cadeia de valores artística (criação, produção, difusão, distribuição e acesso). Ela implica em permitir trocas ricas e equilibradas de bens e serviços culturais vindos de várias origens – não importando quais tecnologias foram usadas para fornecê-las – nos níveis local, nacional, regional e internacional. Alcançar a diversidade de expressões culturais no reino digital significa, portanto, que o conteúdo cultural digital criado, produzido, disponibilizado e efetivamente acessado pelos consumidores é culturalmente diverso.

“Garantir a diversidade de expressões culturais, seja em um ambiente digital ou não, requer um engajamento ativo dos Estados e da sociedade civil.”

Doutora Lilian Richieri Hanania é advogada e doutora em Direito Internacional pela Universidade Paris 1 – Panthéon-Sorbonne e pesquisadora do CEST. Na entrevista, ela aborda o contexto e a importância de promoção da diversidade das expressões culturais online.

A entrevista (somente em inglês) foi originalmente publicada em «Kulturelle Vielfalt Online. Im Spannungsfeld zwischen UNESCO, TTIP und Netzgiganten – Interview mit Lilian Richeri Hanania » (Cultural Diversity Online. Between UNESCO, TTIP and net giants – an interview with Lilian Richeri Hanania), in Österreichische UNESCO-Kommission, Jahrbuch 2015/Annual Report 2015, Agnes & Ketterl GmbH, Mauerbach/Vienna, ISBN: 978-3-902379-03-0.

. Assista também a entrevista gravada em junho de 2023: https://www.youtube.com/watch?v=oZag5NHtHL8

Entrevista com o Lilian Richieri Hanania, sobre cultura digital internacional, por Vera Queiroz

Outras publicações:

. Diversidade Cultural. Políticas, Visibilidades Midiáticas e Redes – Coleção Cult.

É objetivo deste livro: reunir e difundir abordagens diversas sobre a questão da diversidade cultural, como fruto do trabalho de vários pesquisadores e seus grupos de pesquisa. Esta coletânea reúne 12 artigos acadêmicos de pesquisadores, a maioria brasileira, mas também da Espanha e dos Estados Unidos. Por meio das reflexões destes autores, que perpassam aspectos de mídia, audiovisual, redes, tecnologias, patrimônio e políticas públicas, obtemos um escopo da diversidade cultural em diversos âmbitos.

. UNESCO Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 2005

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150224

Um panorama multidisciplinar sobre a expansão do povo de língua tupi

O pesquisador Fabricio Ferraz Gerardi, https://twitter.com/fabricioicirbaf. Citado na postagem, Idiomas do tupi-guarani avançaram pela América do Sul em escala épica, link http://ipol.org.br/idiomas-do-tupi-guarani-avancaram-pela-america-do-sul-em-escala-epica/ repostou mensagem de outra pesquisadora da área, Tábita Hünemeier (twitter: @hunemeier_t) : “Check out our review of the complex dynamics surrounding the Tupi expansion, one of the greatest demographic movements in the late Holocene of America and arguably one of the least studied / Confira nossa análise da complexa dinâmica em torno da expansão Tupi, um dos maiores movimentos demográficos do final do Holoceno da América e, sem dúvida, um dos menos estudados.”

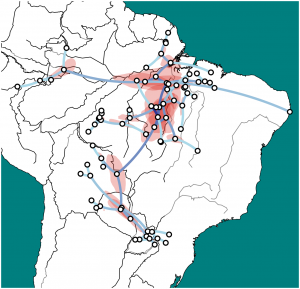

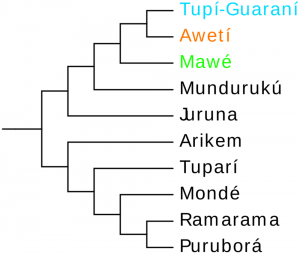

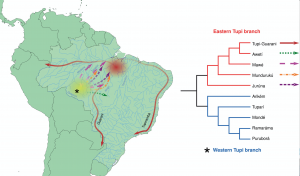

Expansão das subfamílias linguísticas Tupi. As áreas sombreadas em amarelo e vermelho, entre os rios Madeira e Guaporé, e os rios Xingu e Tocantins, representam os hipotéticos centros de origem dos Tupi e Tupi-Guarani, respectivamente.

Veja o resumo:

Um panorama multidisciplinar sobre a expansão do povo de língua tupi

A diversidade cultural e biológica dos grupos indígenas sul-americanos representa extremos da variabilidade humana, exibindo uma das maiores diversidades linguísticas, juntamente com uma variação genética intrapopulacional notavelmente baixa e uma diferenciação genética interpopulacional extremamente alta. Além disso, esta região assistiu a alguns dos acontecimentos demográficos mais dramáticos da história da humanidade, desencadeados pela colonização europeia das Américas. Como resultado deste processo, a distribuição das populações indígenas foi radicalmente alterada. Nesta revisão nos concentramos nos Tupi, a maior e mais difundida família linguística no leste da América do Sul. Acredita-se que os Tupi tenham se originado no sudoeste da Amazônia, de onde algumas de suas subfamílias se expandiram para outras partes da Amazônia e, no caso dos Tupi-Guarani, para além de suas fronteiras. Evidências recentes da arqueologia, linguística e genética alinham-se com o modelo de Expansão Tupi de José Brochado. Ele propôs que o desenvolvimento gradual dos sistemas agrícolas na Amazônia resultou no crescimento populacional e, eventualmente, na expansão territorial. Este modelo também suporta ramos separados da Expansão Tupi: Tupinambá (costa atlântica) e Guarani (sul e centro-oeste do Brasil). Embora sejam o grupo mais populoso da costa atlântica do Brasil, que foi o mais afetado pela colonização europeia, os Tupi ainda representam cerca de 20% da população indígena total do país. Finalmente, apesar de sua importância e de mais de um século de pesquisas sobre os Tupi e sua história de expansão, muitas questões-chave permanecem sem resposta, as quais tentamos resumir e explorar aqui.(tradução Google)

Acesse o artigo em https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.24876 em The Wiley Network

Idiomas do tupi-guarani avançaram pela América do Sul em escala épica

Site Acessa.com

SÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) – Os idiomas da família linguística tupi-guarani, que se expandiram pela América do Sul numa escala épica antes da chegada dos europeus, provavelmente surgiram há cerca de 2.500 anos, na região onde hoje fica Santarém, no Pará. A estimativa vem de um novo estudo sobre a “genealogia” dessas línguas, que mapeou seu avanço no tempo e no espaço e o parentesco entre elas.

Diferentemente do que muita gente pensa, o termo “tupi-guarani” não designa um único idioma, mas um grupo que engloba cerca de 40 línguas ainda faladas hoje e pelo menos mais uma dezena de idiomas extintos. Antes da invasão europeia, falantes dessas línguas tinham se expandido num raio de 4.000 km dentro da América do Sul.

Essas comunidades podiam ser encontradas da foz do rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina, até a atual Guiana Francesa. Segundo Gerardi, de modo geral, a semelhança entre os idiomas da família, apesar dessa distribuição geográfica tão ampla, era comparável à que existe entre os idiomas da família românica (o que inclui o português e seus “primos” –espanhol, italiano, francês, romeno e várias outras línguas com menos falantes).

“Você percebe que muitos aspectos da origem comum se mantiveram em diversas línguas que estão separadas há muito tempo. Há relatos sobre uma etnia do Maranhão que conseguia entender em parte o que falavam indígenas da fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, por exemplo”, diz ele.

Apesar desse relativo conservadorismo, é inevitável que, com o passar dos séculos, as línguas descendentes de um ancestral comum comecem a divergir. Em parte, isso acontece pelo contato com idiomas de outras famílias linguísticas.

“No processo de expansão, isso certamente aconteceu com frequência, porque cada vez mais a gente tem percebido que não existiam vazios de população no Brasil antes da chegada dos europeus. Ou seja, por onde passaram, os falantes da família tupi-guarani foram encontrando outros indígenas”, afirma o pesquisador. Assim, ocorrem empréstimos –como “futebol”, palavra de origem inglesa, no nosso idioma.

Há vários outros processos de mudança linguística, como as transformações do som das palavras ao longo do tempo. É por isso que hoje dizemos “eu” e os espanhóis, “yo” — e não “ego”, como os antigos romanos.

Esse último detalhe é a chave da metodologia utilizada pelos pesquisadores. Eles montaram uma grande lista com centenas de possíveis cognatos, isto é, palavras que, apesar dessas mutações de som, muito provavelmente descendem de uma mesma palavra ancestral comum na origem da família tupi-guarani. O processo de sobrevivência ou desaparecimento desses cognatos ao longo das diferentes línguas da família é usado para tentar inferir a árvore genealógica da família como um todo.

Por exemplo, a palavra para “morcego” em tupinambá (também conhecido como tupi antigo) é “anira”; em wayampi, “anila”. Mas em guarani o termo é “mopi”; em kaiowá, “mbopiri” –o que indica uma “mutação”, semelhante à do DNA, na divergência entre o ancestral dos dois pares de línguas.

Após testar várias possibilidades, os pesquisadores acabaram optando por montar a árvore genealógica dos idiomas do grupo usando o que se costuma chamar de “relógio relaxado” –uma espécie de “tique-taque” que mede a taxa de transformações das línguas ao longo do tempo.

Mais uma vez, trata-se de uma ideia emprestada da biologia evolutiva. O “relógio relaxado” considera que os diferentes ramos da árvore podem evoluir em ritmos muito diferentes, explica Tiago Tresoldi, coautor do estudo ligado à Universidade de Uppsala (Suécia). “É a expressão de uma família que teve uma rapidíssima expansão em alguns ramos, mas que ainda é relativamente muito jovem e menos diferenciada”, diz ele.

A análise produziu uma árvore com três grandes subdivisões e um processo de expansão que só decola mesmo séculos depois da origem da família, a partir de 1.700 anos atrás. O aparente berço do grupo, entre os cursos altos dos rios Tapajós e Xingu e perto de Santarém, é interessante porque a região acabaria sendo palco da formação de grandes aldeias e estilos requintados de arte em cerâmica séculos depois. As coisas estariam ligadas de alguma forma?

Segundo Gerardi, ainda é cedo para dizer o que exatamente estaria acontecendo ali para impulsionar a expansão tupi-guarani, mas já se sabe que a região abrigava uma confluência de diferentes povos com papel importante na pré-história amazônica. Uma hipótese é que os membros da família linguística tenham combinado a criação de um pacote agrícola ideal para o cultivo de plantas de floresta tropical com uma ideologia guerreira que facilitou seu confronto com outras etnias ao longo dos séculos.

Leia diretamente na fonte: https://www.acessa.com/noticias/2023/12/189653-idiomas-do-tupi-guarani-avancaram-pela-america-do-sul-em-escala-epica.html

Puxando a Rede com IPOL:

. Acesse o artigo do PLoS ONE journal: Lexical phylogenetics of the Tupí-Guaraní family: Language, archaeology, and the problem of chronology

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272226

. Avanço épico dos idiomas Tupi-Guarani pela América do Sul

https://revistacenarium.com.br/avanco-epico-dos-idiomas-tupi-guarani-pela-america-do-sul/

. Siga o pesquisador Fabricio Ferraz Gerardi: https://twitter.com/fabricioicirbaf. O autor repostou uma mensagem da pesquisador Tábita Hünemeier (twitter: @hunemeier_t) : “Check out our review of the complex dynamics surrounding the Tupi expansion, one of the greatest demographic movements in the late Holocene of America and arguably one of the least studied / Confira nossa análise da complexa dinâmica em torno da expansão Tupi, um dos maiores movimentos demográficos do final do Holoceno da América e, sem dúvida, um dos menos estudados.”

Acesse o artigo em https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.24876

. Publicação em LA NACION – La milenaria trayectoria del idioma guaraní

Nota Técnica do MDHC analisa e avalia o Projeto de Lei no 2903/2023 – Marco Temporal

Através de nota publicada em maio passado, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) se manifestou apreensivo sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados do regime de urgência para a votação do projeto de lei que objetivava alterar os procedimentos de demarcação das terras indígenas (PL 490/07) impondo a tese do “marco temporal”, que restringe o reconhecimento dos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos originários à localização em que eles se encontravam na data de promulgação da Constituição Federal de 1988.

Muito bem. Após inúmeros atos e manifestações foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA)

A Agência Senado informa em matéria que “Após audiência pública interativa nesta quarta-feira (23), a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou o projeto de lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 13 votos a favor e 3 contrários ao PL 2.903/2023. A reunião foi comandada pelo presidente da CRA, senador Alan Rick (União-AC).

A proposta, que ficou mais conhecida como PL 490/2007, foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio, após tramitar por mais de 15 anos. Na CRA, o projeto recebeu voto favorável da relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em seguida, caberá ao Plenário votar a decisão final.”

Fonte: Agência Senado

NOTA TÉCNICA / MDHC

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou em 21/08/23 a Nota Técnica

No 7/2023/ASPAR/GM.MDHC/MDHC e se posiciona CONTRÁRIO ao projeto, considerando-o de ALTO IMPACTO para a defesa e promoção de direitos humanos de grupos sociais vulnerabilizados e respeito aos fundamentos constitucionais.

“O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania entende que o Projeto de Lei n.o 2903/2023 (3752787) é de ALTO IMPACTO para o respeito às convenções e tratados raficados pelo Estado Brasileiro e possibilita preocupantes desdobramentos e impactos mediatos à promoção e defesa de direitos humanos de populações vulneráveis, nomeadamente em comunidades indígenas e outras categorias de populações tradicionais que reivindicam direitos territoriais.”

Leia aqui a Nota Técnica. SEI_MDHC – 3752879

________________________

Saiba mais puxando a rede:

1- CIMI – Conselho Indigenista Missionário

A matéria publicada na página do CIMI: https://cimi.org.br/2023/08/notatecnicapl2903/

Nota técnica: PL 2903 é inconstitucional na forma e no conteúdo, ataca direitos indígenas e afronta STF

POR ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CIMI

No final de maio, a Câmara dos Deputados aprovou, por 257 a 123 votos, o Projeto de Lei (PL) 490/2007, que reúne uma série de ataques aos direitos constitucionais dos povos indígenas – os quais têm, nos últimos anos, se manifestado enfaticamente contra a proposta. Desde então, o projeto tramita no Senado sob um novo número: PL 2903/2023.

Nesta quarta-feira (23), a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado aprovou o relatório apresentado pela relatora Soraya Thronicke (Podemos/MS), favorável à aprovação do PL, por 13 votos a 3. Agora, o projeto deve seguir à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, em seguida, ao plenário do Senado.

A Assessoria Jurídica do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) produziu uma nota técnica analisando a legalidade, a constitucionalidade e os principais aspectos do projeto. A análise aponta que o PL 2903 é “uma aberração jurídica”, tanto pela inadequação de sua forma, com “vícios insanáveis”, quanto pelo seu conteúdo, que busca restringir os direitos territoriais garantidos aos povos indígenas na Constituição Federal de 1988.

(antes da NT/CIMI, siga a leitura da postagem do CIMI em sua página: https://cimi.org.br/2023/08/notatecnicapl2903/)

Leia a Nota Técnica do CIMI.

2- ANPR – Associação Nacional dos Procuradores da República

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) apresentou Nota Técnica relativa ao Projeto de Lei nº 2903/2023, conhecido como o marco temporal para demarcação de terras indígenas. O texto tramita no Senado Federal após aprovação, no início deste ano, na Câmara dos Deputados.

De acordo com a entidade, a proposta merece uma análise aprofundada acerca da constitucionalidade e dos impactos sobre os povos indígenas. De início, reforça que a Constituição Federal de 1988 “não estabeleceu qualquer marco temporal para o reconhecimento desses direitos. Além disso, não há sentido em prever uma limitação do gênero, dado o histórico de deslocamentos forçados, remoções e violências a que estiveram submetidos os povos indígenas”.

Ao longo da Nota Técnica, a associação questiona diversos dispositivos do texto. Entre eles, o que versa sobre o conceito de terras indígenas. Para a ANPR, trata-se de uma redefinição baseada em compreensões que não coadunam com as cosmovisões indígenas na sua relação com o território.

Ademais, reitera a inconstitucionalidade do marco temporal, por entender que a iniciativa “desconsidera o histórico constitucional dos direitos territoriais indígenas” e representa o “esvaziamento de direitos dos povos originários”.

Por fim, ressalta que acompanha o trabalho do Poder Legislativo em torno da questão, e apresenta os posicionamentos com o objetivo de contribuir com o debate legislativo, promover reflexões de forma a assegurar um exame técnico do projeto de lei, em harmonia com a legislação existente, com a Constituição e os tratados internacionais.

O PL foi aprovado nesta quarta-feira (23) pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado. Agora, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois vai para votação no plenário principal do Senado.

Leia aqui a Nota_Tecnica_ANPR