Primer noticiario de TV en lengua indígena

.

Por Gabriel Sosa Plata*

La televisión mexicana ha funcionado como si el país hablara una sola lengua y no es así.

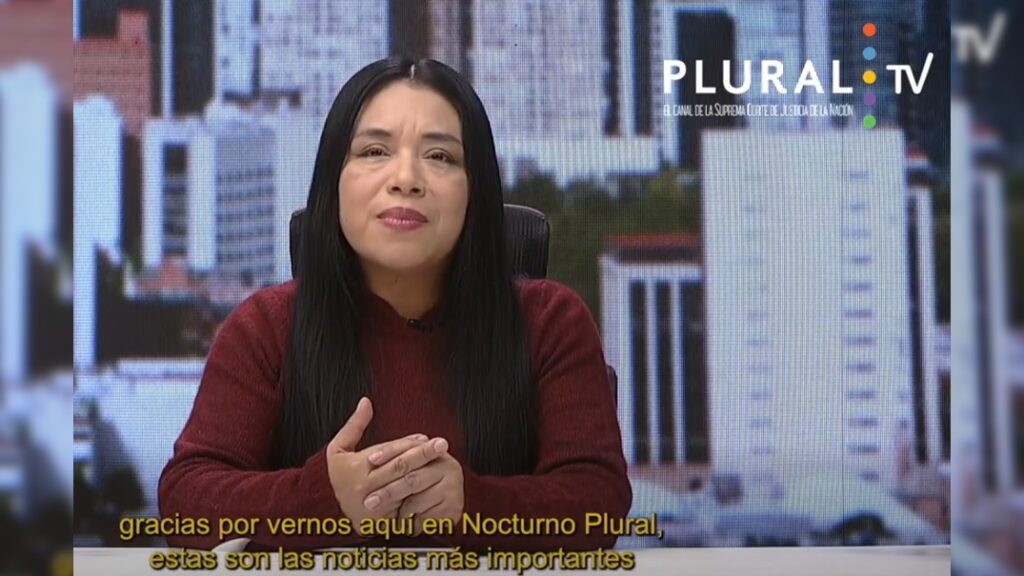

Es una expresión persistente de la discriminación histórica estructural, pero que ahora busca romperse con la llegada de “Nocturno Plural”, un noticiario conducido en lengua zoque y transmitido por Plural TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes llamado Justicia TV.

El proyecto es congruente con los cambios democráticos en la Corte, donde su mismo presidente, Hugo Aguilar Ortiz, es indígena, al igual que el director de la televisora, Mardonio Carballo, reconocido poeta, periodista y exservidor público que ha dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa y promoción de las lenguas originarias.

El impulso de un noticiario en una lengua indígena y desde la máxima tribuna de justicia es un acontecimiento inédito en la industria televisiva nacional y en el periodismo televisivo, lo que desmonta la idea de que solo el español es apto para hablar de política, justicia o asuntos públicos.

La elección de la conductora refuerza esa apuesta. Mikeas Sánchez, originaria de Chapultenango, Chiapas, es poeta, narradora y maestra, con una trayectoria sólida en la literatura y en la formación cultural.

Su obra ha sido traducida a diversas lenguas y ha dialogado de manera constante con la memoria, el territorio y la identidad del pueblo zoque. Su presencia no solo da visibilidad a una lengua, sino que introduce una voz con autoridad cultural y simbólica en un espacio históricamente vedado.

En México, informar en lenguas indígenas no es una experiencia nueva, pero ha tenido en la radio su principal territorio.

Las radios comunitarias e indígenas, así como las emisoras que forman parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), han sostenido durante años espacios informativos en lenguas originarias, con un periodismo cercano, contextual y profundamente arraigado en las comunidades.

La televisión, en cambio, había permanecido al margen de esa transformación, aferrada a una lógica monolingüe, a veces bilingüe (en inglés, of course) centralista y no pocas veces discriminatoria, sobre todo en el ámbito comercial.

La experiencia internacional muestra que este camino es posible.

En Perú, el noticiero Ñuqanchik abrió la pantalla pública al quechua como lengua informativa cotidiana.

En los países nórdicos, Ođđasat se transmite desde hace años en lengua sami como parte de los sistemas públicos de radiodifusión.

En Estados Unidos, proyectos como First Nations Experience han consolidado una oferta televisiva indígena con contenidos informativos y culturales propios.

En todos los casos, la lengua no funciona como para quedar bien o para ser “culturalmente correcto”, sino como eje editorial.

Estos proyectos también van en sintonía con los derechos culturales y los derechos de las audiencias.

El acceso a la información en la propia lengua es una condición básica para ejercer plenamente el derecho a la comunicación, a la identidad cultural y a recibir contenidos comprensibles y pertinentes.

De igual manera, incorporar una lengua originaria a un noticiario cotidiano amplía el horizonte informativo, diversifica los puntos de vista y reconoce a las audiencias como sujetos plurales y culturalmente situados.

Por eso, lo que hace Plural TV es un acontecimiento cultural, político y periodístico, y le da un aire fresco a la televisión pública.

Muchas felicidades a Mardonio Carballo por hacer realidad este proyecto, el cual no se limita a coberturas en lenguas indígenas, sino a la producción de otros contenidos, muy atractivos, impensables en la televisión comercial, que ya se pueden disfrutar.

Para quienes quieran asomarse a este ejercicio inédito de convivencia lingüística, “Nocturno Plural” se transmite de lunes a viernes a las 22:30 horas por la señal Plural TV, disponible en Izzi 190, Dish 360 y Sky y Totalplay 639, así como en www.pluraltv.mx y en línea en https://acortar.link/OZbpr7.

Crítica a radio automatizada llega tarde

Fernando Solís, dirigente del STIRTT, declaró estar en contra de la automatización, pero sí favor de una radio y una televisión más humanas en México.

El pronunciamiento del dirigente sindical coloca un tema relevante en la agenda pública, aunque llega tarde. Desde hace años, numerosas emisoras de radio operan con programación automatizada, cabinas sin locutor y contenidos pregrabados; una práctica que se normalizó sin debate público ni regulación.

Esta automatización, que se ha reforzado mucho más con el uso de la inteligencia artificial, ha reducido puestos de trabajo, ha desplazado funciones creativas y técnicas y ha debilitado la identidad local de muchas estaciones.

Es cierto, la lógica de eficiencia y reducción de costos se impuso sobre el valor humano de la radio y la televisión, lo cual ha afectado también la relación con las audiencias, que reciben contenidos cada vez más homogéneos y menos cercanos.

¿Qué hacer? No hay tantas opciones. La tecnología es avasalladora. Sin regulación, la automatización no parará, e invadirá derechos laborales, derechos de las audiencias y quizás, en algún momento, terminará por vaciar de sentido social a los medios tradicionales.

*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista. Defensor de audiencias. Conduce el programa Media 20.1 en TV UNAM

Plural TV. El canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un lugar desde la televisión habitado por todas, habitado por todos. El canal debe ser un espacio para el encuentro entre los distintos integrantes de un país como México. Deberá dar cátedra de la cultura y el pluralismo jurídico mexicano, pueblos indígenas incluidos. Deberá enfocarse también a los derechos humanos, así como dotar al público mexicano de la diversidad lingüística de nuestro país. Igualmente deberá ampliar su cobertura y convenios con distintas televisoras, tanto públicas como privadas, para hacer que su contenido inunde las pantallas de nuestro país. La justicia se traduce, para los que integramos este equipo, en todo aquello que dote al ser humano de una vida digna. Por una vida digna, justicia para todxs.

Assista aqui um programa: https://www.youtube.com/watch?v=KMqfVMrJEa4

FOIRN celebra retomada histórica do Curso de Licenciatura Indígena da UFAM em São Gabriel da Cachoeira

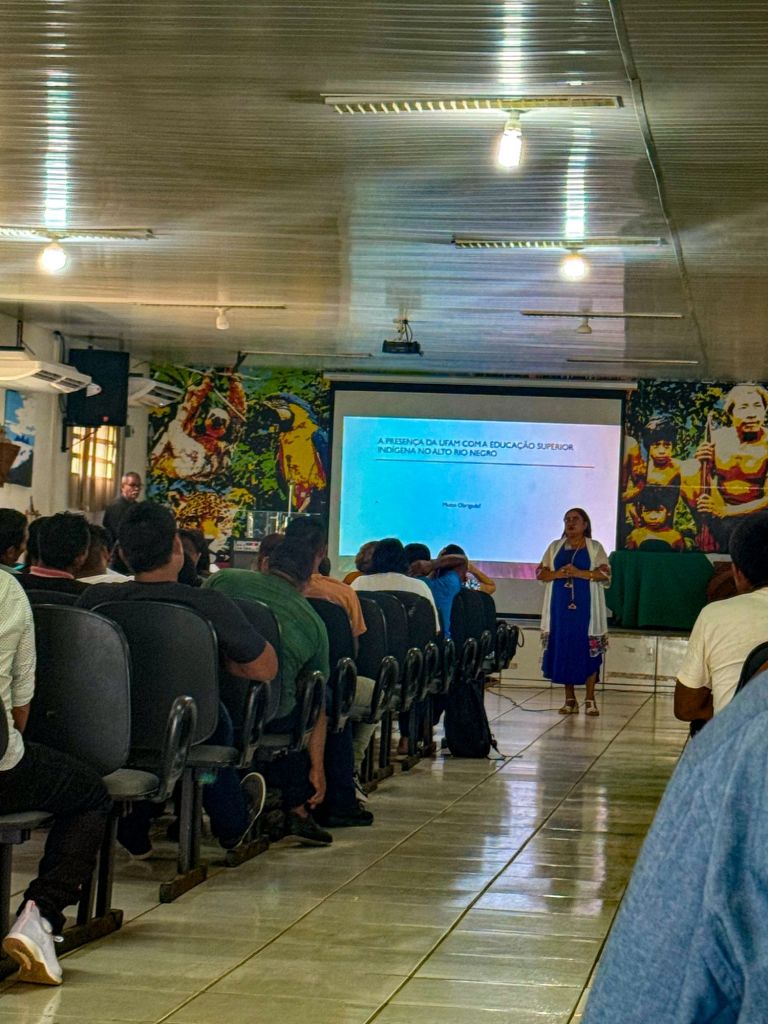

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) participou, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, da solenidade de retomada do Curso de Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável (CLIPE), realizada no Auditório do IFAM, em São Gabriel da Cachoeira (AM). Vinculado ao Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o curso representa uma conquista histórica do movimento indígena, após sete anos de paralisação.

A cerimônia foi conduzida pelo professor Dr. Auxiliomar Silva Ugarte, coordenador do curso, responsável pelo convite institucional e pela condução do processo de retomada. O momento marcou não apenas o retorno das atividades acadêmicas, mas também a reafirmação de uma luta coletiva por uma educação superior indígena específica, diferenciada, intercultural e de qualidade no Alto Rio Negro.

Retomada após sete anos de paralisação

Em sua fala, o professor Auxiliomar Ugarte destacou que o curso esteve paralisado por sete anos em decorrência de cortes orçamentários ocorridos em períodos anteriores, e que sua retomada exigiu intenso esforço institucional e político. O curso reinicia com o Módulo I, composto por seis fases, contando com a atuação de 33 docentes.

Entre janeiro e março de 2026 será realizado um módulo presencial intensivo, com previsão de um segundo módulo em menor escala no mês de julho. Para 2027 está planejado um novo módulo intensivo, consolidando o cronograma até a conclusão do curso, prevista para 2030.

O coordenador ressaltou ainda o trabalho conjunto da coordenação, dos vice-coordenadores — professores Raimundo Nonato Pereira da Silva e Nelcioney José de Souza Araújo — e da equipe técnica, responsável por assegurar o suporte administrativo e a gestão dos recursos necessários à continuidade do curso.

Outro ponto enfatizado foi o esforço de inclusão de professores indígenas no corpo docente, valorizando profissionais do próprio território com titulação de mestrado e doutorado. O primeiro professor indígena confirmado é Maximiliano Correia Menezes, mestre em Geografia e egresso da própria Licenciatura Indígena.

Protagonismo indígena na construção do curso

O professor Maximiliano Correia Menezes, docente do curso e liderança tradicional vinculada à FOIRN, destacou que a retomada do CLIPE é resultado direto de décadas de mobilização do movimento indígena no Alto Rio Negro. Segundo ele, a FOIRN, em parceria com a UFAM, teve papel fundamental na construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do curso.

Maximiliano ressaltou que o curso atende estudantes dos polos Tukano, Baniwa e Nheengatu, que deverão concluir a graduação em aproximadamente dois anos. Para ele, o momento é histórico não apenas pela retomada do curso, mas também por representar sua primeira atuação como professor indígena no corpo docente da UFAM.

“O movimento indígena não discute apenas a graduação, mas também a abertura de caminhos para a pós-graduação, como mestrado e doutorado, garantindo a formação completa dos nossos povos”,

afirmou.

FOIRN e a luta pela educação escolar indígena

O coordenador do Departamento de Educação Escolar Indígena da FOIRN, Melvino Fontes, reforçou que a retomada do curso é fruto de uma longa trajetória de luta do movimento indígena organizado. Segundo ele, o Departamento de Educação da FOIRN acompanhou de perto todo o processo de reivindicação, articulação e negociação que possibilitou a retomada do curso.

Melvino destacou a expectativa de formar seis turmas, distribuídas entre os três polos linguísticos, e a importância de ampliar o número de professores indígenas qualificados para atuar nas escolas indígenas e nos sistemas municipais de ensino da região.

Para ele, o curso reafirma que a organização coletiva gera resultados concretos para os povos indígenas do Rio Negro.

Aula Magna e reconhecimento da trajetória histórica

Na mesma ocasião, foi realizada a Aula Magna inaugural, ministrada pela professora Dra. Iraildes Caldas Torres, com o tema “A presença da UFAM com a educação superior indígena no Alto Rio Negro”. Em sua fala, a professora destacou que a educação escolar indígena se consolidou como realidade social na região graças à presença da UFAM e, sobretudo, ao protagonismo do movimento indígena.

Ela ressaltou que a educação superior no Rio Negro resulta de uma construção política de longo prazo, fortalecida com a criação da FOIRN nos anos 1980, e que a luta pela educação está diretamente associada à defesa do território, à resistência cultural e à continuidade dos povos indígenas, com o apoio de diversas instituições parceiras da região.

Uma conquista coletiva

A retomada do Curso de Licenciatura Indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável reafirma o compromisso da FOIRN com a formação superior indígena e com a construção de políticas educacionais que respeitem os saberes, as línguas e os territórios do Alto Rio Negro.

Trata-se de mais uma conquista coletiva do movimento indígena, que segue transformando luta em direito, resistência em política pública e organização em futuro.

Leia diretamente na fonte: https://foirn.blog/2026/01/07/foirn-celebra-retomada-historica-do-curso-de-licenciatura-indigena-da-ufam-em-sao-gabriel-da-cachoeira/

Saiba mais sobre o FOIRN (Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro), a federação que representa 24 povos indígenas no Brasil

Com sede em São Gabriel da Cachoeira (AM), considerado o município brasileiro mais indígena, a Foirn articula ações em defesa dos direitos e do desenvolvimento sustentável de mais de 750 comunidades indígenas na região mais preservada da Amazônia, na tríplice fronteira com Venezuela e Colômbia.

A Foirn nasceu com o lema “Terra e Cultura”, tendo como principal bandeira de luta defender o território e valorizar a cultura dos povos que há pelo menos 3 mil anos habitam a região. Valorizar esse território, a floresta e seus habitantes é a nossa missão. A cada dia surgem novos desafios e, hoje, diante de incertezas e ameaças aos direitos constitucionais conquistados, sabemos que a luta é pela vida e pela sobrevivência da espécie humana no planeta. Enfrentamos, hoje, a maior ameaça à vida na Terra: as mudanças climáticas.

Acesse o link para saber mais sobre o FOIRN, acessar seu estatuto e blog.

Ipol e Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo (UCLPM) no I seminário de formação Intercultural educação, língua e cultura do povo awa guaja, em Santa Inês, Maranhão

.

I seminário de formação Intercultural educação, língua e cultura do povo Awa Guajá

.

A abertura do seminário acontece na segunda-feira (15), às 9h, com transmissão ao vivo pela TV IFMA, no YouTube, ampliando o acesso ao debate sobre as políticas educacionais voltadas aos povos indígenas de recente contato.A programação de abertura contará com mesa institucional e a palestra “Princípios da educação escolar indígena: bilíngue, diferenciada, específica e comunitária”, ministrada pelos professores Awá Guajá e José Bessa. Na parte da tarde uma mesa redonda aborda o tema Ensino e aprendizagem em contextos multilíngues com a presença de Rosangela Morello, coordenadora do IPOL.

Confira a cerimônia de abertura e assista ao vivo pelo canal da TV IFMA!

A programação do evento está aqui Seminário. Confira!!!

Para saber mais, confira a crônica “Os Awa: uma escola na língua da gente”, publicado em junho de 2024 no site TAQUIPRATI por Jose Ribamar Bessa Freire, professor da Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Jose Ribamar coordenou durante 30 anos o Programa de Estudos dos Povos Indígenas (PROINDIO). Consultor do projeto Formação de Professores Indígenas Awa Guajá Awa Pape Mumu’u#771;ha Ma’a Kwa Mataha

https://www.taquiprati.com.br/cronica/1746-os-awa-uma-escola-na-lingua-da-gente

UCLPM na 8ª edição do Saberes Indígenas nas Escolas do RS (UFRGS)

Por Emanuelli Oliveira

Publicado em 12/9/2025 12:52 PM

Fonte: GT Geopolíticas do Multilinguismo.

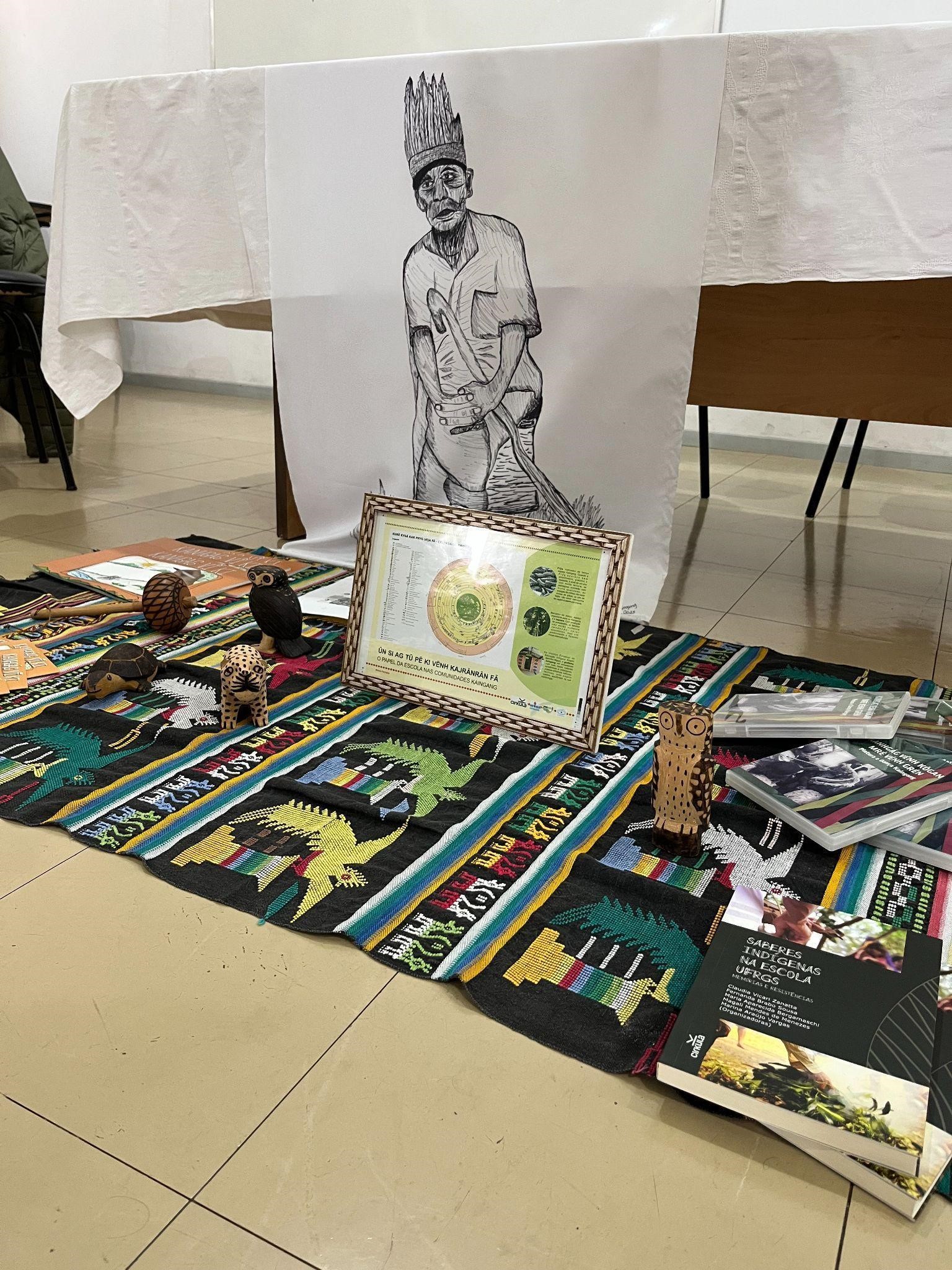

Nos dias 24 e 25 de novembro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou a 8ª edição da ação Saberes Indígenas nas Escolas, coordenada pela Profa. Dra. Rosani Kamury[1], que contou com a assessoria da Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, sediada na UFSC e coordenada pelo professor Gilvan Müller de Oliveira. A convite da ação, a Cátedra atuou como assessora desta edição de formação de professores Kaingáng do estado do RS.

O projeto “Saberes Indígenas na Escola” (SIE) na UFRGS é um programa nacional de formação continuada para professores indígenas, focado na produção de materiais didáticos bilíngues (línguas originárias e português) e na valorização da cultura Kaingang e Guarani, formando uma rede de educadores que criam seus próprios currículos e fortalecem a autonomia das escolas indígenas no Rio Grande do Sul, com financiamento do Ministério da Educação do Brasil.

A proposta apresentada teve como foco a inserção e promoção da língua kaingáng no ciberespaço, ressaltando a importância de fortalecer sua circulação em ambientes digitais, ampliar o acesso ao conhecimento e combater processos de invisibilização linguística.

Durante a atividade, foi iniciado o projeto Wikikaingáng, que incentiva a criação de uma Wikipédia em língua kaingáng cujo primeiro passo é a produção de verbetes escritos em língua kaingáng. O objetivo é promover a produção e valorização de conteúdos na língua, integrando diferentes saberes em um espaço colaborativo de escrita.

A iniciativa contou com a participação ativa da comunidade Kaingáng do RS, incluindo falantes, professores, anciãos e lideranças culturais, assegurando a viabilidade do projeto e que os conteúdos reflitam suas perspectivas e modos próprios de expressão. Por se tratar de um projeto aberto e contínuo, a proposta poderá incluir outras comunidades interessadas, fortalecendo a presença digital de diferentes variedades linguísticas e ampliando o alcance colaborativo da ação.

Os resultados foram expressivos: mais de 30 verbetes foram criados e inseridos na Incubadora Wikimedia em apenas dois dias, demonstrando o potencial da iniciativa e o engajamento coletivo no fortalecimento da presença digital do kaingáng. Os próximos passos do projeto incluem o envolvimento dos alunos das escolas kaingáng, ampliando a formação para a comunidade escolar e estimulando a continuidade da criação de verbetes como prática pedagógica e de fortalecimento linguístico.

A assessoria da Cátedra conta com a participação fundamental de Artur Correa, assistente de projetos da associação Wikimedia Brasil, e Emanuelli Oliveira[2], integrante do GT Geopolíticas do Multilinguismo, a seção estudantil da Cátedra UNESCO LPM, e mestranda do Programa de Pós-graduação em Linguística da UFSC.

Essa iniciativa e parceria reforça o compromisso com a presença digital das línguas indígenas, considerando metas da Década Internacional das Línguas Indígenas da UNESCO, destaca o papel das universidades públicas na promoção do multilinguismo e da valorização dos saberes tradicionais e, sobretudo, valoriza a agência dos professores indígenas na criação e desenvolvimento da primeira Wikipédia em uma língua indígena brasileira.

Siga a matéria na fonte: https://geomultling.ufsc.br/uclpm-na-8a-edicao-do-saberes-indigenas-nas-escolas-do-rs-ufrgs/

Adeus, Nacau Gakran!

Adeus, Nacau Gakran!

É com muito pesar que anunciamos o falecimento hoje, em 09/12/2025, de nosso querido colega e colaborador Nacau Gakran.

Com palavras afetuosas e espírito acolhedor, Nacau fez parte de nossa equipe de pesquisadores e professores que atuam no campo da educação escolar indígena, sendo responsável por propor abordagens da e na língua xokléng/laklaño. Como aluno da Licenciatura Indígena da UFSC, afirmava sempre o seu compromisso com as demandas e sonhos de seu povo.

Com Nacau aprendemos que o que nos rodeia é parte de nós, e merece nossa atenção. Nacau nos deixou e por isso sentiremos saudade. Mas será sempre lembrado como um sopro de vida que cruzou nosso caminho. Nós do IPOL, agora queremos te dizer: vá em paz, querido Nacau!

Censo 2022: Brasil tem 391 etnias e 295 línguas indígenas

.

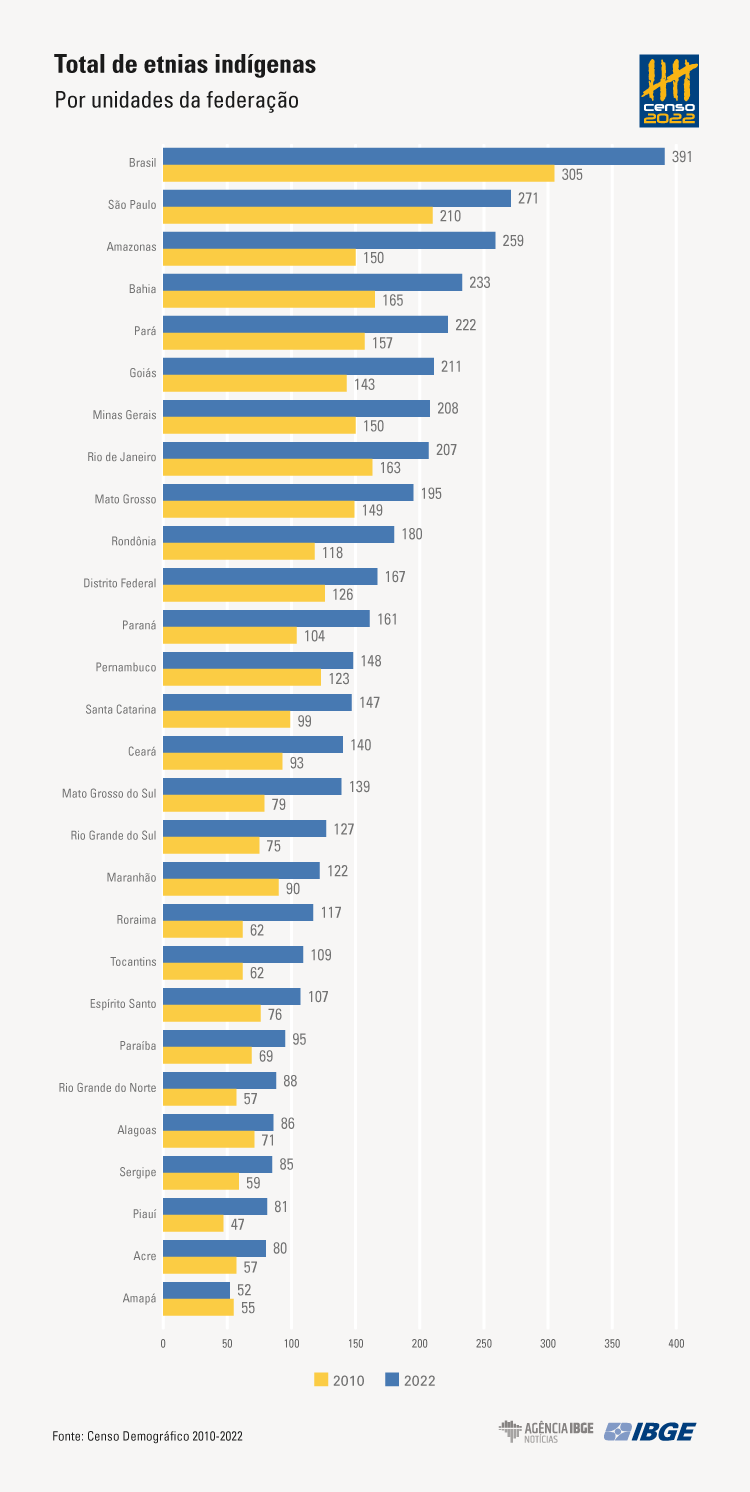

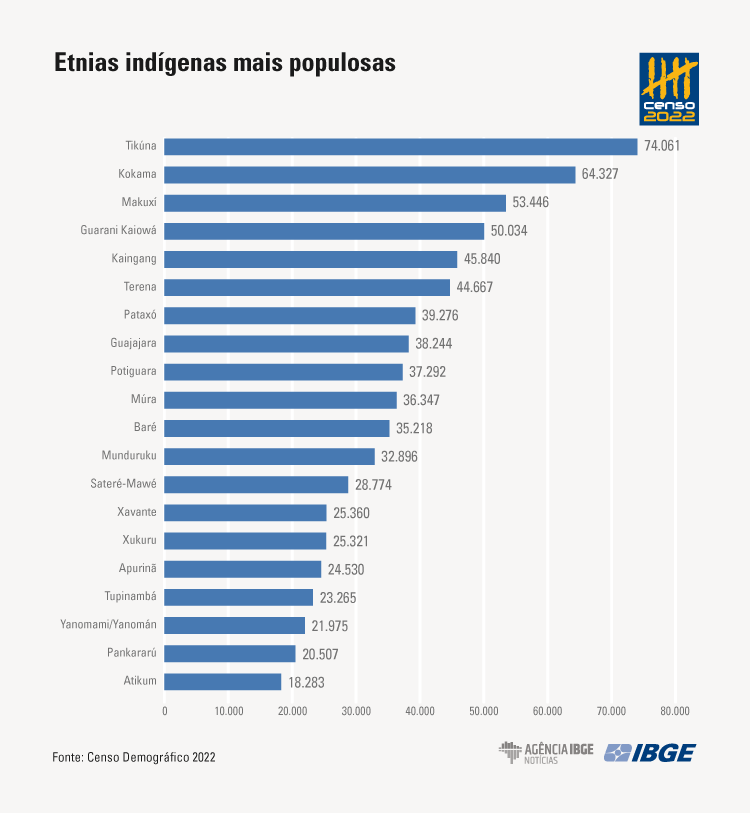

Dados do Censo Demográfico 2022 mostram a existência de 391 etnias, povos ou grupos indígenas no Brasil. Do total da população indígena em 2022 (1.694.836 pessoas), 74,51% declararam etnia, sendo as etnias mais populosas Tikúna (74.061), Kokama (64.327) e Makuxí (53.446). No Censo de 2010, havia um total de 896.917 indígenas e 305 diferentes etnias.

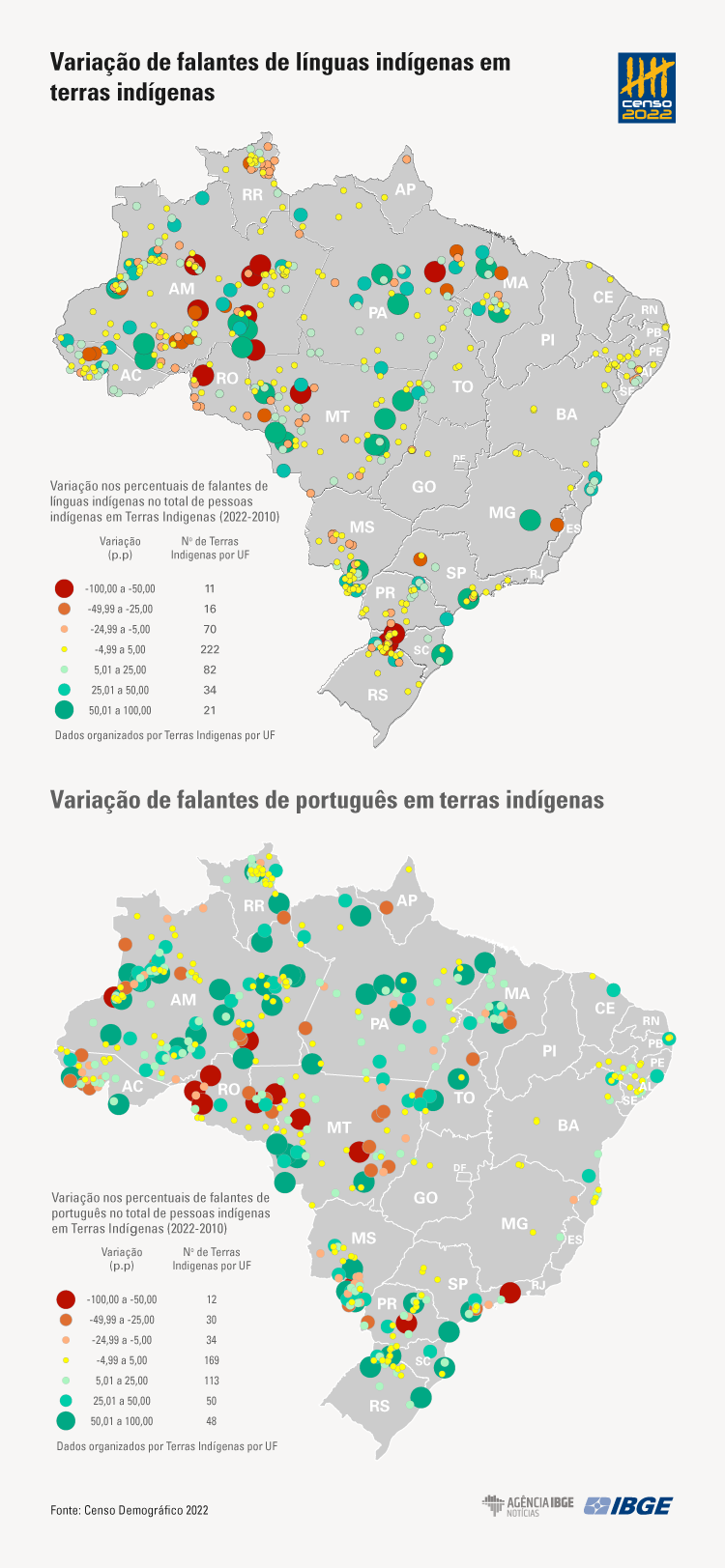

O Censo identificou 295 línguas indígenas, com 474.856 falantes de dois anos ou mais de idade. As três línguas com maior número de falantes são: Tikúna (51.978), Guarani Kaiowá (38.658) e Guajajara (29.212), mas a pesquisa captou línguas faladas por grupos menores e até por uma única pessoa. Em 2010, foram identificadas 274 línguas entre os indígenas de cinco anos ou mais.

Entre 2010 e 2022, houve um aumento de falantes de língua indígena entre as pessoas indígenas de cinco anos, passando de 293.853 para 433.980 falantes. Contudo, percentualmente ocorreu uma redução no período: passando de 37,35% para 28,51%. Por outro lado, dentro de Terra Indígena, o peso de falantes de língua indígena se ampliou, passando de 57,35%, em 2010, para 63,22%, em 2022.

Estas informações fazem parte do Censo Demográfico 2022: Etnias e línguas indígenas – Principais características sociodemográficas – Resultados do universo, divulgado hoje (24) pelo IBGE.

O evento de divulgação acontece a partir das 10h no Instituto de Geociências da Unicamp, em Campinas (SP). Haverá transmissão ao vivo pelo IBGE Digital. Os dados poderão ser acessados no portal do IBGE e em plataformas como o SIDRA, o Panorama do Censo e a Plataforma Geográfica Interativa (PGI), sendo que nesses dois últimos poderão ser visualizados, também, por meio de mapas interativos.

Marta Antunes, gerente de Povos e Comunidades Tradicionais e Grupos Populacionais Específicos do IBGE, salienta que a importância desta divulgação reside no retrato da diversidade da população indígena no país. “O Brasil, quando você olha para outros países da América Latina, tem essa diversidade étnica e linguística. Esse quantitativo expressivo de etnias, esse quantitativo expressivo de línguas faladas”, comenta. “Ao mesmo tempo, a gente teve esse grande aumento da população indígena entre 2010 e 2022, de quase 90%. Então, havia muita curiosidade: quem são esses indígenas?”

Brasil registra aumento expressivo na diversidade étnica indígena

Com a passagem do número de etnias de 305, em 2010, para 391, em 2022, verificou-se que dentro de Terras Indígenas foram registrados 335 etnias, povos ou grupos indígenas em 2022, número acima daquele de 2010, que foi 250. Fora de Terras Indígenas foram contabilizados 373 etnias, povos ou grupos indígenas em 2022 e 300 em 2010.

Os resultados destacam as diversas formas de organização social dos povos indígenas e múltiplos fatores devem ser considerados na sua interpretação, como os movimentos migratórios, o processo de urbanização, os processos de autoafirmação e reemergência étnica, que ocorrem quando grupos indígenas voltam a se diferenciar perante outros grupos e a sociedade não indígena. “São pessoas que se declaravam indígenas, mas não acionavam o pertencimento a uma etnia povo ou grupo indígena específico, mas que ao longo dos anos vêm valorizando esse pertencimento fruto de diferentes processos socio organizativos. Nos últimos anos, fruto também do próprio Censo, isso passa a ser valorizado”, explica Marta Antunes. “Declarar para o IBGE o seu pertencimento àquela etnia passa a ser valorizado. Depois de anos de ocultação para lidar com o racismo, principalmente no contexto urbano, se reúnem condições favoráveis para a declaração do pertencimento étnico”.

Além da declaração de 75 novas etnias, não informadas em 2022, Marta destaca outros fatores que contribuem para um aumento no número de etnias, como processos de desagregação de subgrupos que passaram a se identificar como etnias distintas, migrações recentes (como a de indígenas venezuelanos e consolidadas, e melhorias na captação e validação dos dados realizadas pelo IBGE durante o Censo 2022.

Em 2022, 73,08% dos residentes declararam ao menos uma etnia. O Censo captou, pela primeira vez, a dupla declaração de etnia, permitindo que indígenas declarem seu duplo pertencimento étnico, e 1,43% do total de indígenas declarou pertencer a duas etnias.

“Há pessoas que acionam as etnias da mãe e do pai e declaram seu duplo pertencimento étnico. Não tinha como o IBGE pedir ao informante que dissesse qual é a principal. Isso é uma riqueza que o Censo conseguiu captar”, explicou Marta.

A declaração de dupla etnia é mais comum entre os jovens de até 29 anos residentes em Terras Indígenas. Na análise por sexo, verificam-se poucas diferenças na participação de mulheres e homens nas etnias declaradas como única ou dupla etnia.

Fora de Terras Indígenas, é preciso considerar as dinâmicas distintas conforme a localização, urbana ou rural, do domicílio. Em 2022, a população indígena fora de Terras Indígenas em áreas urbanas cresceu significativamente, de 324.834 pessoas em 2010 para 844.760 pessoas em 2022. Em áreas rurais fora de Terras Indígenas o aumento foi menor, de 80.663 pessoas em 2010 para 227.232 pessoas em 2022.

São Paulo tem o maior número de etnias, povos ou grupos indígenas

São Paulo é a Unidade da Federação com o maior número de etnias, povos ou grupos indígenas identificados pelo Censo. Ao todo, foram 271 etnias declaradas. Em seguida, destacam-se o Amazonas, com 259 etnias, e a Bahia, com 233.

Em todos os estados, com exceção do Amapá, ocorreu uma ampliação do total de etnias, com destaque para Amazonas, Bahia e Goiás, em termos absolutos. Já os estados com maior aumento percentual foram Mato Grosso do Sul, Roraima e Tocantins.

Os municípios com maiores quantitativos de etnias eram São Paulo/SP (194 etnias), seguido de Manaus/AM (186), Rio de Janeiro/RJ (176) e Salvador/BA (142). Em Brasília/DF, foram identificadas 167 etnias. Fora das capitais, os que apresentaram maiores quantitativos foram Campinas (SP), com 96 etnias, Santarém (PA), com 87 e Iranduba (AM), com 77. Fernando Damasco, gerente de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas do IBGE, atribui o aumento da diversidade étnica em cidades médias à presença de universidades, políticas de inclusão e mobilizações indígenas.

“Campinas, Foz do Iguaçu e cidades do Mato Grosso do Sul passaram a ser polos de atração da população indígena. Isso mudou o mapa da diversidade no Brasil na última década”, diz Fernando.

Tikúna é a maior etnia

A etnia Tikúna tinha o maior quantitativo de indígenas, com 74.061 pessoas, seguida pela etnia Kokama, com 64.327 pessoas, e a Makuxí, com 53.446 pessoas. Por outro lado, 21 etnias, povos ou grupos indígenas apresentaram menos de 15 pessoas.

Os Kokama são um dos principais exemplos de amplo crescimento de seu quantitativo entre 2010 e 2022. Os aperfeiçoamentos metodológicos do Censo 2022 e os processos de reafirmação identitária nos últimos anos tornaram os Kokama a segunda etnia mais populosa registrada no levantamento. Segundo Fernando Damasco, “habitantes do rio Amazonas, no lado peruano, e no rio Solimões, no lado brasileiro, os Kokama estão localizados principalmente fora de Terras Indígenas reconhecidas e em áreas urbanas. Além disso, têm um histórico de migração nas últimas décadas, principalmente proveniente do Peru. Nos últimos anos, fortaleceram suas formas de organização comunitária, com reinvindicações pelo acesso a direitos fundamentais. Com essa mobilização e as melhorias que efetuamos no levantamento, o retrato desse grupo no Brasil foi aperfeiçoado”. reafirmação étnica, somado à migração e à melhoria da captação nas cidades”.

Analisando as 29 etnias mais populosas (com mais de 10 mil pessoas), o maior percentual de pessoas residindo em Terra Indígena é da etnia Yanomami/Yanomán, com 94,34% de sua população nesta situação, seguida da Guajajara, com 80,28% e da Xavante, com 79,5%. A etnia com menor percentual vivendo em Terra Indígena é a Pankará, com apenas 0,13%.

Censo 2022 identifica 295 línguas indígenas, Tikúna é a mais falada

Os resultados do Censo mostram aumento do número de línguas indígenas faladas ou utilizadas no domicílio por pessoas indígenas de dois anos ou mais. Em 2010, eram 274 e, em 2022, 295 línguas. As quatro línguas com maior número de falantes são: Tikúna (51.978); Guarani Kaiowá (38.658); Guajajara (29.212); e Kaingang (27.482).

Entre 2010 e 2022, dentro das Terras Indígenas, houve um aumento de falantes de língua indígena entre as pessoas indígenas de cinco anos ou mais, passando de 293.853 para 433.980 falantes. Contudo, percentualmente, ocorreu uma redução entre 2010 (37,35%) e 2022 (28,51%).

“O avanço do português nas Terras Indígenas é um destaque dos resultados desse Censo. O principal fator é certamente a necessidade crescente de uso do português em necessidades da vida social, como estudo e trabalho, muitas vezes com deslocamento para áreas urbanas, ou com avanço da urbanização sobre as Terras Indígenas. A ausência de políticas educacionais específicas que garantam o ensino em línguas indígenas contribui decisivamente para esse cenário. Fatores históricos são relevantes, pois em muitas situações, por racismo e discriminação, os indígenas foram obrigados a deixar de utilizar as suas línguas no cotidiano e em espaços públicos, substituindo-as pelo português, o que impacta também o uso no domicílio. Apesar disso, esse Censo revelou também que, apesar da ampliação do uso do português, houve crescimento de falantes de línguas indígenas, seja por razões demográficas, seja pelo fortalecimento do uso das línguas pelos indígenas, por meio de ações de revitalização e de fomento da educação bilíngue”, explicou Fernando Damasco.

O Censo permitiu a declaração de até três línguas indígenas por pessoa, revelando regiões com forte multilinguismo, como o Alto Rio Negro, o Norte do Pará e o Parque do Xingu. A análise etária mostra que os falantes exclusivos de línguas indígenas são majoritariamente jovens, o que pode indicar potencial de continuidade.

“Os dados mostram que a transição do uso exclusivo da língua indígena para o uso combinado com o português ocorre principalmente entre jovens, a partir dos 15 anos de idade para os homens, e dos 20 a 24 anos para as mulheres. Essa mudança pode estar diretamente relacionada à entrada na escola, ao contato com o ensino formal e a necessidade de uso do português nos espaços de trabalho”, observou Fernando.

A distribuição dos falantes de língua indígena também revela desafios para o exercício da cidadania. “A oficialização das línguas indígenas é uma demanda central. Sem reconhecimento formal, os indígenas enfrentam barreiras no acesso a serviços públicos, como ausência de intérpretes em escolas e prefeituras. Isso afeta diretamente o acesso à cidadania”, destacou Fernando.

Taxa de alfabetização é mais elevada entre indígenas que falam apenas português

Das 1,19 milhão de pessoas indígenas de 15 anos ou mais, cerca de 308 mil são falantes de língua indígena. Destes, 78,55% (242 mil) são alfabetizados, uma taxa de alfabetização inferior à das pessoas indígenas como um todo, que foi de 84,95% em 2022. Na comparação com os dados de 2010, ocorreu uma redução significativa da taxa de analfabetismo: de 32,13% para 21,45%.

Ainda no grupo de pessoas indígenas de 15 anos ou mais, as que falam apenas línguas indígenas têm a taxa de analfabetismo mais elevada, 31,85%, seguida das que falam língua indígena e português no domicílio, 15,45%, e aquelas que não falam nem língua indígena e nem português no domicílio, 14,98%. Os indígenas que falam apenas português têm a taxa de alfabetização mais elevada, 87,21%.

Mais de 3 mil crianças yanomami não têm registro de nascimento

Considerando a população indígena de até cinco anos, 94,09% possuem registro de nascimento, totalizando 194 mil crianças com registro em cartório (89,12%) ou com Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI (4,97%). O percentual de crianças de até cinco anos que não têm registro de nascimento foi de 5,42%, 4,91 p.p. acima na comparação com a população residente até cinco anos do país (0,51%), em 2022.

Entre as etnias com os maiores quantitativos de crianças de até cinco anos sem registro de nascimento, os destaques vão para os Yanomami/Yanomán, com 3.288 crianças sem registro, o que corresponde a 65,54%, seguido dos Sanumá, pertencentes ao mesmo agrupamento étnico, com 879 crianças sem registro (97,34%), e em seguida pelos Makuxí, com 748 crianças sem registro (7,89%).

Principais etnias enfrentam precariedades no saneamento básico

Como é possível que pessoas de etnias diferentes residam no mesmo domicílio, a divulgação de informações de saneamento básico (acesso à forma principal de abastecimento de água, destinação de esgoto e de lixo) está elaborada por moradores dos domicílios segundo sua etnia, povo ou grupo indígena. Outra consideração metodológica é que a análise excluiu os domicílios do tipo maloca e habitações indígenas sem parede, uma vez que são arranjos com suas próprias soluções culturais.

Considerando esta exceção, entre as etnias com maiores quantitativos de moradores em domicílios particulares permanentes sem acesso a água encanada até dentro do domicílio proveniente de rede geral de distribuição, poço, fonte, nascente ou mina, destacam-se os Tikúna, com 54.897 moradores nessa situação, correspondendo a 74,21% dos moradores desse grupo étnico, seguidos dos Guarani-Kaiowá, com 35.011 (70,77%), e dos Kokama, com 29.641 (46,26%). Os Guajajara, com 73,78%, representam mais de 27 mil indígenas nessa situação; Makuxí, com 51,52%, são mais de 26 mil. Em termos percentuais, destacam-se os Yanomami/Yanomán, com 93,07%, ou 7.343 pessoas.

Quando à destinação do esgoto, os maiores quantitativos de moradores que utilizavam fossa rudimentar, buraco, vala, rio, córrego, mar ou outra forma ou sem esgotamento devido a inexistência de banheiro ou sanitário estavam entre os Tikúna, com 68.670 moradores nessa situação, correspondendo a 92,82% dos moradores desse grupo étnico, seguidos dos Kokama, com 53.197 (83,02%) e dos Guarani-Kaiowá, com 40.590 (82,05%). Os Makuxí, com 72,23%, representam mais de 37 mil indígenas nessa situação; Kaingang, com 81,41%, são 36.941. Em termos percentuais, destacam-se os Guajajara, com 91,41%, ou 34.152 pessoas, e os Xacriabá, com 90,96%, mais de 12 mil pessoas.

Em relação à destinação do lixo, os maiores quantitativos de moradores sem acesso a serviço de coleta direta ou indireta do lixo estavam entre os Tikúna, com 56.660 moradores nessa situação, correspondendo a 76,59% dos moradores desse grupo étnico, seguidos dos Guarani-Kaiowá com 39.837 (80,53%) e dos Makuxí, com 36.329 (70,35%). Em termos percentuais, destacam-se os Guajajara, com 85,66%, cerca de 32 mil pessoas, e os Xavante, com 81,43%, mais de 15 mil pessoas.

Mais sobre a pesquisa

O Censo Demográfico é a mais completa operação estatística realizada no país, indo a todos os domicílios dos 5.570 municípios brasileiros. A divulgação “Censo 2022: Etnias e línguas indígenas: Principais características sociodemográficas – Resultados do universo” traz estatísticas sobre as diversidades étnica e linguística da população indígena, com indicadores de sexo, idade, alfabetização, registro de nascimento e acesso a saneamento básico, desagregadas segundo as etnias, povos ou grupos indígenas a que pertencem.

As informações contemplam os seguintes recortes territoriais: Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Municípios, Amazônia Legal, Amazônia Legal por Unidades da Federação, Terras Indígenas e Terras Indígenas por Unidades da Federação.

Confira a matéria na fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/44848-censo-2022-brasil-tem-391-etnias-e-295-linguas-indigenas