Cinema deve olhar para violações a indígenas na ditadura

.

LÉO RODRIGUES – REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

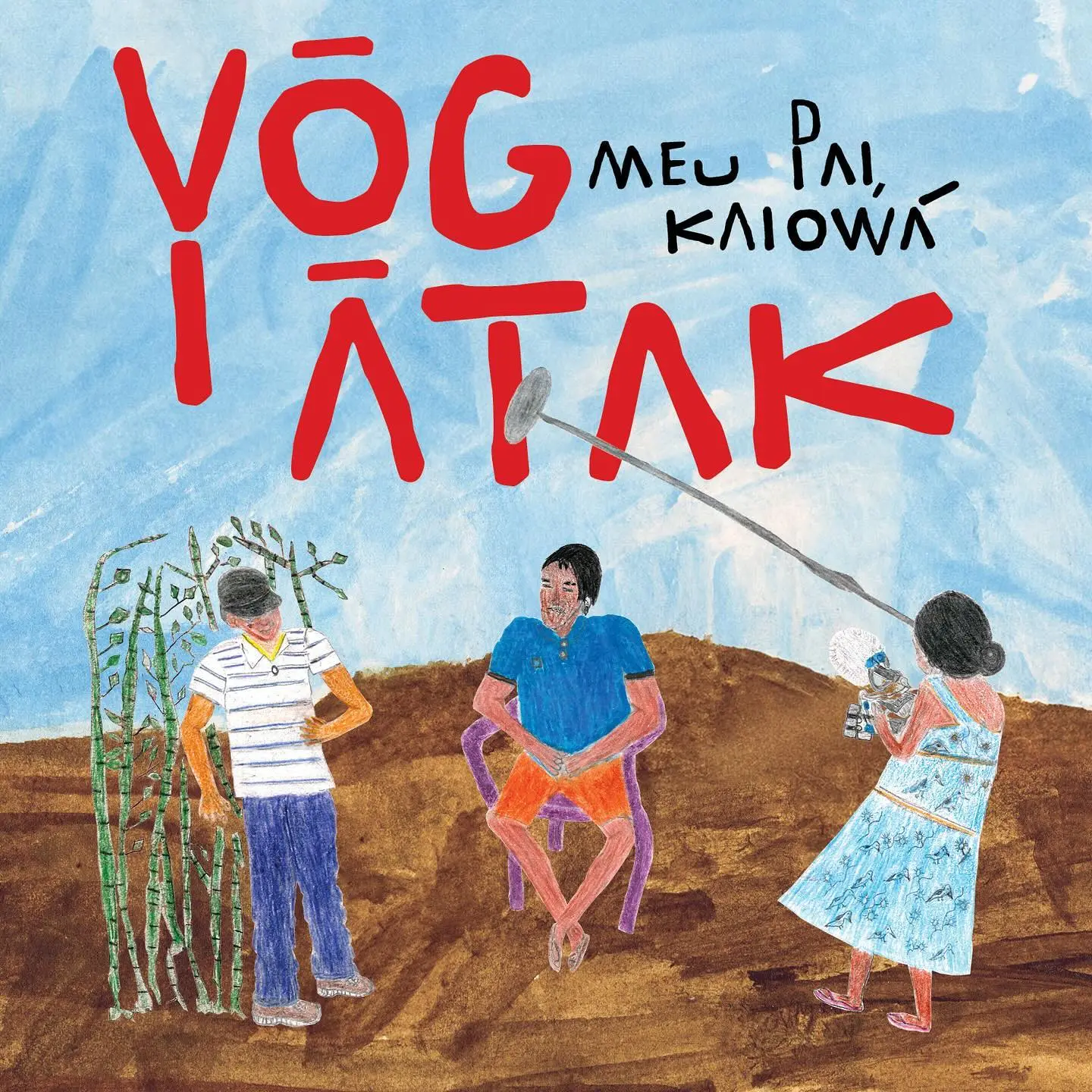

© LEO FONTES/UNIVERSO PRODUÇÃO/ DIVULGAÇÃO

Há uma semana, o cinema brasileiro vem comemorando a indicação do filmeAinda Estou Aqui a três categorias do Oscar. O longa-metragem alcançou o feito inédito ao levar para as telas a história da família de Rubens Paiva, deputado federal que teve seu mandato cassado pela ditadura militar e que foi posteriormente torturado e morto.

Inaugurando o calendário do audiovisual brasileiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes que ocorre ao longo desta semana na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, se tornou mais um espaço para se debater e se celebrar a conquista. Mas a programação também levou para as telas um filme que, de alguma forma, resgata uma história que realça uma marca pouco conhecida do mesmo regime militar: a violação aos povos indígenas.

“São memórias que o cinema nos dá uma chance de revisitar e que podem assim ser jogadas na cara do povo brasileiro de uma certa forma”, avalia o etnólogo e cineasta Roberto Romero, um dos diretores do documentário Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá.

Exibido no domingo (26), ele aborda o assunto de uma forma lateral. O documentário narra o reencontro de Sueli Maxakali com seu pai Luiz Kaiowá. “Eu não o conheci. Eu tinha seis meses de idade e minha irmã tinha cinco anos quando ele partiu”, conta Sueli, em debate sobre o filme realizado nessa terça-feira (27). Ela também é uma das diretoras do documentário.

Luiz Kaiowá é um indígena Guarani-Kaiowá que chegou, através da Fundação Nacional do Índio (Funai), para trabalhar na terra Maxacali, em Minas Gerais. Ele operava um trator e lá se casou com a mãe de Sueli. No entanto, ele acabou voltando para a terra dos Guarani-Kaiowá em Mato Grosso do Sul.

Tudo aconteceu “no tempo dos soldados” como dizem os indígenas mais velhos que dão seus depoimentos no filme. Eles relatam os maus-tratos a que foram submetidos e o desmatamento, relegando a aldeia a uma porção de terra reduzida que sequer tinha água.

“Boa parte desse território foi dividido durante a ditadura militar. O capitão Manoel dos Santos Pinheiro, que era o sobrinho do governador de Minas Gerais, foi enviado para lá para ser o dono daquela região e fazer o que quisesse. Ele dividiu a terra entre os próprios funcionários do SPI [Serviço de Proteção aos Índios] e depois da Funai”, conta Roberto Romero, lembrando que o militar também atuou para impedir a demarcação.

O filme Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá foi dirigido a oito mãos: além de Sueli Maxacali e Roberto Romero, o quarteto foi composto ainda por Isael Maxakali e Luísa Lanna. Um ônibus levou os Maxacalis até a aldeia Guarani-Kaiowá. Dessa forma, o reencontro entre Sueli e seu pai foi também o momento de uma comunhão entre os dois povos.

Luísa defende que o cinema olhe com mais atenção para a memória que os povos indígenas guardam do período militar. “As atrocidades que aconteceram foram muitas e elas são muito pouco conhecidas pela população de uma forma geral. Mas é importante pontuar que é um buraco que não é só na cinematografia. É na história também,” enfatiza.

Ela vê a possibilidade de uma evolução paralela. “As coisas vão andando juntas. Na medida que a historiografia for reconhecendo, a cinematografia vai reconhecendo. Uma coisa puxa a outra. E assim vai tornando possível que essas histórias sejam contadas e passem a integrar o repertório histórico da população brasileira. Mas, com certeza, acho que ter mais editais dedicados principalmente a autorias indígenas e realizadores indígenas [isso] pode contribuir para resgatar essas memórias.”

Violações

As violações de direitos no regime militar já foram exploradas por diferentes filmes. O Que é Isso Companheiro?, Zuzu Angel, Marighella, O ano em que meus pais saíram de férias e Batismo de Sangue são alguns títulos de referência, ao qual agora se soma Ainda Estou Aqui. No entanto, nenhum deles aborda o que ocorreu com os indígenas.

Alguns livros vêm buscando tirar essas histórias do anonimato. Um dos mais recentes é Tom Vermelho do Verde, lançado em 2022 pelo jornalista e escritor Frei Betto. A obra narra um drama que tem como pano de fundo o massacre dos indígenas Waimiri Atroari durante a abertura de rodovias na Amazônia entre as décadas de 1960 e 1980. Frei Betto, que participou de ações da resistência contra a ditadura, disse em recente entrevista à Agência Brasil que atualmente compreende que os indígenas foram as maiores vítimas da violência empreendida pelos militares.

No cinema, Luísa destaca como um dos trabalhos de referência o filme GRIN – Guarda Rural Indígena, lançado em 2016 sob direção de Roney Freitas e Isael Maxakali. Já no filme Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá, ela observa que essa memória da ditadura aparece de um jeito diferente dos registros produzidos pela cultura ocidental do homem branco. De acordo com a diretora, não é uma memória estanque.

“Ela se constrói a partir das várias histórias que são repassadas pelas falas das pessoas que testemunharam esse momento, que viveram esse momento. Elas vão contando cada uma sua memória, mas também as suas várias percepções dessa história, do que aconteceu. Produzem uma memória que é viva e visível. E ela é acima de tudo criativa e inventiva, nesse sentido de que mais de uma história é sempre melhor do que uma história só”, salienta.

A diretora considera que há uma desconstrução da ideia de uma história voltada para a uma busca por uma verdade única e universal. Através dos depoimentos do filme, segundo ela, são apresentadas vivências e percepções individuais.

Resistência

Os Maxakalis formam um povo com cerca de três mil pessoas vivendo na região do Vale do Mucuri em Minas Gerais, dividida em aldeias que ocupam pequenos territórios. Na maioria delas, não tem rio e a paisagem de Mata Atlântica foi substituída por pasto. O filme documenta também a luta liderada por Sueli e Isael para retomada de um novo território para cerca de 100 famílias. Em uma das cenas, uma placa é pintada para demarcar o local.

“Antes de eu viajar para conhecer meu pai, eu queria deixar meu povo mais à vontade. Pintamos a placa para saber que ali está o meu povo”, conta Sueli. Para Roberto Romero, ao colocar o filme como parte do processo de retomada, os Maxakalis o transformam em um instrumento de resistência. Ele destaca ainda a decisão de gravar o documentário todo em idioma indígena. São faladas as línguas dos dois povos retratados: Maxakalis e Guarani-Kaiowás.

“Os Maxacalis perderam tudo de concreto, digamos assim. Mas preservaram a memória das palavras. Eles lembram os nomes de todos os animais da Mata Atlântica mesmo não convivendo com eles há décadas. E essas palavras são faladas como histórias, como narrativas. E também são cantadas. E a gente tenta mostrar isso no filme: que os cantos são parte vida social, da vida cotidiana. Para quase tudo se canta”, diz o diretor.

Para Isael Maxakali, preservar o idioma é uma das principais motivações para fazer filme. “É para não apagar o nosso histórico. Eu gosto de fazer filme também para que o Brasil possa conhecer nossa linguagem”, afirma.

. Aqui uma resenha do filme …Eis o mote inicial: Sueli Maxakali quer retomar o contato com o pai. Ele, a quem chamam Luiz, não é parte dos Maxakali; antes, é um Kaiowá andarilho, oriundo das bandas do Mato Grosso. De algum modo, ele foi levado para Teófilo Otoni, onde conheceu os Maxakali e a mãe de Sueli, antes de retornar para casa, anos depois.

Por que ele foi levado para tão longe? Porque estávamos na ditadura militar, e porque Luiz não tinha documentos, e porque os milicos aprisionavam os indígenas que, assim como ele, estavam soltos no mundo, forçando-os a trabalhar.

pela qualidade de seu conteúdo. Publica ensaios, resenhas, entrevistas, textos de ficção (contos, poemas, crônicas e trechos de romances), ilustrações e HQs.

O INGLÊS COMO FORMA DE COLONIALIDADE DO SABER NA CIÊNCIA

Por Robson Fernandes e Marcia Alvim

América Invertida é um desenho de caneta e tinta de 1943 do artista hispano-uruguaio Joaquín Torres García.

Inúmeros fatores históricos e geopolíticos corroboraram para a utilização da língua inglesa em escala global. No que se refere a produção científica, o inglês é considerado a língua franca das ciências, permitindo que pesquisadores de várias nações compartilhem informações usando um idioma comum. O crescimento constante no número de artigos científicos publicados em inglês demonstra sua ampla adoção por pesquisadores, cientistas, periódicos e repositórios, incluindo aqueles de países que não falam inglês como língua materna. Este processo também abrange propostas de internacionalização das instituições de pesquisa e ensino, bem como a avaliação de pesquisadores e rankings acadêmicos.

Durante o século XX, com o fortalecimento econômico dos Estados Unidos da América, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a língua inglesa foi amplamente difundida ao redor do mundo, tornando-se a principal forma de contato entre as nações. Faz-se relevante discutirmos a relação entre linguagem, ciência e geopolítica e como estes âmbitos são capazes de refletir e de perpetuar estruturas de poder coloniais impostas hierarquicamente, as quais contribuem para a sustentação de diferentes formas de colonialidade, agora não apenas territoriais, mas também linguísticas, científicas e culturais.

O uso predominante do inglês como língua franca da ciência pode ser interpretado à luz da teoria decolonial como uma manifestação da colonialidade do saber. Autores como Aníbal Quijano, Maldonado Torres, Walter Mignolo e Catherine Wash ressaltam que a determinação do inglês como língua franca gera uma hierarquia linguística capaz de marginalizar outras línguas e formas de conhecimento, reforçando sistemas de poder coloniais, especialmente frente ao que denominaremos como monolinguismo.

O monolinguismo do inglês como idioma acadêmico-científico chega a passar de forma quase despercebida, visto que é utilizado como padrão em diversos meios de produção e circulação científica, tais como, publicações, palestras e eventos, além do amplo número de publicações, causando uma espécie de imperialismo linguístico, fenômeno considerado como manifestação da colonialidade do saber, conforme aponta Mignolo:

Uma hierarquia linguística, entre as línguas europeias e as línguas não europeias, privilegiava a comunicação e a produção do conhecimento teórico nas línguas europeias e subalternizava as línguas não europeias como apenas produtoras de folclore ou cultura, mas não de conhecimento/ teoria (Mignolo, 2005, p. 18).

No processo de imposição colonial, as línguas dos colonizadores tornaram-se línguas oficiais de países colonizados e as lutas pelas independências em relação ao colonialismo não significou o fim das diferentes formas de dominação. Anibal Quijano (2005) denomina de colonialidade do poder a matriz colonial de poder que mantém ingerência em diferentes aspectos da vida social e cultural dos países que vivenciaram a colonização.

No contexto de colonialidade do poder e do saber, Mignolo aponta para a necessidade de reflexão sobre este padrão epistemológico da razão universal, buscando romper com o processo de colonização epistemológica presente, inclusive, na indicação da língua padrão da ciência: “[…] os corpos inferiores carregavam inteligência e línguas inferiores” (Mignolo, 2005, p.143).

Neste sentido, a legitimação do uso monolíngue do inglês como meio de comunicação privilegia epistemologias ocidentais dominantes em detrimento de saberes locais e indígenas, perpetuando a lógica da colonialidade, da dominação e da subalternização. Assim, o uso prioritário do inglês na esfera acadêmica-científica pode ser visto como uma forma neocolonial, já que está totalmente alinhado aos interesses dos países do norte global. Esta hegemonia reforça a assimetria na divulgação dos resultados das pesquisas e das produções científicas, tanto na recepção quanto na circulação das produções acadêmicas, desconsiderando as dificuldades que esses mesmos pesquisadores enfrentam para produzir e, também, para terem seus textos aceitos para publicação em periódicos de prestígio.

O uso do inglês como língua comum na comunicação universitária também está presente nas instituições de ensino superior (IES) que buscam se internacionalizar o que demonstra que o fazer científico-acadêmico permanece atrelado aos padrões eurocêntricos ou nortecentrados, dando continuidade à representação da colonialidade do saber nos países periféricos.

Além da manutenção da colonialidade pelo uso da língua hegemônica, pode-se observar um processo de inferiorização imposto aos países emergentes, os quais devem seguir os modelos nortecêntricos como padrões científicos e culturais, evidenciando-se as diversas formas de apagamento de conhecimentos oriundos de povos silenciados, dado que o conhecimento científico produzido, reproduzido, referenciado e compartilhado atualmente pelas instituições universitárias necessariamente se faz por meio de uma língua estrangeira comum, o inglês, estabelecendo-se, portanto, uma forma de colonialidade do saber nas ciências, dada a tentativa de universalização do conhecimento por meio de uma língua hegemônica.

Deste modo, é de suma importância a problematização da hegemonia da língua inglesa nas ciências e, conforme Hamel (2007), pensar outras possibilidades linguísticas para a produção de conhecimentos, como o multilinguismo e o plurilinguismo. Estes surgem como alternativas ao monolinguismo na produção científica, possibilitando novas formas de comunicação entre a comunidade científica, capazes de mitigar a exclusividade da língua inglesa nas produções científico-acadêmicas.

O multilinguismo, termo que se refere à possiblidade de coexistência de sistemas linguísticos diferentes (língua, dialeto, fala) dentro de uma comunidade seria um mecanismo estratégico, mediante ao monolinguismo atual, e poderia ser utilizado para representar a diversidade linguística presente na América do Sul, buscando-se uma integração entre o espanhol, o português e o inglês, e, certamente, a influência de línguas de comunidades originárias existentes nestas localidades, visto que a redução da diversidade linguística pode impactar na diversidade cultural das nações.

Oconceito de plurilinguismo refere-se à presença e à interação de várias línguas dentro de uma comunidade específica, superando multilinguismo. Hamel (2007) destaca a importância de políticas linguísticas que promovam a equidade e a inclusão social, reconhecendo o valor das línguas indígenas minoritárias, essenciais para a preservação da diversidade cultural. Amon (2001) reforça as possíveis implicações desse conceito no âmbito educacional e profissional, destacando a necessidade de desenvolver competências plurilíngues para uma melhor integração e comunicação em sociedades globalizadas.

Devido às diversas barreiras linguísticas enfrentadas por pesquisadores no processo de produção científica, autores como Enrique Hamel (2007), Hans De Wit (2016), Gilvan Oliveira (2017) e Ulrich Amon (2001) têm discutido a implementação de uma Política e Planejamento Linguístico na Ciência e na Educação Superior (PPLICES), visando uma educação mais abrangente e inclusiva em termos linguísticos.

Neste contexto, consideramos fundamental a problematização da utilização prioritária da língua inglesa pela comunidade científica, a qual não deve ser tratada apenas como uma ferramenta capaz de atender aos padrões dos países do norte global, mas, sobretudo, como forma de romper com a imposição à determinadas demandas epistemológicas e acadêmicas constituídas pela colonialidade do saber. Deste modo, a proposição da criação de uma Política de Planejamento Linguístico na Ciência e na Educação Superior (PPLICES), as quais buscassem integrar os países periféricos aos diversos centros de pesquisa de todo o mundo, mas não apenas de modo hierárquico e subalterno aos países do norte global. Por meio de uma nova proposta multilíngue seria possível a constituição de redes de pesquisa integradas à perspectiva sul-sul global, capazes de tratarem o processo de comunicação científica de maneira horizontal, de acordo com os diferentes contextos e culturas.

Portanto, concluímos que, embora o inglês possa ser uma ferramenta útil na ciência, é crucial que ele não seja a única forma reconhecida e valorizada pela comunidade científica, mas sim um meio de facilitar a comunicação. Devemos refletir sobre alterativas decoloniais que possam promover a diversidade linguística por meio de políticas e ações que incentivem o multilinguismo e o plurilinguismo, pois consideramos que tais recursos permitem o uso de diversas línguas e tradições de conhecimentos, capazes de valorizar a diversidade linguística (e cultural) que enriquece a experiência educacional, cultural, acadêmica e científica, contribuindo para uma ciência mais inclusiva, anticolonial e alinhada aos princípios de justiça cognitiva e equidade global.

Robson Fernandes é mestre em Ensino e História das Ciências e da Matemática pela UFABC, Especialista em Língua Inglesa pela UMESP e Graduado em Letras (Português /Inglês) pelo Centro Universitário da Fundação Santo André.

Marcia Alvim é doutora em Ciências – Ensino e História da Ciência e mestra em Ensino e História das Ciências da Terra (IG/Unicamp), graduada em História (IFCH/Unicamp) e docente associada do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC.

Referencias bibliográficas

AMON, Ulrich. The dominance of English as a language of science: effects on other languages and language communities. Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 2001, 471 p.

DE WIT, Hans; HUNTER, Fiona.; HOWARD, Laura; EGRON-POLACK, Eva. The internationalisation of higher education. Brussels: European Parliament, Committee on Culture and Education, 2015. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf. Acesso em: 22 jul. 2022.

HAMEL, Enrique R. The dominance of English in the international scientific periodical literature and the future of language use in science. AILA Review, [S.I.], v. 20, n. 1, p. 53-71, 2007. DOI: 10.1075/aila.20.06ham. Disponível em: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/aila.20.06ham. Acesso em: 02 abr. 22.

MIGNOLO, Walter D. A colonialidade de cabo a rabo: O hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. In: LANDER, Edgardo (Org). A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: Perspectivas latino-americanas, 2005. cap 3. p. 35-54. Disponível em: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/14084/1/colonialidade.pdf. Acesso em: 20 jul. 2021.

OLIVEIRA, Gilvan. Política linguística e internacionalização: a língua portuguesa no mundo globalizado do século XXI. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas , v. 52, n. 2, p. 409-433, Dec. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-18132013000200010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01 nov. 2023.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: QUIJANO, Anibal. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

ARTIGO, _DOSSIÊ 254 publicado em ComCiência , revista digital do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) , siga o link para a matéria na revista: https://www.comciencia.br/o-ingles-como-forma-de-colonialidade-do-saber-na-ciencia/, ou visite o sumário do dossiê Colonialismo na Ciência publicado em 15/07/2024 em: https://www.comciencia.br/

. Visite a página ComCiência para acessar inúmeros conteúdo e dossiês.

. Visite o portal da SBPC: https://portal.sbpcnet.org.br/

. Acompanhe o canal YouTube SBPCnet com a 76ª Reunião Anual da SBPC

https://www.youtube.com/results?search_query=76%C2%AA+Reuni%C3%A3o+Anual+da+SBPC

Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias – Tomo I – Lenguas Andinas (Lançamento)

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, Ministra de Cultura do Peru faz a apresentação do REGISTRO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS – RENALIO, publicado neste outubro de 2023.

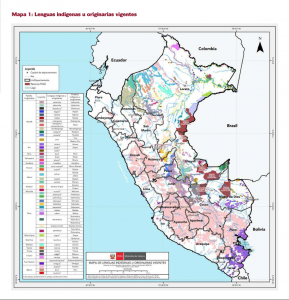

“O Ministério da Cultura, através do Vice-Ministério da Interculturalidade, na sua qualidade de órgão dirigente em matéria de cultura, é responsável por garantir o cumprimento dos direitos linguísticos nas suas dimensões individuais e colectivas. Nesse sentido, elaborou este documento denominado Cadastro Nacional de Línguas Indígenas ou Nativas – RENALIO. Tem como objetivo fornecer e divulgar informações demográficas e sociolinguísticas sobre áreas geográficas de uso, predominância e status oficial, bem como informações bibliográficas sobre as atuais e extintas línguas indígenas ou nativas do país. Esta publicação é composta por dois volumes: o primeiro refere-se às línguas indígenas ou nativas andinas, e o segundo, às línguas indígenas ou nativas da Amazônia.

O RENALIO é um instrumento técnico que contém a lista oficial das línguas indígenas ou nativas do país incluídas no Mapa Etnolinguístico do Peru. Desta forma, é a primeira base de informação sobre as línguas indígenas ou nativas do país dirigida tanto às entidades da administração pública como aos cidadãos em geral, com o objetivo de se estabelecer como ponto de partida para conhecer mais sobre a nossa grande diversidade linguística e os contextos em que se desenvolve. Por exemplo, nos departamentos de Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho e Cusco, mais de 50% da população aprendeu o quíchua como língua materna, o que o torna a língua indígena ou nativa predominante nestas áreas. Por sua vez, Lima é atualmente um dos departamentos com maior número de falantes de línguas indígenas ou nativas, enquanto Loreto é o departamento com maior número de línguas indígenas ou nativas historicamente faladas por sua população, com mais de 30 línguas. presente em seu território.

O Volume I – Línguas andinas indígenas ou nativas inclui informações sobre as línguas indígenas andinas vitais, ameaçadas e críticas, bem como sobre aquelas que estão extintas. Desta forma, quem mergulhar no mundo andino e nas línguas faladas pelos nossos antepassados encontrará informações específicas sobre os nomes das línguas, a família linguística a que pertencem, o seu estado de vitalidade, a sua presença histórica e informações demográficas, bem como aquelas áreas em que o idioma é predominante. Por fim, você também encontrará informações bibliográficas básicas que o encaminharão para trabalhos de autores e pesquisadores que, interessados em cada uma dessas línguas, desenvolveram importantes estudos que nos permitem conhecer mais sobre nossas línguas indígenas ou nativas, seus falantes, e o conhecimento e a sabedoria compreendidos em cada um dos seus contextos culturais no nosso país.

Por fim, é importante destacar que esta publicação compreende um primeiro passo para a construção de um importante registro de informações sobre línguas indígenas ou nativas, para que, a partir de agora, informações valiosas sobre nossas línguas possam continuar a ser incorporadas. e, portanto, sobre a nossa identidade nacional.”

Veja a publicação aqui: RENALIO Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias – Tomo I – Lenguas Andinas

Conheça mais sobre as línguas originárias do Peru visitando a página do Ministério da Cultura, CRI – Centro de Recursos Interculturales: https://centroderecursos.cultura.pe/es

Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia – V CIELLA

O Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA) – programa misto nas áreas de Estudos Linguísticos e Estudos Literários –, convida para a apresentação de propostas ao V Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia, que terá lugar nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2016, subordinado ao tema: “Universidades, Amazonidades, Alteridade”.

O Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA) – programa misto nas áreas de Estudos Linguísticos e Estudos Literários –, convida para a apresentação de propostas ao V Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia, que terá lugar nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2016, subordinado ao tema: “Universidades, Amazonidades, Alteridade”.

O CIELLA é um evento bianual que tem como objetivo principal reunir estudiosos dessas e de áreas afins para discutir e partilhar os resultados de suas pesquisas e dos trabalhos desenvolvidos. Continue lendo