Caçula, babá, cafuné: como mulheres negras escravizadas ajudaram a criar o português brasileiro

.

- Julia Braun – BBC Brasil em Londres

Caçula, babá, moleque, dengo, cafuné. Algumas palavras que usamos no nosso dia a dia escondem traços e fonemas de uma herança africana que está profundamente ligada às mulheres e ao trabalho doméstico exercido pelas negras escravizadas no Brasil dos séculos 16 a 19.

Estima-se que cerca de 4 a 5 milhões de africanos foram traficados para o país durante o período. Destes, cerca de 75% eram bantos, um grupo que se espalhou por uma vasta área ao sul da Linha do Equador na África.

A característica mais evidente que une esses povos é justamente o fato de eles falarem línguas da família linguística banto — de onde emprestamos algumas palavras que seguem até hoje em nosso vocabulário.

A maioria dos que foram enviados à força ao Brasil tinha origem em Angola e República Democrática do Congo, e posteriormente, Moçambique.

No ambiente da família colonial, esses escravizados aprenderam o português na convivência diária com seus senhores — e também imprimiram em seu falar hábitos e características de suas próprias línguas.

Ao mesmo tempo, os colonizadores portugueses foram se apropriando pouco a pouco de termos africanos, que passaram a ser usados principalmente para designar os objetos e atividades do dia a dia.

Nesse contexto, as mulheres africanas tiveram um papel especial, seja por meio do cuidado com as crianças, do seu trabalho na cozinha ou como amas de companhia e curandeiras.

‘Grande mãe ancestral dos brasileiros’

Autora de diversos livros e artigos sobre o tema, a etnolinguista baiana Yeda Pessoa de Castro vê no passado brasileiro um processo que invisibilizou a força de trabalho da mulher negra escravizada na historiografia.

Mas para a pesquisadora, que se dedica ao estudo das línguas africanas e sua influência no Brasil, essas mulheres tiverem um protagonismo na família e vida diária do colonizador que foi muito além do serviço doméstico prestado.

Em seu livro Camões com Dendé, Castro descreve como as mulheres africanas influenciaram as famílias brasileiras por meio da contação de histórias do seu universo fantástico afrorreligioso, do compartilhamento de seu conhecimento nato de folhas e ervas medicinais, como cozinheiras introduzindo elementos de sua dieta nativa na comida diária da casa e como amas de companhia das jovens solteiras e cuidadoras das crianças.

Siga a leitura na fonte:

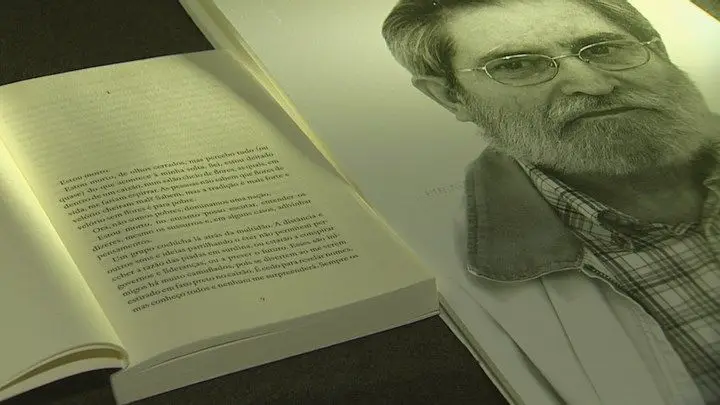

Pepetela lamenta desvalorização das línguas nacionais angolanas

..

Autor de “Mayombe” está preocupado com a forma como “estamos a perder as nossas línguas”, pois a maioria das crianças em Angola só brinca, lê e fala em português

Artur Pestana “Pepetela” lamentou, sexta-feira, em Lisboa, a desvalorização das línguas nacionais, que têm cada vez menos falantes. O escritor reflectiu, entre outros assuntos, sobre a questão da necessidade de políticas de promoção das línguas nacionais durante a sua intervenção na rubrica literária “Autor do Mês”, promovida pela Livraria Lello, sediada em Lisboa, Portugal.

“Estamos a perder as nossas línguas. A maioria das crianças angolanas só brinca, lê e fala em português”, lamentou.

Figura incontornável da literatura lusófona da actualidade, Pepetela foi o autor escolhido do mês de Novembro pela emblemática livraria portuguesa.

Moderada pelo jornalista português Sérgio Almeida, a sessão de conversa com o autor aconteceu na tarde de sexta-feira e contou com a presença de vários amantes da literatura deste autor que tem nas transformações da sociedade angolana a sua maior fonte de inspiração, que se expressa tanto em romances sarcásticos ou hilariantes. Em mais de uma hora de conversa, leitores e admiradores da obra do escritor angolano tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer mais sobre a história e a contribuição de Pepetela para a literatura e cultura de língua portuguesa.

Um dos maiores escritores da língua portuguesa, Pepetela disse que escreve porque a escrita o ajuda a pensar melhor aquilo que vê, tendo argumentando que nunca quis ser professor mas que acabou por ser na maior parte da sua vida, tendo leccionado no ensino universitário. O autor explicou que há mais de dez anos que já não dá aulas, uma profissão que escolheu por acreditar que lhe permitiria continuar a escrever.

Artur Pestana “Pepetela” – Prémio Camões 1997

“Ser escritor profissional tem as suas vantagens e desvantagens, como a falta do convívio com a classe de jovens com os quais cruzava quando dava aulas na faculdade. Comecei a escrever histórias com os 8 ou 9 anos de idade, ainda nas redacções escolares. Os professores entenderam me apoiar, ao invés de me castigarem”, recordou.

Pepetela revelou que ao longo de décadas de carreira continua a escrever por prazer, sem permitir que isso seja um esforço, razão pela qual disse não “se sentir pressionado” em atender aos pedidos de admiradores e editoras sobre novas sequelas das obras já publicadas.

Questionado sobre o espaço dominante que a música assume no panorama cultural em relação à literatura, Pepetela reconheceu que este cenário é antigo. O escritor fez saber que a música sempre foi a expressão principal de manifestação, sublinhado que mesmo quando a escrita se desenvolve, a música já era um meio de grande relevância no país nos séculos passados.

Novo livro a caminho

Figura obrigatória da literatura angolana actual, Pepetela completou, no dia 29 de Outubro, 83 anos de vida, dos quais mais de metade dedicada a narrar em livros a história recente da vida do país. Na semana de celebração de aniversário comunicou a notícia do lançamento do seu novo romance, intitulado “Tudo-Está-Ligado”, sob chancela da editora Dom Quixote, uma das mais prestigiadas da lusofonia.

Segundo a sinopse, no novo romance Pepetela leva os leitores numa viagem que vai desde a formação dos reinos no Planalto Central à actualidade, explorando episódios pouco conhecidos da história do país. Ainda sem data de lançamento a história do novo livro inicia em Benguela, sua terra natal. O muito aguardado novo romance de Pepetela já está à venda nas livrarias portuguesas e marca o regresso do conceituado autor, seis anos após o seu último livro, “Sua Excelência, de Corpo Presente”.

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos “Pepetela” nasceu em Benguela, em 1941. Licenciou-se em Sociologia, em Argel (Argélia), durante o exílio, e foi guerrilheiro do MPLA, político e governante. Fez o ensino primário na sua cidade natal, partindo depois para o Lubango (Huíla), onde prosseguiu os estudos.

Em 1958 foi para Lisboa, ingressando no Instituto Superior Técnico, onde frequentou o curso de Engenharia até 1960. Pepetela tornou-se militante do MPLA em 1963 e quando abandonou a vida política, optou pela carreira de docente, na Faculdade de Arquitectura de Luanda, onde deu aulas de sociologia. Traduzidos em diversas línguas, em 1997 foi reconhecido com o Prémio Camões, a maior distinção literária da língua portuguesa.

Tem publicados entre outros, os livros “As Aventuras de Ngunga” (1973), “Muana Puô” (1978), “Mayombe” (1980), “O Cão e os Caluandas” (1985), “Yaka” (1985), “Lueji” (1989), “Geração da Utopia” (1992), “O Desejo de Kianda” (1995), “Parábola do Cágado Velho” (1997), “A Gloriosa Família” (1997), “A Montanha da Água Lilás” (2000) e “Jaime Bunda, Agente Secreto” (2001) e “Sua Excelência de Corpo Presente” (2018).

Na sua galeria constam ainda os prémios Correntes de Escrita, em 2020, Rosalia de Castro, do Centro PEN Galiza, em 2014, Nacional de Literatura (1981), Nacional de Cultura e Artes (2002), Especial dos Críticos Literários de São Paulo (1993), Internacional da Associação de Escritores Galegos (2007), Prince Claus da Holanda (1993) e Grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Algarve, conferido em 28 de Abril de 2010.

Pepetela foi, igualmente, distinguido com o título Doutor Honoris Causa, pelo Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, em 2022.

Leia diretamente na fonte:

Pepetela lamenta desvalorização das línguas nacionais angolanas – Ecos do Henda

Política Linguística e sua relação com as “legislações linguísticas”

Por Gabriel Campos

Publicado em

ㅤAs políticas linguísticas antecedem em muito o surgimento dos estudos do campo conhecido como Política Linguística. No contexto brasileiro, podemos mencionar, por exemplo, as políticas de silenciamento das línguas indígenas de Marquês de Pombal, no século XVIII, e das línguas de imigrantes, durante o período do Estado Novo, no século XX. Apesar disso, é comum entre pesquisadores da área atribuir ao linguista Einar Haugen o título de fundador do campo de estudos da Política Linguística em razão de suas pesquisas sobre a situação linguística da Noruega, na metade do século XX.

ㅤㅤㅤA partir dos estudos iniciais de Haugen, diversos outros pesquisadores se debruçaram sobre conceitos do campo da Política Linguística, como o alemão Heinz Kloss, o norte-americano Robert Leon Cooper, o chileno Rainer Enrique Hamel, o neozelandês Bernard Dov Spolsky, o brasileiro Gilvan Müller de Oliveira, entre outros. Nas últimas décadas, é nos estudos do linguista e sociólogo francês Louis-Jean Calvet que grande parte dos pesquisadores brasileiros fundamenta suas reflexões.

ㅤㅤㅤSegundo Calvet, podemos dividir o campo da Política Linguística em duas vertentes: o planejamento linguístico, que se ocupa do delineamento de uma ação ou intervenção sobre uma ou mais línguas, e a política linguística, que trata da implementação do planejamento anteriormente delineado (Calvet, 2007). Ainda, Calvet menciona que, com o propósito de instituir intervenções sobre a(s) língua(s), o Estado tem como principal recurso as leis linguísticas, ou seja, instrumentos normativos. Nesse sentido, o professor, linguista e jurista canadense Joseph Giuseppe Turi afirma que o fenômeno cada vez mais predominante da coexistência de línguas em uma relação de conflito entre maiorias e minorias linguísticas é responsável pelo aumento de intervenções linguísticas. Logo, é a partir de políticas linguísticas que o Estado administra esses fenômenos, as quais, para Turi, “atualmente tendem a se traduzir cada vez mais em legislação linguística” (Turi, 2013, p. 1).

ㅤㅤㅤEm artigo recente intitulado Reflexões sobre o conceito de “legislações linguísticas”, os pesquisadores brasileiros Marcos Paulo Matos e Maria Carvalho comentam que o conceito de legislações linguísticas exerce duas funções: descrever e denunciar. A partir das legislações linguísticas, podemos descrever sobre as políticas linguísticas em curso mediadas pelo Estado, como elas ocorrem, o seu alcance, entre outros aspectos. Por outro lado, os pesquisadores mencionam que podemos constatar, com base nas legislações linguísticas, a não neutralidade dessas políticas, as quais beneficiam e protegem certos grupos em detrimento de outros.

ㅤㅤㅤAcerca das legislações linguísticas no contexto brasileiro, podemos destacar, por exemplo, os avanços dos movimentos de cooficialização de línguas indígenas e de imigração tanto no nível municipal quanto estadual. Iniciado em 2002, no município de São Gabriel da Cachoeira-AM, esse movimento já conta com mais de 80 legislações linguísticas promulgadas em quase todos os estados brasileiros, totalizando 49 línguas cooficializadas (para mais informações, ver Repositório Brasileiro de Legislações Linguísticas).

ㅤㅤㅤÉ importante reconhecer, ainda, que políticas linguísticas não se resumem aos instrumentos normativos. A professora da Unicamp Terezinha de Jesus Machado Maher, em capítulo do livro Políticas e Políticas Linguísticas, aponta para a omissão do Estado em relação à situação de algumas línguas minoritárias: “a ausência de uma política linguística de Estado constitui, em si mesma, uma política linguística de Estado!” (Maher, 2013, p. 124). Nessa perspectiva, Calvet enfatiza, também, o problema da representatividade no planejamento linguístico no atual estado democrático: “em todo planejamento, há um reduzido número de planejadores e um grande número de planejados aos quais raramente se pergunta a opinião” (Calvet, 2007, p. 159).

ㅤㅤㅤEm suma, a relação entre a Política Linguística e o conceito de legislações linguísticas é complexa e reveladora. Ao mesmo tempo em que as legislações linguísticas constituem ferramentas jurídicas que operacionalizam políticas linguísticas, também revelam as tensões e os interesses subjacentes às decisões do Estado. Logo, compreender essa relação é imprescindível para uma análise do papel das políticas linguísticas de Estado, evidenciando como instrumentos normativos podem atuar tanto na garantia e promoção de direitos linguísticos quanto na perpetuação de desigualdades e assimetrias entre línguas.

CALVET, L.-J. As políticas linguísticas. Tradução de Isabel de Oliveira Duarte, Jonas Tenfen e Marcos Bagno. São Paulo: Parábola, 2007.

MAHER, T. M. Ecos de resistência: Políticas Linguísticas e Línguas Minoritárias no Brasil. In: NICOLAIDES, C.; SILVA, K. A.; TILIO, R.; ROCHA, C. H. (Eds.). Políticas e Políticas Linguísticas. Campinas: Pontes Editores, 2013. p. 117-134.

MATOS, M. P. S. Repositório Brasileiro de Legislações Linguísticas (RBLL). IPOL, 2023.

MATOS, M. P. S.; CARVALHO, M. L. G. Reflexões sobre o conceito de “legislações linguísticas”. Cadernos De Dereito Actual, v. 21, p. 242-271, 2023.

TURI, J.-G. Linguistic Legislation. In: CHAPELLE, C. A. (Ed.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2013. p. 1-7.

Gabriel Plácido Campos

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduado em Bacharelado em Letras Tradução – Inglês-Português pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Confira o artigo na fonte: https://geomultling.ufsc.br/politica-linguistica-e-sua-relacao-com-as-legislacoes-linguisticas/

Saiba mais visitando o Repositório Brasileiro de Legislações Linguísticas no link abaixo:

PNAB 2024: Edital Expressões Culturais dos Povos Indígenas, Quilombolas e Tradicionais de Santa Catarina tem inscrições abertas

.

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) abre neste sábado, 9 de novembro de 2024, o período de inscrições para a quarta iniciativa no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB): o Edital Expressões Culturais

dos Povos Indígenas, Quilombolas e Tradicionais de Santa Catarina. Interessados têm até as 23h59 de 2 de fevereiro de 2025 para se inscrever no link expressoesculturais.fepese.org.br, onde também está a íntegra do Edital.

O Edital vai premiar iniciativas culturais indígenas, quilombolas e de povos tradicionais com suas condições de existência e livre manifestação como forma de reconhecimento e valorização do protagonismo dos diferentes Povos no Estado de Santa Catarina, em pelo menos uma das seguintes áreas:

– Religiões, rituais e festas tradicionais;

– Músicas, cantos e danças;

– Línguas desses povos;

– Narrativas simbólicas, histórias e outras narrativas orais;

– Educação e processos próprios de transmissão de conhecimentos;

– Meio ambiente, territorialidade e sustentabilidade das culturas;

– Medicina destes povos;

– Alimentação dos povos: manejo, plantio e coleta de recursos naturais; e culinária.

– Jogos e brincadeiras;

– Arte, produção material e artesanato;

– Pinturas corporais, desenhos, grafismos e outras formas de expressão simbólica;

– Arquitetura destes povos;

– Memória e patrimônio: documentação; museus; e pesquisas aplicadas.

– Textos escritos destes povos;

– Dramatização e histórias encenadas;

– Produção audiovisual e fotografia;

– Outras formas de expressão próprias das culturas.

Poderão participar somente os Povos Indígenas, Quilombolas e Tradicionais do estado de Santa Catarina. Serão distribuídos R$ 3.150.000,00 divididos em 140 prêmios. Os recursos são oriundos do Governo Federal repassados por meio da Lei nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc, com operacionalização da FCC em Santa Catarina.

Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas junto à FCC, por meio do endereço eletrônico expressoesculturais@fepese.org.br.

Live de leitura comentada

No dia 14 de novembro (quinta-feira), às 18h, será realizada live com a leitura comentada do texto do Edital. Proponentes e interessados poderão acompanhar pelo canal de vídeos da FCC no YouTube e enviar suas dúvidas pelo chat da transmissão.

Saiba mais buscando o site da FCC no link:

https://cultura.sc.gov.br/noticias/25165-pnab-2024-edital-expressoes-culturais

‘Identidade Pomerana: Uma Viagem Formativa Desvelando Conflitos Soterrados’

Livro sobre identidade pomerana será lançado nesta sexta-feira (08), em Santa Maria de Jetibá

.png?v=638666626248164670)

Santa Maria de Jetibá recebe nesta sexta-feira (08), o lançamento do livro ‘Identidade Pomerana: Uma Viagem Formativa Desvelando Conflitos Soterrados’, de autoria de Swami Cordeiro Bérgamo e Sandra Soares Della Fonte. O evento é aberto ao público, e acontece no Auditório da Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Graça Aranha, às 19h, e conta com uma palestra.

Voltado especialmente para educadores e para a comunidade pomerana, o livro convida o leitor a uma jornada de reflexão e conhecimento, trazendo uma valiosa contribuição para o acervo de História e Memória do Espírito Santo. A obra propõe uma visão do cotidiano de Santa Maria de Jetibá, destacando a importância de preservar o patrimônio material e imaterial da cidade e o modo de vida de seu povo.

Explorando o processo de transformação pomerano, o livro questiona os limites dos marcadores culturais, alertando para os riscos de comercialização da memória e da cultura de um povo. A obra revela as tensões entre a preservação autêntica e as influências comerciais, levantando a questão: até que ponto é possível valorizar a cultura sem reduzi-la a um produto de consumo?

Em uma análise dialética, os autores também abordam os movimentos de resistência que buscam proteger a identidade pomerana da mercantilização e reforçam a importância de manter viva essa memória, mesmo em um cenário de mudanças culturais.

Esta ‘viagem formativa’ é um convite para quem deseja entender melhor os desafios de se preservar uma cultura viva e conhecer os conflitos que surgem em meio a esse processo.

O livro “Identidade Pomerana: Uma Viagem Formativa Desvelando Conflitos Soterrados” conta com o apoio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretária da Cultura (Secult).

Serviço:

Data: 08 de novembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da EEEFM Graça Aranha, Santa Maria de Jetibá, ES

Entrada gratuita

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

secultjornalismo@gmail.com / comunicacao@secult.es.gov.br

Preservação das línguas indígenas ganha impulso com inteligência artificial

.

Tecnologia da IBM e da USP desenvolve e aprimora instrumentos que fornecem documentação, conservação e revitalização dos idiomas

Iniciativa da IBM e USP usa IA para preservar e fortalecer as línguas indígenas Foto: portaldasmissoes.com.br / Flipar

Apesar de representarem apenas 6% da população mundial, os povos indígenas são responsáveis por mais de quatro mil das cerca de sete mil línguas faladas globalmente. No entanto, a perda destes idiomas é um fato alarmante: prevê-se que mais da metade desaparecerá até o meio do século XXI.

Durante a Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) promovida pela Unesco, um projeto pioneiro envolve pesquisadores da IBM Research Brasil em colaboração com a Universidade de São Paulo (USP). O projeto está empregando tecnologias de inteligência artificial para fortalecer e revigorar as línguas indígenas do Brasil.

A iniciativa está desenvolvendo e aprimorando instrumentos que fornecem documentação, conservação, revitalização e utilização desses idiomas, sempre em parceria com as comunidades indígenas.

São dois os principais objetivos: vitalizar, ou seja, aumentar a quantidade de jovens que falam e escrevem essas línguas; e fortalecer as línguas indígenas que já se encontram em um processo de desaparecimento.

O projeto

O projeto começou em 2023, quando a IBM e a USP desenvolveram ferramentas de IA para capacitar comunidades indígenas a escreverem suas línguas de maneira eficiente, empregando métodos avançados de processamento de linguagem natural (PLN).

A primeira ação foi implementada na aldeia Tenondé Porã, localizada no extremo sul de São Paulo, por meio de uma colaboração com uma escola secundária local. Em colaboração com estudantes e jovens nativos da língua Guarani Mbya, foram criadas ferramentas de suporte à escrita do idioma, visando ampliar sua utilização no cotidiano, na internet e nas mídias sociais.

Outra iniciativa que começou este ano está focando no idioma Nheengatu, uma língua histórica que funcionou como canal de comunicação entre várias etnias durante o período imperial brasileiro. Neste cenário, a tecnologia de inteligência artificial empregada permite que os usuários escrevam frases em português e obtenham traduções para o Nheengatu, contribuindo para a conservação do idioma, mas também para seu uso diário, principalmente entre os mais jovens.

Confira a matéria no link:

Saiba mais puxando a rede IPOL

. Como a Inteligência Artificial Ajuda a Preservar Línguas Indígenas em Perigo

Descubra como a inteligência artificial ajuda a preservar línguas indígenas e revitalizar no Brasil. Ferramentas inovadoras auxiliam nesse importante projeto.

A preservação de línguas indígenas está em risco. Muitas dessas línguas estão desaparecendo rapidamente, ameaçando a cultura e identidade de povos ao redor do mundo. A perda de um idioma significa perder histórias e tradições valiosas.

https://proconteudo.com.br/inteligencia-artificial-ajuda-a-preservar-linguas/

. Guarani, Nheengatu e mais: Como a tecnologia está revitalizando línguas indígenas

https://inovasocial.com.br/tecnologias-sociais/ibm-usp-linguas-indigenas/

É impossível falar de cultura sem falar de língua. Cada idioma traz em si uma maneira única de ver o mundo, uma herança que atravessa gerações e se transforma em histórias, valores e saberes ancestrais. Mas, em pleno século XXI, o que antes era apenas uma preocupação para linguistas e antropólogos, hoje virou uma corrida contra o tempo: mais da metade das línguas faladas atualmente corre o risco de desaparecer até o final do século. É nesse cenário urgente que a IBM e a Universidade de São Paulo (USP) uniram forças, propondo uma solução inovadora que alia tecnologia de ponta à preservação cultural.

. Centro de Inteligência Artificial USP

O Centro de Inteligência Artificial (Center for Artificial Intelligence – C4AI) tem o compromisso de desenvolver pesquisas no estado da arte em Inteligência Artificial (IA), explorando tanto aspectos básicos quanto aplicados nesta área. Com suporte da IBM e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o C4AI também desenvolve estudos sobre o impacto social e econômico da IA e conduz atividades de disseminação de conhecimento e transferência de tecnologia, procurando formas de melhorar a qualidade de vida humana e incrementar diversidade e inclusão. (https://c4ai.inova.usp.br/pt/sobre/)

. C4AI – Centro de Inteligência Artificial

Pesquisas

https://c4ai.inova.usp.br/pt/pesquisas/

O Centro de Inteligência Artificial (Center for Artificial Intelligence – C4AI) tem o compromisso de desenvolver pesquisas no estado da arte em Inteligência Artificial (IA), explorando tanto aspectos básicos quanto aplicados nesta área. Com suporte da IBM e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o C4AI também desenvolve estudos sobre o impacto social e econômico da IA e conduz atividades de disseminação de conhecimento e transferência de tecnologia, procurando formas de melhorar a qualidade de vida humana e incrementar diversidade e inclusão. (https://c4ai.inova.usp.br/pt/sobre/)

2. PROINDL

Tecnologias de Inteligência Artificial no Fortalecimento das Línguas Indígenas do Brasil

A grande maioria das línguas indígenas do Brasil está sob a ameaça de desaparecer até o fim do século 21. Por um lado, os povos indígenas e seus territórios continuam sob ataque de indivíduos e organizações, com invasões, disseminação de doenças, e destruição dos ecossistemas dos quais dependem. Por outro lado, os violentos processos iniciados com a colonização e que persistem como a migração forçada, a catequese e a imposição de línguas europeias, têm afetado significativamente o número de falantes das línguas indígenas.

Este projeto conjunto da IBM Research e da USP explora a criação e uso de Inteligência Artificial para o desenvolvimento, em parceria com comunidades indígenas, de ferramentas que auxiliem a preservação, revitalização e disseminação das línguas indígenas do Brasil. (Siga a leitura em https://c4ai.inova.usp.br/pt/pesquisas/)