MEC se posiciona contra o ensino a distância em comunidades tradicionais

.

MEC se posicionou contrário a lei 10.820, que alterava a educação escolar em comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos no Pará

17/02/2025

O Ministério da Educação (MEC) se posicionou contrário a lei 10.820, que alterava a educação escolar em comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos no Pará. A lei foi derrubada pela Assembleia Legislativa do estado na última quarta-feira (12).

A decisão dos deputados ocorre após acordo com o governo, depois de intensa pressão de indígenas e professores que se manifestavam em uma ocupação na Secretaria de Educação do Pará há um mês.

“Não há amparo legal para a substituição do ensino presencial por aulas telepresenciais ou mediadas por tecnologia nessas comunidades”, diz o Mec. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirma que a mudança na legislação estadual não previa o fim do ensino presencial.

Ocupação de indígenas e professores no prédio da Secretaria de Educação do Pará (Seduc). (Foto: Nay Jinknss/@nayjinknss)

O MEC explica que “a legislação nacional e internacional garante o direito à educação diferenciada para esses grupos e estabelece a necessidade de consulta e participação das comunidades indígenas na formulação de políticas educacionais”. O MEC disse, também, que o posicionamento já havia enviado o parecer ao Ministério Público Federal (MPF), ao ser questionado.

“A Constituição Federal define a educação como direito público subjetivo, assegurando que o ensino seja ministrado com igualdade de condições e garantia de padrão de qualidade. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a educação escolar indígena deve ser intercultural e ministrada de forma presencial, com respeito às línguas maternas e aos processos próprios de aprendizagem”, afirma o MEC.

Territórios Etnoeducacionais

Em nota, o MEC cita, ainda, que um decreto de 2009 determina que “a organização da educação escolar indígena deve ocorrer dentro dos Territórios Etnoeducacionais, respeitando as especificidades culturais e territoriais das comunidades”, e outro de 2017 regulamenta “a oferta de educação a distância no Brasil não inclui a educação escolar indígena, quilombola e do campo”.

A nota reconhece que “a tentativa de substituir o ensino presencial pelo ensino remoto vai contra as diretrizes internacionais de educação para povos indígenas, como a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que exige que políticas educacionais voltadas a povos indígenas sejam desenvolvidas em consulta com as próprias comunidades”.

MEC

O MEC disse que “não apenas se posiciona contra o ensino a distância nessas comunidades, mas também reafirma compromisso com a educação presencial e diferenciada”.

O parecer do MEC cita que para o o sistema aplicado no Pará adotar os territórios etnoeducacionais é preciso que:

- a oferta de ensino deve respeitar a diversidade cultural e linguística das comunidades indígenas e quilombolas.

- os currículos devem ser elaborados em conjunto com as comunidades e considerar conhecimentos tradicionais.

- a formação de professores indígenas deve ser fortalecida, garantindo que eles sejam os principais educadores das comunidades.

- a infraestrutura das escolas deve ser adequada, incluindo a construção de escolas em terras indígenas e rurais, e não a substituição dessas estruturas por centros de mídia urbana.

- as políticas educacionais devem ser formuladas com a participação ativa das comunidades, garantindo que necessidades e reivindicações sejam respeitadas.

Veja mais em https://iclnoticias.com.br/mec-ensino-a-distancia-comunidades-tradicionais/

Cinema deve olhar para violações a indígenas na ditadura

.

LÉO RODRIGUES – REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

© LEO FONTES/UNIVERSO PRODUÇÃO/ DIVULGAÇÃO

Há uma semana, o cinema brasileiro vem comemorando a indicação do filmeAinda Estou Aqui a três categorias do Oscar. O longa-metragem alcançou o feito inédito ao levar para as telas a história da família de Rubens Paiva, deputado federal que teve seu mandato cassado pela ditadura militar e que foi posteriormente torturado e morto.

Inaugurando o calendário do audiovisual brasileiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes que ocorre ao longo desta semana na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, se tornou mais um espaço para se debater e se celebrar a conquista. Mas a programação também levou para as telas um filme que, de alguma forma, resgata uma história que realça uma marca pouco conhecida do mesmo regime militar: a violação aos povos indígenas.

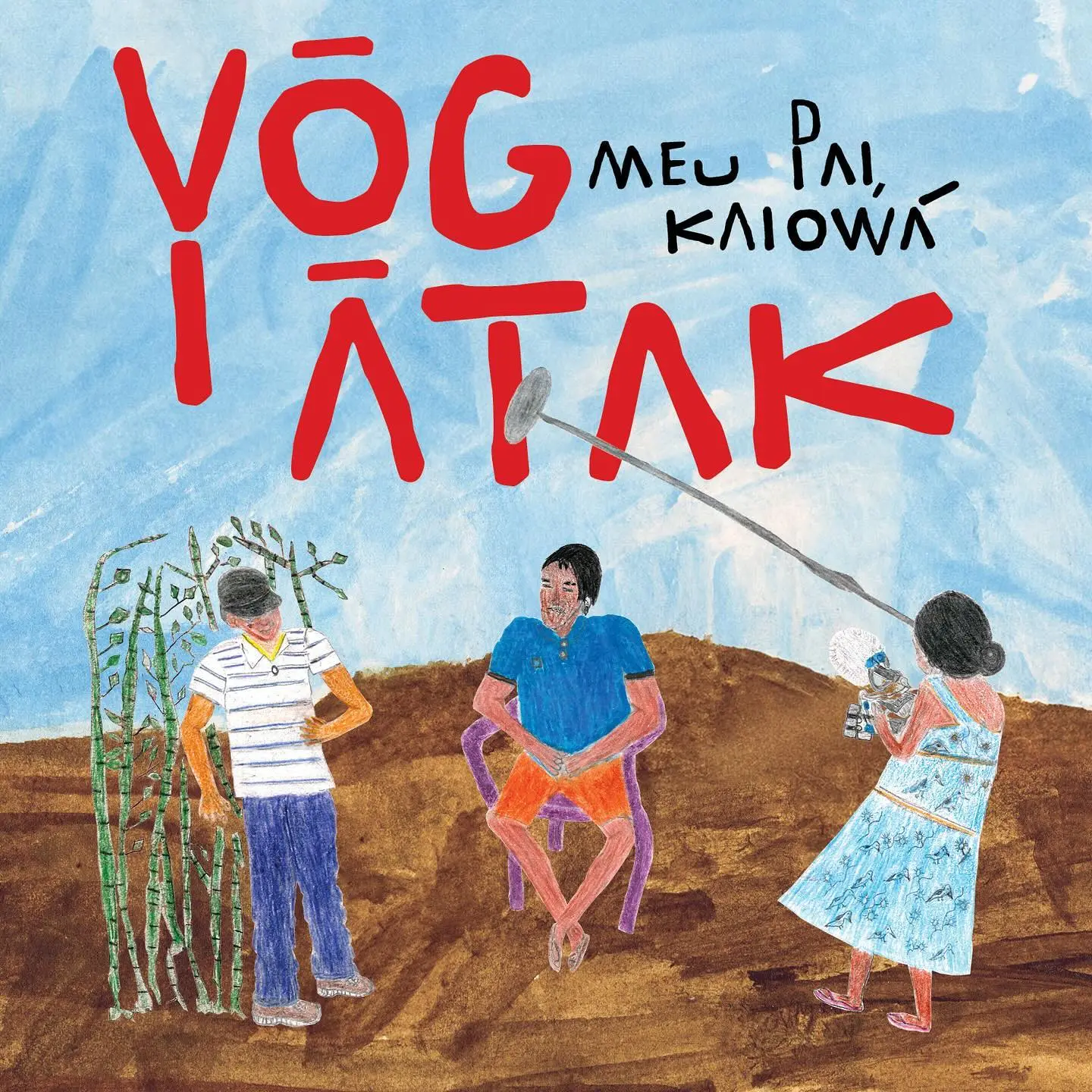

“São memórias que o cinema nos dá uma chance de revisitar e que podem assim ser jogadas na cara do povo brasileiro de uma certa forma”, avalia o etnólogo e cineasta Roberto Romero, um dos diretores do documentário Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá.

Exibido no domingo (26), ele aborda o assunto de uma forma lateral. O documentário narra o reencontro de Sueli Maxakali com seu pai Luiz Kaiowá. “Eu não o conheci. Eu tinha seis meses de idade e minha irmã tinha cinco anos quando ele partiu”, conta Sueli, em debate sobre o filme realizado nessa terça-feira (27). Ela também é uma das diretoras do documentário.

Luiz Kaiowá é um indígena Guarani-Kaiowá que chegou, através da Fundação Nacional do Índio (Funai), para trabalhar na terra Maxacali, em Minas Gerais. Ele operava um trator e lá se casou com a mãe de Sueli. No entanto, ele acabou voltando para a terra dos Guarani-Kaiowá em Mato Grosso do Sul.

Tudo aconteceu “no tempo dos soldados” como dizem os indígenas mais velhos que dão seus depoimentos no filme. Eles relatam os maus-tratos a que foram submetidos e o desmatamento, relegando a aldeia a uma porção de terra reduzida que sequer tinha água.

“Boa parte desse território foi dividido durante a ditadura militar. O capitão Manoel dos Santos Pinheiro, que era o sobrinho do governador de Minas Gerais, foi enviado para lá para ser o dono daquela região e fazer o que quisesse. Ele dividiu a terra entre os próprios funcionários do SPI [Serviço de Proteção aos Índios] e depois da Funai”, conta Roberto Romero, lembrando que o militar também atuou para impedir a demarcação.

O filme Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá foi dirigido a oito mãos: além de Sueli Maxacali e Roberto Romero, o quarteto foi composto ainda por Isael Maxakali e Luísa Lanna. Um ônibus levou os Maxacalis até a aldeia Guarani-Kaiowá. Dessa forma, o reencontro entre Sueli e seu pai foi também o momento de uma comunhão entre os dois povos.

Luísa defende que o cinema olhe com mais atenção para a memória que os povos indígenas guardam do período militar. “As atrocidades que aconteceram foram muitas e elas são muito pouco conhecidas pela população de uma forma geral. Mas é importante pontuar que é um buraco que não é só na cinematografia. É na história também,” enfatiza.

Ela vê a possibilidade de uma evolução paralela. “As coisas vão andando juntas. Na medida que a historiografia for reconhecendo, a cinematografia vai reconhecendo. Uma coisa puxa a outra. E assim vai tornando possível que essas histórias sejam contadas e passem a integrar o repertório histórico da população brasileira. Mas, com certeza, acho que ter mais editais dedicados principalmente a autorias indígenas e realizadores indígenas [isso] pode contribuir para resgatar essas memórias.”

Violações

As violações de direitos no regime militar já foram exploradas por diferentes filmes. O Que é Isso Companheiro?, Zuzu Angel, Marighella, O ano em que meus pais saíram de férias e Batismo de Sangue são alguns títulos de referência, ao qual agora se soma Ainda Estou Aqui. No entanto, nenhum deles aborda o que ocorreu com os indígenas.

Alguns livros vêm buscando tirar essas histórias do anonimato. Um dos mais recentes é Tom Vermelho do Verde, lançado em 2022 pelo jornalista e escritor Frei Betto. A obra narra um drama que tem como pano de fundo o massacre dos indígenas Waimiri Atroari durante a abertura de rodovias na Amazônia entre as décadas de 1960 e 1980. Frei Betto, que participou de ações da resistência contra a ditadura, disse em recente entrevista à Agência Brasil que atualmente compreende que os indígenas foram as maiores vítimas da violência empreendida pelos militares.

No cinema, Luísa destaca como um dos trabalhos de referência o filme GRIN – Guarda Rural Indígena, lançado em 2016 sob direção de Roney Freitas e Isael Maxakali. Já no filme Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá, ela observa que essa memória da ditadura aparece de um jeito diferente dos registros produzidos pela cultura ocidental do homem branco. De acordo com a diretora, não é uma memória estanque.

“Ela se constrói a partir das várias histórias que são repassadas pelas falas das pessoas que testemunharam esse momento, que viveram esse momento. Elas vão contando cada uma sua memória, mas também as suas várias percepções dessa história, do que aconteceu. Produzem uma memória que é viva e visível. E ela é acima de tudo criativa e inventiva, nesse sentido de que mais de uma história é sempre melhor do que uma história só”, salienta.

A diretora considera que há uma desconstrução da ideia de uma história voltada para a uma busca por uma verdade única e universal. Através dos depoimentos do filme, segundo ela, são apresentadas vivências e percepções individuais.

Resistência

Os Maxakalis formam um povo com cerca de três mil pessoas vivendo na região do Vale do Mucuri em Minas Gerais, dividida em aldeias que ocupam pequenos territórios. Na maioria delas, não tem rio e a paisagem de Mata Atlântica foi substituída por pasto. O filme documenta também a luta liderada por Sueli e Isael para retomada de um novo território para cerca de 100 famílias. Em uma das cenas, uma placa é pintada para demarcar o local.

“Antes de eu viajar para conhecer meu pai, eu queria deixar meu povo mais à vontade. Pintamos a placa para saber que ali está o meu povo”, conta Sueli. Para Roberto Romero, ao colocar o filme como parte do processo de retomada, os Maxakalis o transformam em um instrumento de resistência. Ele destaca ainda a decisão de gravar o documentário todo em idioma indígena. São faladas as línguas dos dois povos retratados: Maxakalis e Guarani-Kaiowás.

“Os Maxacalis perderam tudo de concreto, digamos assim. Mas preservaram a memória das palavras. Eles lembram os nomes de todos os animais da Mata Atlântica mesmo não convivendo com eles há décadas. E essas palavras são faladas como histórias, como narrativas. E também são cantadas. E a gente tenta mostrar isso no filme: que os cantos são parte vida social, da vida cotidiana. Para quase tudo se canta”, diz o diretor.

Para Isael Maxakali, preservar o idioma é uma das principais motivações para fazer filme. “É para não apagar o nosso histórico. Eu gosto de fazer filme também para que o Brasil possa conhecer nossa linguagem”, afirma.

. Aqui uma resenha do filme …Eis o mote inicial: Sueli Maxakali quer retomar o contato com o pai. Ele, a quem chamam Luiz, não é parte dos Maxakali; antes, é um Kaiowá andarilho, oriundo das bandas do Mato Grosso. De algum modo, ele foi levado para Teófilo Otoni, onde conheceu os Maxakali e a mãe de Sueli, antes de retornar para casa, anos depois.

Por que ele foi levado para tão longe? Porque estávamos na ditadura militar, e porque Luiz não tinha documentos, e porque os milicos aprisionavam os indígenas que, assim como ele, estavam soltos no mundo, forçando-os a trabalhar.

pela qualidade de seu conteúdo. Publica ensaios, resenhas, entrevistas, textos de ficção (contos, poemas, crônicas e trechos de romances), ilustrações e HQs.

Edital Pós-doutorado junior na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, por meio do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais na Amazônia (PDTSA) e Rede Bionorte-Marabá, torna público o Edital que visa selecionar 1 (um) bolsista de pós-doutorado júnior (PDJ) para atuação no projeto “Uso, conservação e intercâmbio de plantas e saberes entre povos indígenas do Sudeste do Pará” financiado na chamada Amazônia+10 expedições científicas. Participe!

VALORIZAÇÃO: leis aprovadas na ALERR mantêm vivos costumes e tradições indígenas

.

Textos aprovados valorizam línguas indígenas, artesanatos produzidos em comunidades locais e incentivo à produção agrícola

Por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA

.

Roraima tem quase cem mil pessoas declaradas indígenas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para valorizar os povos originários, a Assembleia Legislativa (ALE-RR) aprovou textos que enaltecem e preservam os costumes e tradições das comunidades. Além disso, a Casa tem a Comissão de Políticas Indigenistas, que trata e discute as necessidades dos indígenas no estado.

Em setembro deste ano, os parlamentares aprovaram a Lei nº 2055/2024, que reconhece as línguas indígenas faladas em Roraima como patrimônio cultural imaterial, estabelece a cooficialização de todas elas e cria a Política Estadual de Proteção das línguas indígenas. Além do português, o texto menciona como idiomas cooficiais: Hixkaryana, Ingarikó, Maku, Makuxi, Ninam, Patamona (Kapon), Sanumá, Taurepang (Pemón), Wai-wai, Wapixana, Yanomami, e Yekwana (Maiongong)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/u/Z/3BcjTTRDCes8mKyBZtKg/foto-2.jpg)

Línguas indígenas faladas em Roraima são patrimônio cultural imaterial — Foto: Eduardo Andrade/ SupCom ALE

A lei é uma iniciativa do presidente do Poder Legislativo, deputado Soldado Sampaio, e reforça a Lei nº 1782/2023, do ex-deputado Evangelista Siqueira, que reconhece as línguas locais como de relevante interesse cultural.

Para Sampaio, a diversidade linguística existente em meio aos povos originários precisava ser materializada em um texto legislativo, já que a Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a utilização das línguas maternas em processos próprios de aprendizagem. Por essa razão, muitas comunidades adotam o ensino da língua indígena e do português.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/0/s/wleNhCQB2DADtPonfPSA/foto-3.jpg)

Presidente da ALE-RR, deputado Soldado Sampaio — Foto: Nonato Sousa/ SupCom ALE-RR

“É dever do Estado proteger e manter vivos os idiomas como direito dos povos indígenas. Essa é também uma política internacional da qual o Brasil é signatário, e esses tratados determinam a implementação de iniciativas e ações de valorização e o reconhecimento das línguas indígenas no âmbito da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia, em todos os níveis. Então a lei discutida e aprovada por este parlamento vai ao encontro da valorização dos povos originários e tudo o que eles representam para o país”, declarou Sampaio.

Para a ativista pelos direitos indígenas Marilena da Silva Ramos, que possui o nome artístico Mari Makuxi, as leis que abordam as pautas indigenistas são importantes para o movimento. Filha de Makuxi com Monaikó, nasceu na comunidade Contão, em Pacaraima, e morou na comunidade Pacú, localidade de difícil acesso na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, Normandia.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/g/A/7Bwgi5TmA3BrB6k2I9wg/foto-4.jpeg)

Ativista Mari Makuxi fala da necessidade de leis para preservar cultura indígena — Foto: Marley Lima/ SupCom ALE-RR

“Falo um pouco Makuxi e entendo um pouco Taurepang. Hoje, sei a importância da língua materna na família ou nas comunidades. Nossa cultura milenar, as nossas ancestralidades, que nos preparou, nossos costumes, estão se perdendo. Já não se faz o que a minha avó ou meu avô repassou para a família. As leis são importantes para dar segurança de cada povo e dos povos originários como um todo, para que possam [influenciar a visibilidade indígena] nos jogos, nas músicas, nas histórias, nas memórias, no teatro, para as nossas crianças manterem nossa cultura viva”, enfatizou Mari Makuxi.

Comissão permanente na Casa

Criada no ano de 1999, a Comissão de Políticas Indigenistas tem papel crucial no parlamento, pois é responsável por discutir as propostas de lei que tratam de temas relacionados aos indígenas, promover audiências públicas e debates com as comunidades. Hoje, o grupo é formado pelo deputado Dr. Meton, que está como presidente, Armando Neto, que é vice-presidente, e os membros Marcelo Cabral, Soldado Sampaio e Odilon.

Na atual legislatura, Armando Neto conseguiu aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 004/2023, que mudou o termo “índio” para “indígenas” e “povos indígenas” na Constituição Estadual. A Casa Legislativa também aprovou a Lei nº 1818/2023, que mudou o nome da Secretaria de Estado do Índio para Secretaria dos Povos Indígenas, como forma de valorizar a diversidade das comunidades. Também foi apreciada pelos parlamentares a Lei nº 1877/2023, de Dr. Meton, que criou a Semana da Mulher Indígena em Roraima.

Já a Lei nº 1180/2017 institui o Dia Estadual do Professor Indígena, como forma de homenagear esse profissional que é considerado uma autoridade nas comunidades indígenas, além de fortalecer a categoria. Importante ressaltar que a Educação roraimense é pioneira no reconhecimento de uma educação indígena específica, diferenciada, bilingue e intercultural, tendo sido Roraima o primeiro estado a criar a carreira do professor indígena.

O presidente da Comissão de Políticas Indigenistas, deputado Dr. Meton lembrou que a Casa Legislativa tem desempenhado um importante trabalho de valorização das comunidades, aprovando os projetos de lei que enaltecem as línguas, os costumes e as tradições dos povos originários. Para ele, os indígenas representam um legado de luta, resistência, conhecimento e conquistas, que são essenciais para a preservação da história brasileira.

Ele destacou que, nos últimos meses, fez indicações ao Governo de Roraima para atender as demandas das comunidades. Entre as requisições estão uma ambulância para atender a unidade de saúde Bom Samaritano, e a reforma das escolas indígenas Hermenegildo Sampaio, Marechal Cândido Rondon e Professor Geraldo Crispim, localizadas, respectivamente, nas comunidades Barata, Boqueirão e Coqueirinho.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/5/n/oXB11SRomNuOWY2Uo22Q/foto-5.jpg)

Deputado Dr. Meton é presidente da Comissão de Políticas Indigenistas — Foto: Marley Lima/ SupCom ALE-RR

Na infraestrutura, Dr. Meton solicitou a retomada da obra das vicinais 6 e 10, na região da Vila Reislândia, a reconstrução da ponte de madeira no Boqueirão, a construção urgente de um novo destacamento da Polícia Militar na Vila do Taiano, a destinação definitiva de um trator e equipamentos agrícolas para atender produtores da Comunidade Indígena do Coqueirinho. A mais recente indicação se trata da criação de uma galeria em memória dos povos originários e tradicionais na Assembleia Legislativa de Roraima.

“Somos o estado com a maior população indígena do Brasil, em termos proporcionais, e os deputados estão atentos às pautas indigenistas. Por toda a contribuição que os indígenas tiveram ao longo dos séculos, compartilhando seus saberes com a sociedade, a medicina tradicional, mostrando o respeito pela natureza, este parlamento tem debatido suas necessidades, mantendo o diálogo com as lideranças, para continuar atuando em benefício das comunidades. As indicações que fizemos têm por objetivo contribuir com a qualidade de vida de quem vive nas comunidades”, declarou Dr. Meton.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2024/i/s/TgY0oMR3uEP4KxR6Dqdw/foto-6.jpeg)

Textos enaltecem artesanato produzido em comunidades locais — Foto: Nonato Sousa/ SupCom ALE-RR

A Lei nº 864/2012 trata do Programa Estadual de Incentivo à Produção nas Comunidades Indígenas, como forma de dar autonomia às localidades, respeitando as diferenças culturais. Recentemente, os parlamentares estaduais aprovaram a Lei nº 1848/2023 que cria um plano de fomento para a agricultura familiar indígena, bem como discute a destinação de recursos financeiros.

Também estão em vigor as Leis nº 1591/2021 e 1594/2021 que criou o Selo de Qualidade Artesanal Indígena e o programa de certificação do artesanato indígena, para atestar e incentivar o consumo de produtos feitos pelos indígenas do estado.

E com o intuito de promover a inclusão econômica e social, além de fomentar a produção com sustentabilidade, foi aprovada a Lei nº 942/2013 que criou o Programa de Incentivo e Apoio à Produção Agrícola Familiar e Indígena em Roraima. A norma estimula o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar e indígena, melhorando as condições de vida, gerando emprego e renda no campo.

SAPL

Para conferir todas as normas aprovadas pela Casa Legislativa, basta entrar no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), ferramenta implementada em parceria com o Senado Federal, que facilita o acesso da população às matérias em tramitação, pautas das sessões plenárias, informações institucionais, normas em vigor e a outros assuntos referentes ao parlamento estadual.

Visite o Repositório Brasileiro de Legislações Linguísticas

Pepetela lamenta desvalorização das línguas nacionais angolanas

..

Autor de “Mayombe” está preocupado com a forma como “estamos a perder as nossas línguas”, pois a maioria das crianças em Angola só brinca, lê e fala em português

Artur Pestana “Pepetela” lamentou, sexta-feira, em Lisboa, a desvalorização das línguas nacionais, que têm cada vez menos falantes. O escritor reflectiu, entre outros assuntos, sobre a questão da necessidade de políticas de promoção das línguas nacionais durante a sua intervenção na rubrica literária “Autor do Mês”, promovida pela Livraria Lello, sediada em Lisboa, Portugal.

“Estamos a perder as nossas línguas. A maioria das crianças angolanas só brinca, lê e fala em português”, lamentou.

Figura incontornável da literatura lusófona da actualidade, Pepetela foi o autor escolhido do mês de Novembro pela emblemática livraria portuguesa.

Moderada pelo jornalista português Sérgio Almeida, a sessão de conversa com o autor aconteceu na tarde de sexta-feira e contou com a presença de vários amantes da literatura deste autor que tem nas transformações da sociedade angolana a sua maior fonte de inspiração, que se expressa tanto em romances sarcásticos ou hilariantes. Em mais de uma hora de conversa, leitores e admiradores da obra do escritor angolano tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer mais sobre a história e a contribuição de Pepetela para a literatura e cultura de língua portuguesa.

Um dos maiores escritores da língua portuguesa, Pepetela disse que escreve porque a escrita o ajuda a pensar melhor aquilo que vê, tendo argumentando que nunca quis ser professor mas que acabou por ser na maior parte da sua vida, tendo leccionado no ensino universitário. O autor explicou que há mais de dez anos que já não dá aulas, uma profissão que escolheu por acreditar que lhe permitiria continuar a escrever.

Artur Pestana “Pepetela” – Prémio Camões 1997

“Ser escritor profissional tem as suas vantagens e desvantagens, como a falta do convívio com a classe de jovens com os quais cruzava quando dava aulas na faculdade. Comecei a escrever histórias com os 8 ou 9 anos de idade, ainda nas redacções escolares. Os professores entenderam me apoiar, ao invés de me castigarem”, recordou.

Pepetela revelou que ao longo de décadas de carreira continua a escrever por prazer, sem permitir que isso seja um esforço, razão pela qual disse não “se sentir pressionado” em atender aos pedidos de admiradores e editoras sobre novas sequelas das obras já publicadas.

Questionado sobre o espaço dominante que a música assume no panorama cultural em relação à literatura, Pepetela reconheceu que este cenário é antigo. O escritor fez saber que a música sempre foi a expressão principal de manifestação, sublinhado que mesmo quando a escrita se desenvolve, a música já era um meio de grande relevância no país nos séculos passados.

Novo livro a caminho

Figura obrigatória da literatura angolana actual, Pepetela completou, no dia 29 de Outubro, 83 anos de vida, dos quais mais de metade dedicada a narrar em livros a história recente da vida do país. Na semana de celebração de aniversário comunicou a notícia do lançamento do seu novo romance, intitulado “Tudo-Está-Ligado”, sob chancela da editora Dom Quixote, uma das mais prestigiadas da lusofonia.

Segundo a sinopse, no novo romance Pepetela leva os leitores numa viagem que vai desde a formação dos reinos no Planalto Central à actualidade, explorando episódios pouco conhecidos da história do país. Ainda sem data de lançamento a história do novo livro inicia em Benguela, sua terra natal. O muito aguardado novo romance de Pepetela já está à venda nas livrarias portuguesas e marca o regresso do conceituado autor, seis anos após o seu último livro, “Sua Excelência, de Corpo Presente”.

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos “Pepetela” nasceu em Benguela, em 1941. Licenciou-se em Sociologia, em Argel (Argélia), durante o exílio, e foi guerrilheiro do MPLA, político e governante. Fez o ensino primário na sua cidade natal, partindo depois para o Lubango (Huíla), onde prosseguiu os estudos.

Em 1958 foi para Lisboa, ingressando no Instituto Superior Técnico, onde frequentou o curso de Engenharia até 1960. Pepetela tornou-se militante do MPLA em 1963 e quando abandonou a vida política, optou pela carreira de docente, na Faculdade de Arquitectura de Luanda, onde deu aulas de sociologia. Traduzidos em diversas línguas, em 1997 foi reconhecido com o Prémio Camões, a maior distinção literária da língua portuguesa.

Tem publicados entre outros, os livros “As Aventuras de Ngunga” (1973), “Muana Puô” (1978), “Mayombe” (1980), “O Cão e os Caluandas” (1985), “Yaka” (1985), “Lueji” (1989), “Geração da Utopia” (1992), “O Desejo de Kianda” (1995), “Parábola do Cágado Velho” (1997), “A Gloriosa Família” (1997), “A Montanha da Água Lilás” (2000) e “Jaime Bunda, Agente Secreto” (2001) e “Sua Excelência de Corpo Presente” (2018).

Na sua galeria constam ainda os prémios Correntes de Escrita, em 2020, Rosalia de Castro, do Centro PEN Galiza, em 2014, Nacional de Literatura (1981), Nacional de Cultura e Artes (2002), Especial dos Críticos Literários de São Paulo (1993), Internacional da Associação de Escritores Galegos (2007), Prince Claus da Holanda (1993) e Grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Algarve, conferido em 28 de Abril de 2010.

Pepetela foi, igualmente, distinguido com o título Doutor Honoris Causa, pelo Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, em 2022.

Leia diretamente na fonte:

Pepetela lamenta desvalorização das línguas nacionais angolanas – Ecos do Henda

O Rio da minha aldeia está ficando verde – e fui investigar o motivo

.

Na Terra Indígena Xipaya, o Rio Iriri sofre efeitos da mudança climática, com água esverdeada e morte de peixes; nós, Indígenas, vivemos um tempo de incertezas

Desde os tempos imemoráveis, meu povo – os Xipai – tem uma relação íntima com o Rio Iriri. É como parte da família. O Rio sempre foi Rio, e Xipai sempre foi Xipai. São corpos diferentes entrelaçados como um só.

Mas o Rio Iriri do tempo dos meus ancestrais, com águas cristalinas e tom marrom-escuro quando visto de cima, está mudando. No verão, mais seco, sua cor se converte em um verde intenso, inexplicável para a gente. Intrigado, decidi investigar o motivo.

Para contar essa história, eu precisava aguçar meus ouvidos e olhos. Precisava ouvir o Rio.

O Iriri é o maior Rio do município de Altamira, no sudoeste do Pará. Nasce na Serra do Cachimbo, no sul do estado, e de lá serpenteia, atravessando a Amazônia, até desaguar no Rio Xingu. Tem 900 quilômetros de extensão e em algumas partes chega a 2 quilômetros de largura. Na área chamada de Entre Rios, ele recebe as águas do Rio Curuá, lamacentas por conta do garimpo ilegal fora de nosso território, a Terra Indígena Xipaya. Nossa área é demarcada desde 2012 e nela vivem 197 pessoas. Há seis aldeias, três banhadas pelo Iriri e três pelo Curuá.

No leito do Iriri tem pedras de todos os formatos e tamanhos, e na estiagem do verão elas emergem das águas. Parece uma galeria de arte que, em vez de obras famosas, exibe pedras, mostrando a arte da própria Natureza.

Esta casa-Rio é lar de pessoas-floresta, pessoas-fungos, pessoas-plantas, pessoas-bactérias e pessoas-fitoplânctons. Eu precisei me silenciar para ouvir todas elas ao mesmo tempo, como uma enorme e poderosa orquestra. Só é possível falar do Rio Iriri se falar dos Iriris, povos-floresta e mais-que-humanos que vivem em sintonia com ele. Não apenas fazem parte do Rio Iriri, eles são Iriri.

Para contar a história desse Rio, fui ouvir o que todos eles me diziam. Pulei no Iriri na tentativa de me afogar. Meu corpo afundou como uma pedra em seu leito.

Siga a leitura na fonte, clique no link abaixo:

https://sumauma.com/o-rio-da-minha-aldeia-esta-ficando-verde-e-fui-investigar-o-motivo/