Discurso de brasileira na COP26 foi destaque no The New York Times

Foto de: Oli Scarff, da France-Presse/Getty Images

“Meu nome é Txai Suruí, eu tenho só 24, mas meu povo vive há pelo menos 6 mil anos na floresta Amazônica. Meu pai, o grande cacique Almir Suruí me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a Lua, o vento, os animais e as árvores.

Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo.

Uma companheira disse: vamos continuar pensando que com pomadas e analgésicos os golpes de hoje se resolvem, embora saibamos que amanhã a ferida será maior e mais profunda?

Precisamos tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050, é agora!

Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta Ari Uru-Eu-Wau-Wau, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza.

Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo.

Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis; vamos acabar com a poluição das palavras vazias, e vamos lutar por um futuro e um presente habitáveis.

É necessário sempre acreditar que o sonho é possível.

Que a nossa utopia seja um futuro na Terra.

Obrigada”

Leia mais sobre a repercussão do discurso de Txai Suruí Blog do Moisés Mendes

Para o povo Krenak, justiça chega meio século depois

Em 13 de setembro, a juíza Anna Cristina Rocha Gonçalves condenou o Governo Federal, o governo do estado de Minas Gerais e a Fundação Nacional do Índio (Funai) pelos crimes cometidos contra o povo Krenak no sudeste de Minas Gerais durante a ditadura militar (1964 a 1985). Ela ordenou que o Governo Federal organize uma cerimônia de desculpas públicas com cobertura nacional.

“A justiça, embora lenta, está sendo feita”, disse o líder indígena Geovani Krenak, neto de Jacó Krenak, à Mongabay. “O espírito de nossos guerreiros assassinados, como meu avô, [agradece] essa decisão.”

Falar na língua Krenak, beber álcool, manter relações sexuais, ficar ocioso (“vadiagem”), desrespeitar o toque de recolher, deixar o local sem permissão prévia e resistir à ocupação de suas terras por fazendeiros eram atitudes proibidas pelos militares da época, de acordo com relatórios e depoimentos de testemunhas. Confinamento arbitrário, tortura e espancamento eram punições comuns. Muitos Krenaks morreram nos campos, embora os números exatos ainda sejam desconhecidos.

A decisão, tomada em 13 de setembro, também ordenou que a Funai conclua o processo de demarcação da Terra Indígena Sete Salões, além de uma série de medidas para reabilitar a língua e a cultura Krenak.

A Advocacia Geral da União (AGU), que representa o governo federal e a Funai no caso, confirmou que recebeu a decisão, mas recusou-se a comentar. “Qualquer eventual manifestação ocorrerá no âmbito do caso”, escreveu o gabinete da AGU à Mongabay em um e-mail. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais não respondeu aos pedidos de comentário da reportagem.

Pelo menos 8.350 indígenas foram mortos durante a ditadura militar, e muitos mais perderam suas terras ou foram torturados, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014.

Minas Gerais foi palco de algumas das medidas mais cruéis. Em 1969, o militar Manoel dos Santos Pinheiro criou os campos de concentração indígenas conhecidos como Reformatório Krenak e Fazenda Guarani, que abrigaram um total de 121 indivíduos de 17 etnias diferentes nos municípios de Resplendor e Carmésia, de acordo com dados de uma pesquisa acadêmica compilados pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), ligado à Igreja Católica.

Os indígenas considerados rebeldes pelo regime militar eram enviados sem julgamento a esses dois campos de concentração, de acordo com provas constantes de um processo apresentado pelo Ministério Público Federal em 2015. “Os indígenas não eram submetidos a julgamento. Eles não tinham direito de praticar sua cultura e rituais, nem mesmo de falar sua própria língua”, diz o promotor federal Edmundo Antônio Dias, um dos coautores do processo.

O regime militar também criou a Guarda Rural Indígena, um grupo de indígenas treinados por oficiais militares para punir e torturar outros indígenas, o que causou uma ruptura nos modos de auto-organização e resistência entre as comunidades indígenas, dizem os promotores. Durante a cerimônia de graduação da primeira turma da Guarda Rural Indígena, um homem preso pelas mãos e pés num cabo de madeira – método de tortura chamado pau-de-arara – foi apresentado aos oficiais, que foram capturados em filme pelo antropólogo Jesco Von Puttmaker em 1970.

Num testemunho que fez parte do processo, Douglas Krenak, outro dos netos de Jacó Krenak, contou as violações que seu avô sofreu nas mãos do regime: “Ele chegou em casa e dois militares o aguardavam. Pediram que ele ajoelhasse e assoprasse, dizendo que estava embriagado. Ele então teve as mãos amarradas com uma corda presa à sela de um cavalo e foi arrastado pela aldeia até a prisão, onde foi detido.”

Do Dia Internacional da Tradução

Celebrou-se a 30 de setembro o Dia Internacional da Tradução, instituído pela Resolução n.º 71/288 da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), de 24 de maio de 2017. O dia 30 de setembro foi escolhido por ser o dia de São Jerónimo (sécs. III-IV a. C), que é um dos 36 doutores da Igreja Católica e também o santo padroeiro dos tradutores.

No ponto 1 do texto da Resolução n.º 71/288 afirma-se que a tradução profissional, como negócio e como arte, desempenha um importante papel no apoio às propostas e princípios da ONU, unindo nações, facilitando o diálogo, a compreensão e a cooperação e contribuindo para o reforço da paz e da segurança mundiais. Na página web da ONU sublinha-se ainda que a transposição de trabalho literário ou científico e técnico de uma língua para outra, i. e., a tradução profissional em sentido lato (incluindo tradução propriamente dita, interpretação e terminologia), é indispensável para preservar clareza, clima positivo e produtividade no discurso público internacional e na comunicação interpessoal.

A ONU, com seis línguas de trabalho (árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, russo) e com intervenção em praticamente todas as áreas relevantes para as sociedades, constitui um dos maiores empregadores de profissionais da tradução em sentido lato. Também outras grandes organizações internacionais sustentam a sua atividade no trabalho destes profissionais; é o caso da União Europeia (UE), com os seus 27 Estados-membros e as suas 24 línguas oficiais. Nestes casos, a adoção de uma multiplicidade de línguas de trabalho e/ou oficiais valoriza o multilinguismo e a diversidade cultural dos seus membros e sustenta-se em alicerces ideológicos, visto, num caso e em outro, estarmos a falar de instituições que têm entre os seus alicerces constitutivos a necessidade e o desejo de contribuir para a preservação da paz mundial e europeia, respetivamente. Este tipo de solução linguística acarreta elevados custos para as organizações e há até quem defenda, sobretudo na UE, a adoção de uma língua de trabalho (o inglês, língua minoritária na União após o Brexit, representada por Irlanda e Malta), três ou quatro línguas (inglês, francês e alemão, incluindo ou não o espanhol).

Certamente existem organizações que não privilegiam uma abordagem tão diversificada à questão linguística: a NATO e a OCDE têm como línguas de trabalho o inglês e o francês; o Banco Mundial conta apenas com o inglês. Nestes casos, sendo o trabalho de tradução imprescindível ao acesso à informação, os custos inerentes serão suportados pelos Estados-membros, que necessitarão de transpor a documentação para as suas línguas próprias.

Mas a tradução não floresce apenas em ambiente de diálogo, cooperação e paz. Na guerra, desempenha um papel não menos crucial e nas últimas semanas fomos alertados para a importância do trabalho dos tradutores em situações de conflito. Ficou claro para o grande público o quanto o trabalho do tradutor é imprescindível em qualquer forma de contacto internacional em zonas de conflito e do quão perigoso pode ser o exercício da profissão.

O trabalho do tradutor nem sempre é devidamente respeitado e valorizado pelas sociedades, e muitos tradutores veem a sua atividade constantemente ameaçada pelo uso inadvertido de ferramentas de tradução automática em situações inapropriadas e pelo trabalho precário e mal remunerado, ainda que todos nós beneficiemos todos os dias do seu labor.

Por Margarita Correia Via Diário de Notícias

Indígenas querem fundar a 1ª Academia da Língua Nheengatu

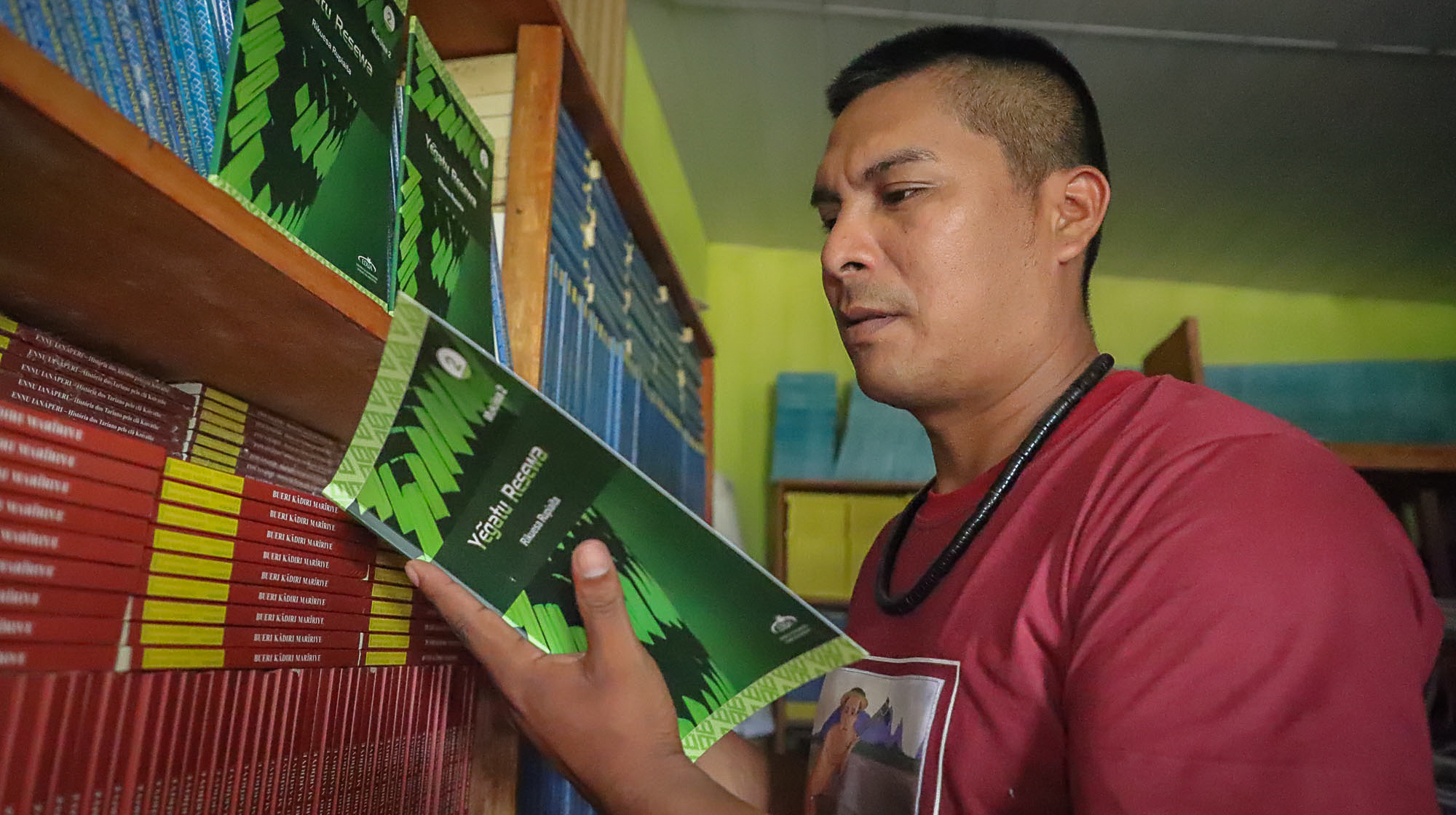

Professores e escritores indígenas amazonenses se organizam para criar estratégias de ensino do Nheengatu para atingir comunidades e públicos na internet e no ensino superior. A imagem acima mostra Edson Baré com livros em Nheengatu (Foto: Paulo Desana/Dabukuri/Amazônia Real)

Manaus (AM) – Professores e escritores indígenas amazonenses querem fundar a primeira Academia da Língua Nheengatu (conhecida como Língua Geral). O objetivo é valorizar a língua, que já foi proibida na Amazônia pelos colonizadores. Eles pedem a presença de cursos nas universidades brasileiras e se organizam para criar estratégias de ensino que devem atingir comunidades e públicos na internet.

“A Academia vem para dar visibilidade à língua, para pôr a língua em seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído que é justamente a língua mãe da Amazônia. Queremos trazer o retorno dessa língua”, explica o escritor indígena Yaguarê Yamã, do povo Maraguá.

A Academia deve agregar três ortografias da língua que foram desenvolvidas por povos indígenas da região do Baixo Rio Negro e do Baixo Rio Amazonas, no estado do Amazonas, e da bacia do rio Tapajós, no Pará. A iniciativa é coordenada por 21 membros de várias regiões da Amazônia, a maioria do Amazonas e do Pará. Entre os nomes em destaque estão: Dadá Baniwa e Edson Baré, George Borari, e Yaguarê Yamã.

Com estatuto em desenvolvimento, a Academia da Língua Nheengatu estabelece uma série de atividades a serem desenvolvidas que inclui, dentre outras: produzir e atualizar continuamente um Dicionário Unificado e Ortográfico da Língua Geral Amazônica no Brasil; Criar, alimentar e manter atualizada uma Biblioteca Digital de materiais históricos e atuais, científicos e didáticos sobre a língua Nheengatu; Promover e apoiar a produção de materiais didáticos para ensino da língua Nheengatu nas comunidades indígenas.

(Foto: Ana Hamdan/Amazônia Real)

Com reuniões sendo feitas desde junho de 2020, o grupo instituiu que a Academia será formada por patronos fundadores, sócios fundadores, entidades associadas e colaboradores.

“A gente se encontrou por meios virtuais e começamos a conversar e discutir de que forma as escolas, as instituições estavam trabalhando a questão da língua nheengatu no seu dia a dia. Percebeu que existem formações paralelas, feitas por indígenas e não indígenas, então a gente viu a importância de se organizar”, explica Edson Baré.

Apagamento da língua

Em 1835, quando a Cabanagem ocorreu na região do antigo Grão-Pará – Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia -, o Nheengatu foi severamente criminalizado. Indígenas eram proibidos de falar a língua, porque poderia ajudar os líderes da revolta. A Cabanagem só acabou em 1840, com centenas de indígenas mortos. Mesmo após o término, o Nheengatu continuou a ser a língua mais falada da Amazônia pelo menos até 1850-1900, de acordo com estudiosos.

Antes disso, o surgimento do próprio Nheengatu ocorreu através da proibição da língua nativa dos povos. Os missionários católicos criaram o Nheengatu misturando palavras em português e em tupi, para padronizar a linguagem com características dos colonos. Com isso, línguas nativas foram sendo substituídas.

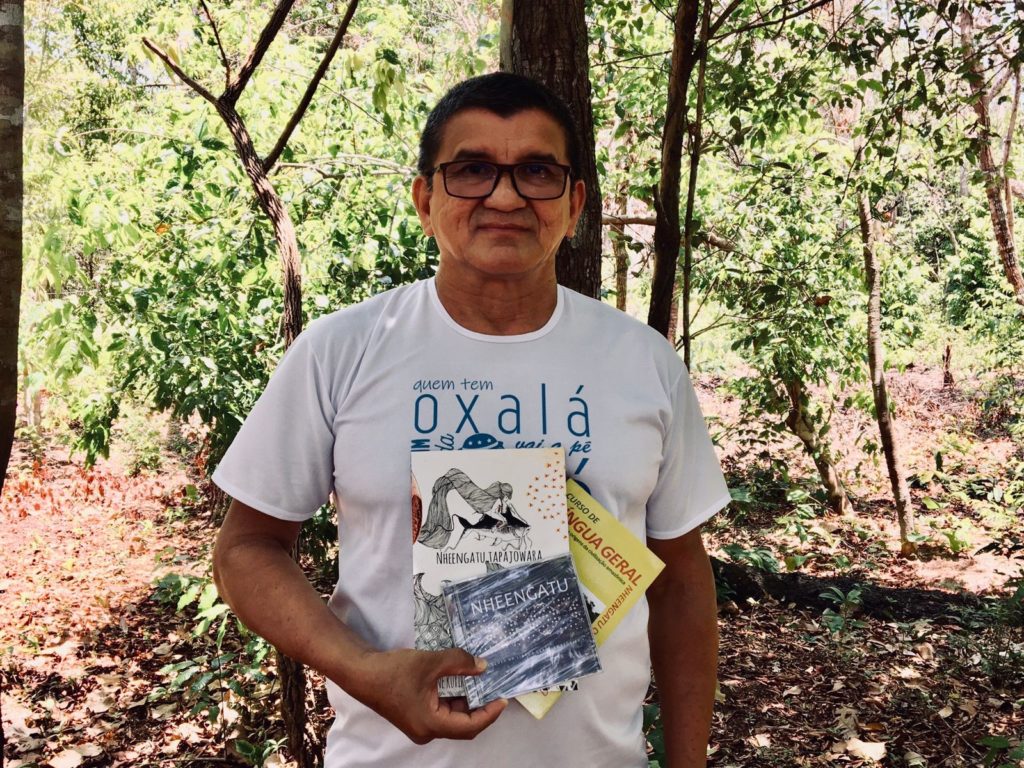

Substituídas, mas não apagadas. É o que explica o professor Florêncio Almeida Vaz Filho, indígena do povo Maytapu, do Programa de Antropologia e Arqueologia na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). “As estratégias de sobrevivência são muito importantes, os indígenas continuaram (com a língua), eles falavam, contavam histórias aos filhos à noite. Se essa forma fluente da língua se perdeu, a lógica da língua foi preservada”, diz Florêncio.

O professor coordenou, de 2014 a 2017, um curso de extensão em Nheengatu para professores indígenas e tem pesquisas desenvolvidas sobre o tema. Ele explica que o Nheengatu é uma língua viva, que se adaptou e resistiu nas últimas décadas, por insistência dos povos indígenas. Em muitas áreas, como no Alto Rio Negro, ela é muito falada ainda. Em São Gabriel da Cachoeira, a presença dela é tão forte que hoje é uma das línguas indígenas oficiais.

“Os indígenas trouxeram para o português a calma, a cadência, e até o silêncio. A forma como nos comunicamos no português preserva muito o Nheengatu. Independente dos artistas, dos acadêmicos. O que importa hoje é que existem povos que falam fluentemente o nheengatu, e para esse povo não existe crise”, diz.

Florêncio cita, como exemplo da preservação dessa lógica, o costume de dar presentes e distribuir alimentos entre parentes. Em nheengatu, a palavra que expressa essa ação é “putáua”. Os indígenas capturavam os animais, empalharam e davam de presente para parentes.

“Somos frutos de uma longa resistência, resistência cultural. Nós não perdemos a nossa cultura. Quando vemos as pessoas nas ruas andando juntas, íntimas, próximas, tudo isso vem de uma lógica indígena que persistiu, ela é a nossa marca. Não somos iguais”, explica.

No ensino superior

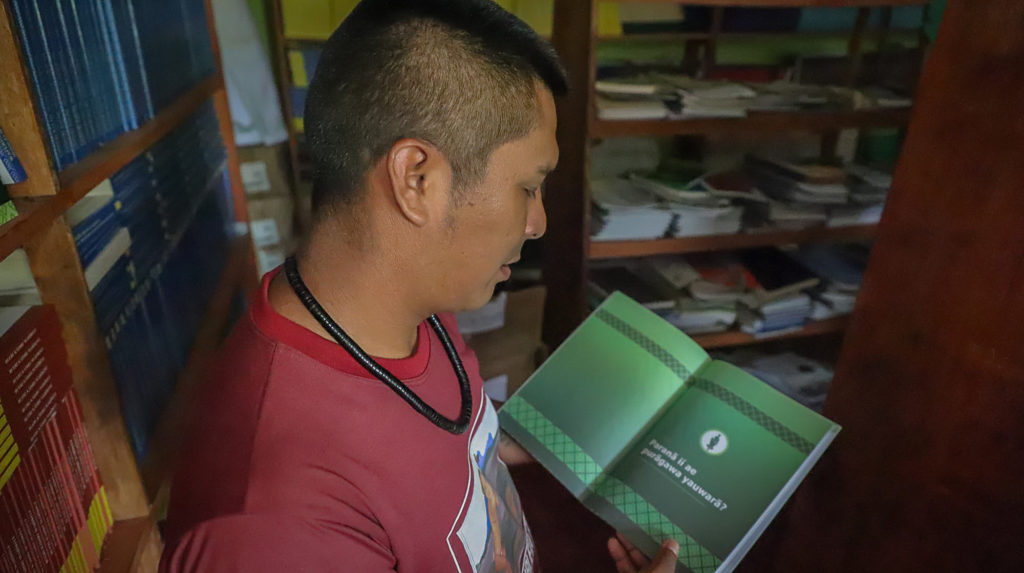

(Foto: Paulo Desana/Dabukuri/Amazônia Real)

Não há curso de graduação em Nheengatu nas universidades brasileiras. Alguns cursos de extensão foram oferecidos pontualmente, mas a língua continua sendo falada de diversas formas pelos povos amazônicos, sem uma padronização clara sobre seu uso.

O curso de extensão oferecido na Universidade Federal do Oeste do Pará, que ocorreu entre 2014 e 2017, formou 100 professores indígenas para atuação em aldeias. Ele foi construído pelo Grupo Consciência Indígena (GCI) e o resultado foi um amplo reconhecimento das comunidades indígenas do baixo rio Tapajós.

No artigo ‘O Nheengatu no Rio Tapajós: revitalização e resistência indígena’, escrito por Florêncio Almeida Vaz Filho e Sâmela Ramos da Silva, professora da Universidade Federal do Amapá, contam em detalhes como a restituição da língua ocorreu no lugar.

“Os alunos eram convocados a trazer resquícios, palavras, expressões, nomes de peixes, de lugares, de comida, esses retalhos, esses quebra-cabeças. Eles iam dando sentido a essas peças que nem sempre tinham um sentido muito claro no dia a dia”, explica Florêncio.

Antes do curso de extensão, o GCI ofereceu oficinas e mini-cursos da língua. A primeira oficina ocorreu em 1999. Na época, o contato com professores indígenas do Amazonas foi crucial para o reconhecimento dos povos do baixo Tapajós.

“O sentimento de orgulho das suas origens era reforçado pelo contato com os professores vindos do rio Negro, que eram também indígenas, e falavam das suas crenças e vivências. A sua presença conferia reconhecimento e legitimidade aos indígenas do baixo Tapajós, em uma fase em que os seus vizinhos nutriam ainda desconfianças sobre a sua verdadeira indianidade”, explicam os autores.

O curso de extensão foi paralisado em 2017. Ele era feito com verbas de organizações internacionais, que não foram renovadas. Em 2019, outras lideranças indígenas conquistaram recursos oriundos de verbas parlamentares para implementar um novo curso, mas a pandemia da Covid-19 interrompeu a execução. A estimativa é de que dê início ao processo em janeiro de 2022.

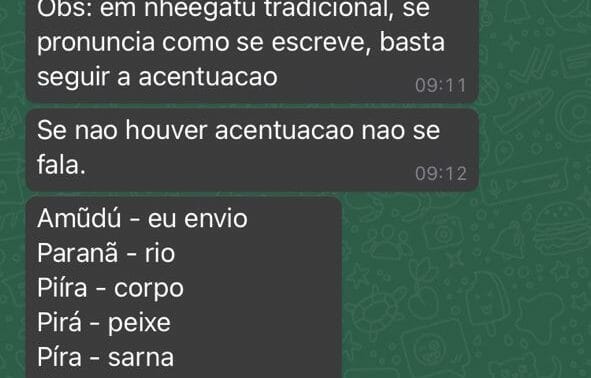

Nheengatu tradicional

O WhatsApp também é ferramenta para disseminação do Nheengatu. Desde janeiro de 2021, indígenas e não indígenas fazem parte do grupo “Nheengatu Tradicional”, que hoje conta com 115 participantes. Todos os dias eles conversam na língua de seus povos, discutem dialetos, criam glossários e ensinam traduções.

O grupo é administrado por indígenas que compõem as discussões da Academia da Língua Nheengatu. De manhã, todos se cumprimentam com “purãga ara”, que significa “bom dia”. Além de usar o nheengatu para a troca de mensagens, eles conversam sobre suas culturas, divulgam eventos de valorização do movimento indígenas e não é raro que promovam grandes discussões sobre como se escreve uma determinada palavra em cada região da Amazônia.

Dicionário de Nheengatu

Os escritores Yaguarê Yamã, Elias Yaguakãg, Egídia Reis e Mario José devem lançar, de forma presencial e respeitando os protocolos da Covid-19, o “Dicionário de Estudos de Nheengatu Tradicional”. O livro está disponível em sites de compras, mas o lançamento presencial ainda não tem data confirmada. O evento deve ocorrer em Manaus.

O Elias Yaguakãg explica que o dicionário foi escrito após ampla pesquisa, com mais de 60 livros publicados pelos autores no processo de coleta de informações sobre o Nheengatu Tradicional. Há 22 anos eles estudam a língua e buscam identificar os padrões e diferenças ortográficas nas diferentes regiões do Amazonas.

“O processo foi custoso e muito longo. Fizemos pesquisas muito a fundo, com pontos de vistas de alguns povos. Estávamos nessa ânsia da questão linguística e decidimos escrever o Nheengatu tradicional, do baixo Amazonas”, explica.

As outras vertentes da língua – dos povos do Rio Negro e Tapajós – serão estudadas na Academia. Elias afirma que muitos caboclos e indígenas não conseguem identificar o nheengatu em suas próprias falas e o dicionário deve colaborar com a identificação.

“Observamos que eles falam o Nheengatu, mas não sabem que falam. Juntam como se fosse tudo português, mas não é. Quando a gente vai ver o dicionário Aurélio, a gente encontra muitas palavras que a gente fala e que não existem ali. Então, é Nheengatu e Nheengatu Tradicional”, diz.

O dicionário faz parte da movimentação dos indígenas pela valorização da língua e está atrelado à iniciativa de criar a Academia e foi publicado pela editora Cintra (São Paulo, 2020). De acordo com Yaguarê, o pedido foi feito pelas lideranças das regiões.

“Se falava, se escrevia, mas precisava ter um senso regulatório. Redigimos e organizamos todo esse trabalho. O que sustenta a nossa ortografia é a tradição, Não é de hoje que se fala dessa maneira, desde os primeiros falantes. Os nossos velhos escreviam e nós mantemos a nossa escrita. É uma vitória do movimento indígena, é uma vitória da língua geral da Amazônia”, diz.

Por Jullie Pereira Via Amazônia Real

Saberes sobre plantas medicinais podem desaparecer com extinção de línguas indigenas

Estudo da Universidade de Zurique, na Suíça, mostra que grande parte do conhecimento sobre plantas medicinais está atrelado a línguas indígenas ameaçadas

- Analisando três regiões (Amazônia, Nova Guiné e América do Norte), os pesquisadores concluíram que 75% dos usos de plantas medicinais são conhecidos em apenas uma língua.

- No noroeste da Amazônia, o estudo avaliou 645 espécies de plantas e seus usos medicinais conforme a tradição oral de 37 línguas, e detectou que 91% desse conhecimento só existe em apenas um idioma; sua extinção implica também a morte desse saber medicinal.

- No Brasil, escolas indígenas desempenham papel importante na preservação das línguas, assim como iniciativas de catalogação e revitalização, como ocorreu entre os Karitiana de Rondônia e os Pataxó da Bahia e Minas Gerais.

“Cada vez que uma língua desaparece, desaparece uma voz para falar, desaparece uma forma de dar sentido à realidade, uma forma de interagir com a natureza, uma forma de descrever e nomear animais e plantas”, diz Jordi Bascompte, pesquisador do Departamento de Biologia Evolutiva e Estudos Ambientais da Universidade de Zurique, na Suíça.

O projeto Ethnologue avalia que 42% das mais de 7 mil línguas existentes no mundo estejam ameaçadas de extinção. No Brasil, são 99 os idiomas que estão morrendo, sem contar aqueles que já desapareceram. Segundo o Instituto Socioambiental, das mil línguas indígenas faladas em território brasileiro antes da chegada dos portugueses, apenas 160 ainda estão vivas.

Em estudo recente, Bascompte e o especialista em biodiversidade Rodrigo Cámara-Leret alertam para o fato de que a extinção de línguas indígenas levará consigo conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais e isso poderá diminuir as chances de descoberta de futuros medicamentos. Considerando que a tradição indígena conta com a oralidade para a transmissão de conhecimentos entre gerações, a extinção destas línguas enterra consigo um universo de saberes.

Diversos medicamentos hoje comercializados em larga escala no mundo são elaborados a partir de plantas medicinais. Eles vão desde o ácido acetilsalicílico, conhecido popularmente como aspirina, com seu princípio ativo extraído do salgueiro (Salix alba L.) até a morfina, extraída da papoula (Papaver somniferum).

Desafio duplo

Ao analisar 3.597 espécies vegetais e 12.495 usos medicinais, associando esses dados a 236 línguas indígenas de três regiões com rica diversidade biocultural – noroeste da Amazônia, Nova Guiné e América do Norte –, os cientistas chegaram à conclusão de que, nessas áreas, 75% dos usos de plantas medicinais são conhecidos em apenas uma língua.

“Descobrimos que as línguas que contêm conhecimento único são aquelas com maior risco de extinção”, acrescenta Bascompte. “Há uma espécie de problema duplo em termos de como o conhecimento irá desaparecer”.

As Américas se destacaram no estudo como hotspot de conhecimento indígena, em que a maior parte do conhecimento medicinal está atrelado a línguas ameaçadas.

O noroeste da Amazônia exemplifica bem o problema duplo, mencionado por Bascompte: o estudou avaliou 645 espécies de plantas e seus usos medicinais conforme a tradição oral de 37 línguas, e detectou que 91% desse conhecimento só existe em apenas um idioma. Se esse idioma se extingue, como pode ocorrer com muitos na Amazônia nos próximos anos, morre também o saber medicinal.

O livro The Healing Forest: Medicinal and Toxic Plants of the Northwest Amazonia (A Floresta Curativa: Plantas Medicinais e Tóxicas do Noroeste da Amazônia, em tradução livre), escrito em 1990 por Richard E. Schultes, norte-americano considerado pai da etnobotânica, forneceu a base do universo de plantas amazônicas avaliadas no estudo.

Perda cultural é maior do que perda da biodiversidade

Ao analisar a vulnerabilidade das tais espécies medicinais, o estudo verificou que 64% das plantas associadas a línguas comprometidas carecem de avaliação pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). Segundo os pesquisadores, menos de 1% das espécies estão ameaçadas e 21% não correm risco de extinção.

Ainda que tal carência aponte a urgência em atualizar o estado de conservação das espécies, o estudo concluiu que a perda das línguas terá maior impacto na extinção do conhecimento medicinal do que a perda da biodiversidade. A constatação de que o patrimônio cultural é tão importante quanto as próprias plantas, no que se refere aos serviços da natureza, não é de hoje, mas resulta de outro estudo liderado em 2019 pelos mesmos cientistas, mostrando que o vínculo cultural e biológico são inseparáveis.

“Não podemos agora ignorar essa rede e apenas pensar nas plantas ou apenas pensar na cultura”, afirma Bascompte, lançando ainda um olhar para a tendência de minimizar a diversidade. “Nós, humanos, somos muito bons em homogeneizar a cultura e a natureza para que a natureza pareça mais ou menos a mesma em todos os lugares”.

No início de setembro, durante o encontro Amazoniar, organizado pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), o artista e educador Denilson Baniwa falou sobre essa homogeinização do ponto de vista do indígena: “Se eu falo tão bem português é porque, de certa maneira, o meu povo e outros povos do Brasil foram obrigados a entender as tecnologias, conhecimentos, saberes de outros povos, principalmente de povos não indígenas, para poder sobreviver”.

Iniciativas para brecar a extinção

“No Brasil, quando a gente fala em preservação, a escola indígena tem um papel importante”, diz Luciana Sanchez Mendes, linguista especializada em idiomas indígenas. “É na escola indígena, dentro das comunidades, que as crianças vão ter as aulas, tanto de português quanto na língua da comunidade”.

Iniciativa para preservar a cultura do povo Karitiana, o Léxico Pedagógico de Plantas e Animais Karitiana foi elaborado ao longo de uma pesquisa para servir como material didático no ensino bilíngue na escola da Terra Indígena Karitiana, em Rondônia. Partindo da listagem e descrição, em língua karitiana, de vegetais e animais que se encontram na reserva, a elaboração envolveu anciãos, lideranças, extrativistas e professores no registro de conhecimentos tradicionais sobre o bioma amazônico.

Outra iniciativa se deu na Bahia e no norte de Minas Gerais, com a criação de um grupo de pesquisadores para estudar e revitalizar a língua pataxó, dada como extinta por longo tempo. A mobilização de jovens e professores do povo Pataxó, com pesquisa documental e de campo, levou à elaboração do Projeto de Pesquisa e Documentação da Cultura e Língua Pataxó. Patxohã foi o nome dado à língua retomada, que está sendo ensinada em diversas aldeias.

“Quando os adultos deixam de falar com as crianças na sua língua é o momento em que o linguista considera uma língua ameaçada”, comenta Mendes, pós-doutora pela Universidade Federal de Roraima (UFRR). A desvalorização das línguas indígenas em detrimento do português e espanhol, línguas dominantes desde os tempos coloniais, é um dos motivos que leva indígenas a conversarem com seus filhos na língua dominante. Buscam, assim, instrumentalizar os filhos para o sucesso social. Todas as pressões sofridas pelos povos indígenas e as mortes recentes de líderanças pela covid-19 também causam perdas culturais.

Com o objetivo de que os povos indígenas possam preservar, revitalizar e promover suas línguas, a Unesco lançou a Década Internacional das Línguas Indígenas de 2022 a 2032.

“Existe vida fora do inglês. São línguas que tendemos a esquecer, as línguas dos pobres desconhecidos que não têm representatividade porque não ocupam assentos em painéis, nas Nações Unidas e coisas assim”, diz Bascompte. “Acho que temos que fazer um esforço para usar essa declaração das Nações Unidas para aumentar a consciência sobre a grande diversidade cultural e sobre como temos sorte como espécie por fazermos parte dessa incrível diversidade”.

Duolingo anuncia 5 novos cursos de idiomas ameaçados de extinção

Há anos a UNESCO vem alertando sobre os idiomas ameaçados de extinção. De acordo com a organização, pelo menos 43% das seis mil línguas faladas no mundo podem simplesmente desaparecer. Entre os idiomas em perigo, 190 deles estão no Brasil.

O Duolingo, plataforma de aprendizado de idiomas mais popular e o app educacional mais baixado do mundo, está desenvolvendo cinco novos cursos pensando nestas formas de linguagem ameaçadas.

Devem entrar na plataforma cursos de maori (Nova Zelândia), crioulo haitiano (Haiti), tagalo (Filipinas), zulu e xhosa (África do Sul). As aulas estão em processo de criação e serão incluídas na plataforma em breve, se juntando aos 100 cursos em mais de 40 idiomas diferentes já disponíveis no Duolingo.

Todas estas línguas são pouco conhecidas ou ameaçadas de extinção, ou seja, têm poucos falantes, com pequenas chances de serem transmitidas para as gerações seguintes, e podem perder todos os seus falantes nativos.

O desenvolvimento dos seus cursos faz parte de uma iniciativa do Duolingo que visa ajudar a proteger estes idiomas e as suas culturas. O aplicativo já conta com sete idiomas minoritários em seu catálogo como o havaiano, navajo, escocês gaélico, irlandês, galês, guarani e iídiche – lançado no início de 2021.

Feitos em parceria com a ONG Nal’ibali, que promove a leitura plurilinguística, os cursos de línguas sul-africanas (zulu e xhosa) trarão uma maneira totalmente diferente de aprender, já que um dos maiores desafios desses idiomas é o clique, som feito com a língua e usado para falar muitas palavras.

“Aprender um novo idioma vai muito além do que apenas compreender uma nova língua, é sobre saber interpretar a cultura do outro país e preservar a riqueza do seu passado. E não há maneira melhor de manter estas culturas vivas do que tornar o seu idioma acessível para todos, com diversão, eficácia e motivação, que são os pilares do Duolingo”, diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Todos estes cursos estão sendo criados, inicialmente, para falantes de inglês, e devem estar disponíveis no app no início de 2022.

Redação Hypeness