MPF recomenda que Secretaria de Segurança da PB permita que indígenas tenham nome de etnia em carteira de identidade

Órgão alega que medida é constitucional e assegura concretização de direitos referentes à cultura e identidade dos povos

Indígenas Tabajara. Crédito da foto: Ascom MPF/PB

O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendação à Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba, para que insira informação referente ao pertencimento étnico do indígena, que assim o desejar, no campo “observação” do documento oficial de identificação (RG). Para o MPF, tal medida, além de não encontrar impedimento legal, assegura ao indígena a concretização de direitos referentes à cultura e identidade, a partir da certificação de sua identidade étnica, de modo a reconhecer sua organização social, língua, crença, tradições e costumes.

O procurador Renan Paes Felix justificou na recomendação que a informação referente ao pertencimento étnico do indígena também “é importante para que o Estado tenha em mão o quantitativo de indígenas de cada etnia, de maneira a otimizar a adoção de políticas públicas específicas e de proteção das comunidades indígenas locais”. O membro do MPF ressaltou que “a medida não encontra vedação no ordenamento jurídico, e prestigia aspirações constitucionais, supralegais e legais, o que torna indispensável sua implementação”.

No documento, o procurador da República cita que compete ao Ministério Público Federal a responsabilidade de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Lembra, também, que a Constituição Federal reconhece aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Pontua, ainda, que a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas estabelece que todos têm o direito coletivo e individual de manter e desenvolver suas características e identidades étnicas e culturais distintas, incluindo o direito à autoidentificação.

A recomendação foi expedida a partir de representação do Coletivo Indígena Colmeia. O MPF fixou prazo de 15 dias para que o Estado da Paraíba informe se acata a recomendação e relate as ações e cronograma previstos para seu cumprimento. Ou, por outro lado, apresente justificativa que explique, fundamentadamente, os motivos pelos quais entende não ser possível o cumprimento da medida recomendada.

Procedimento nº 1.24.000.001282/2022-99

Diálogos sobre a Educação reúne autoridades e especialistas em Brasília

Realizado pela OEI no Brasil, evento apresenta dados inéditos sobre a qualidade da educação brasileira, com mais 5 mil questionários aplicados em pesquisa sobre a Primeira Infância; evento será presencial, com transmissão ao vivo pela internet e inscrições podem ser feitas gratuitamente.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Diálogos sobre a Educação da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), que reunirá autoridades, juristas, gestores e especialistas da Educação com o objetivo de discutir os principais desafios da Educação brasileira.

O evento contará com a participação de nomes relevantes como José Henrique Paim, ex-ministro da Educação e atual coordenador da equipe de transição na área da educação; Benjamin Zymler, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Francisco Gaetani, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; Nuno Crato, ex-ministro da Educação de Portugal; Maria Helena Guimarães Castro, Presidente do Conselho Nacional de Educação; Fernanda Castro Marques, do Movimento Colabora Educação; além de outros 30 especialistas na área.

Nos três dias de evento serão discutidos temas como a Educação brasileira oferecida às crianças de zero a 6 anos, com a divulgação dos resultados da pesquisa do projeto “Primeiros Anos”; a relevância do bilinguismo com foco nos idiomas português e espanhol, falados por mais de 800 milhões de pessoas no mundo; e a importância da governança na Educação, com a avaliação de projetos considerados importantes no atual contexto.

As inscrições para participar do Diálogos sobre a Educação – 2ª Edição, promovido pela OEI no Brasil são gratuitas e podem ser feitas no site https://oei.int/pt/escritorios/brasil. O evento também será transmitido ao vivo no canal da organização no YouTube – https://www.youtube.com/oeibrasil .

Funai celebra 55 anos de trajetória na promoção dos direitos indígenas

Foto: Mário Vilela/Funai

No dia em que completa 55 anos de trajetória, a Fundação Nacional do Índio (Funai) reforça o seu compromisso com a proteção e a promoção dos direitos dos indígenas no Brasil. Atualmente, o país tem cerca de 1 milhão de indígenas, que ocupam quase 14% do território nacional. São 305 etnias e 274 línguas faladas de Norte a Sul do país.

Criada por meio da Lei nº 5.371 em 5 de dezembro de 1967, a Fundação é a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo Federal. Atualmente vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Funai está presente em todo o país por meio de 39 Coordenações Regionais, 240 Coordenações Técnicas Locais e 11 Frentes de Proteção Etnoambiental.

É papel da Funai promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Nesse campo, a Fundação promove ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas.

Compete também ao órgão estabelecer a articulação interinstitucional voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos indígenas, por meio do monitoramento das políticas voltadas à seguridade social e educação escolar indígena, bem como promover o fomento e apoio aos processos educativos comunitários tradicionais e de participação e controle social.

Cabe à Funai, ainda, promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A Funai também coordena e implementa as políticas de proteção aos indígenas isolados e recém-contatados.

A atuação da Funai está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação dos indígenas no Brasil, contribuindo para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico.

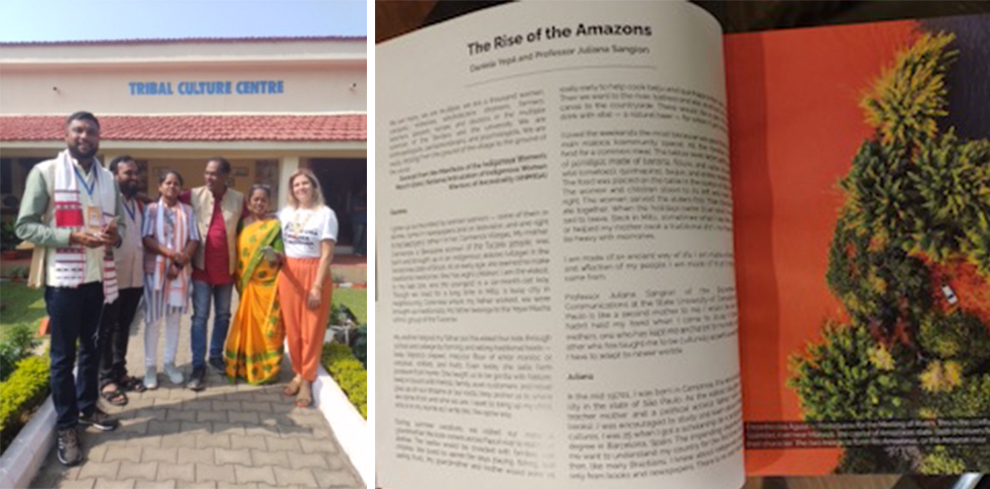

Estudante e jornalista da Unicamp lançam livro na Índia

A estudante do curso de Estudos Literários da Unicamp Daniela (Yepá) Villegas Barbosa e a jornalista Juliana Sangion, que atua na Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), lançaram, na Índia, o livro intitulado “Still I Rise”, em parceria com outros 30 autores indígenas de diferentes etnias e regiões da Índia. As autoras foram convidadas a integrar a publicação, com um capítulo a respeito da atuação de mulheres que são lideranças indígenas no Brasil, especialmente nas questões de território e da Amazônia, denominado “The Rise of the Amazons”.

Daniela conta que o convite foi feito há alguns meses, depois que as duas participaram de um encontro de povos originários da Índia e de outras partes do mundo, em 2019, denominado Samvaad, que aconteceu na cidade de Jamshedpur. Na ocasião, uma equipe da Unicamp, formada por Daniela, pelo estudante indígena Wallace Krenak e pela jornalista Juliana Sangion, levou ao evento um relato sobre a iniciativa do Vestibular Indígena Unicamp. Daniela e Wallace são da primeira turma de estudantes a ingressarem na universidade por essa modalidade. Juliana, além de atuar na comunicação do vestibular, participou da aplicação da sua primeira edição, na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM), e dirigiu o documentário “Purãga Pesika – Um encontro de boas-vindas”, sobre os primeiros estudantes indígenas a entrarem nos cursos de graduação da Unicamp.

Desde então, o Vestibular Indígena da Unicamp se consolidou como forma de ingresso, tendo passado de 611 candidatos na primeira edição para mais de três mil estudantes inscritos em 2023. No total, cerca de 400 estudantes indígenas de diferentes etnias entraram na Unicamp, em diferentes cursos, nos últimos quatro anos. Desde a edição de 2022, a Unicamp firmou uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), unificando o vestibular indígena entre as duas instituições.

A estudante e autora Daniela ressaltou a importância de escrever e falar sobre a representatividade de mulheres indígenas, que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. “O livro foi uma oportunidade de abordar a diversidade de atuações dessas mulheres indígenas em seus papeis sociais, desde a atuação na comunidade até o ativismo em nível nacional. E tudo isso sem esquecer suas raízes: a ancestralidade, a questão da territorialidade, sua cultura. Toda vez que a mulher indígena estiver ocupando um espaço, ela leva consigo toda sua ancestralidade”, disse.

No capítulo “The Rise of the Amazons”, as autoras abordaram a trajetória de seis mulheres indígenas brasileiras e seu recente papel de relevância no cenário sociopolítico nacional: Sônia Guajajara, Célia Xakriabá, Elizângela Baré, Vanda Witoto, Txai Suruí e Joênia Wapichana. As duas primeiras, inclusive, foram recém-eleitas deputadas, em um feito histórico. Elas compõem a chamada “Bancada do Cocar”, um coletivo de representantes indígenas no legislativo.

Juliana Sangion, que foi à Índia para o lançamento a convite da organização do evento Samvaad, explica que o livro é um projeto em que jovens líderes indígenas, com papel relevante em suas comunidades, relatam suas experiências de impacto para o empoderamento de povos originários. É também um painel de vozes indígenas e não indígenas comprometidas com projetos e movimentos de rupturas positivas. “Foi uma experiência muito enriquecedora trocar informações e ideias com jovens indígenas de um país tão distante do nosso, mas com anseios e potenciais tão parecidos. Falar da iniciativa do Vestibular Unicamp na Índia foi gratificante, na medida em que percebia o interesse e a motivação deles”, disse Juliana.

Segundo Sourav Roy, chefe de responsabilidade social da Fundação Tata Steel, “O livro é nosso esforço para organizar e manter uma coleção de perspectivas e aprendizados de comunidades indígenas para o país e para o mundo em geral, reunida por indivíduos de todo o mundo apaixonados pela identidade tribal. Muitos jovens homens e mulheres que são uma parte essencial do ecossistema Samvaad certamente se inspirarão nesses aprendizados e os integrarão em seus trabalhos e suas vidas, levando-os adiante dentro de suas próprias comunidades”, afirmou.

Samvaad

O Samvaad é principal programa sobre identidade tribal da Fundação “Tata Steel”. É organizado anualmente na cidade de Jamshedpur, sudeste da Índia. Entre os dias 15 e 19 de novembro de 2022, reuniu cerca de 2.500 pessoas de mais de 100 etnias da Índia e de outros países. A partir do tema ‘Reimaginar’, a proposta foi discutir e imaginar o lugar legítimo das comunidades tribais no processo e nos resultados da reimaginação para todo o planeta.

O livro será aberto em uma plataforma digital e traduzido, no próximo ano, para vários idiomas indígenas da Índia e para algumas línguas indígenas brasileiras.

FONTE: Jornal da UNICAMP

II Seminário Internacional Viva Língua Viva é sediado na UFPA com participação de 29 etnias indígenas

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

O II Seminário Internacional Viva Língua Viva ocorreu na Universidade Federal do Pará (UFPA), de 22 a 25 de novembro, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e a Associação Brasileira de Linguística (Abralin). O evento teve como tema “Revitalização de Línguas: Por que e como fazer?” e também aludiu à Década Internacional das Línguas Indígenas (IDIL 2022-2023), proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de chamar a atenção mundial sobre a situação crítica de muitas línguas indígenas e mobilizar recursos para a sua preservação, revitalização e divulgação.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

A abertura do seminário teve a participação do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho; do prefeito de Belém em exercício, Edilson Moura; da presidente da Abralin, Adelaide Silva; da diretora do Instituto de Letras e Comunicação (ILC) da UFPA, professora Tânia Sarmento-Pantoja; do linguista e diretor da área de Ciências Humanas do MPEG, Hein van der Voort; da diretora da área de Linguística e Literatura da Capes e diretora de pesquisa da UFPA, professora Germana Sales; da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da UFPA, professora Ivânia Neves; e da presidente da comissão organizadora do evento, professora Ana Vilaci Galúcio.

Também participaram da abertura a pró-reitora de Ensino de Graduação da UFPA, professora da área de Linguística Marília Ferreira; a diretora geral da Secretaria Municipal de Educação (Semec), professora Araceli Lemos; bem como a ouvidora do município de Belém e doutoranda da UFPA Márcia Kambeba, que realizou um canto de saudação inicial, em língua indígena, para celebrar o encontro com os parentes.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

Na sequência, a mestranda Veraneize dos Anjos, da etnia Arapium, representando os indígenas da região do Baixo Tapajós, abordou o tema “Por que e como fazer a preservação da língua Nhengatu”, conhecida como língua geral amazônica ou tupi moderno, pertencente à família tupi-guarani, sendo então derivada do tronco tupi.

O evento teve a participação de indígenas representantes de 29 etnias de todo o Brasil, entre as quais, os Terena, Kaingang, Apalai, Baniwa, Tembé, Rikbaktsa, Manoki, Galibi, Kali’na, Apurinã, Macuxi, Tapirapé, Galibi-Marworno, Ãwa Ikpeng, Kokama, Karajá, Xakriabá, Puroborá, Kadiweu, Puri, Karipuna, Sakuarabiat, Awa, Guajá, Mÿky. Entre estudantes de graduação, pós-graduação e também docentes em Instituições de Ensino Superior, os indígenas participaram como público, oficineiros(as) e ministrantes do seminário.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

Celebração – A coordenadora do evento, Ana Vilaci Galúcio, iniciou os pronunciamentos de abertura do evento afirmando que a razão de ser do seminário, em sua segunda edição, é justamente a celebração da língua dos povos originários. Ela recordou que o primeiro seminário foi realizado no Rio de Janeiro, em 2019, e destacou o quão é importante que, desta vez, o evento esteja sendo sediado na Amazônia, em Belém. “Estamos aqui para aprender e trocar experiências sobre a revitalização das línguas indígenas, somando esforços à década em que refletimos, no mundo, sobre o tema ‘Nada para nós sem nós’. Que possamos estar na linha de frente para reverter silenciamentos”, afirmou.

A professora Ivânia Neves, representando o PPGL UFPA, pontuou que a realização de um evento como o Viva a Língua Viva era inimaginável há alguns anos e que o seminário vem ressaltar a importância da universidade pública para o resgate da história e do protagonismo indígena no país. Para ela, o fato de hoje existirem alunos e professores indígenas em uma universidade é, por si só, uma revolução e, ao mesmo tempo, uma dívida. “Antes da colonização, Belém era território Tupinambá, terra de Maíra, do povo Maíri, do rio Guamá”, lembrou.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

A coordenadora da área de Linguística e Literatura da Capes, Germana Sales, abordou a mitificação dos povos indígenas na literatura mundial, sendo de extrema importância recuperar, sem nuances, o lugar que é a eles devido na história da colonização, tendo sido historicamente silenciados pela barbárie, a escravidão e o genocídio. Na mesma linha de pensamento, o linguista representante do Museu Goeldi, Hein van der Voort, lembrou que, como consequência disso, muitas línguas indígenas encontram-se em risco de extinção, o que significa que seus falantes, da mesma forma, permanecem ameaçados, sendo, portanto, importante resistir.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

Resistência – A resistência foi o cerne da fala da diretora do ILC UFPA, Tânia Sarmento, para quem o evento é extremamente necessário para a reparação histórica do que têm passado os povos originários no Brasil, sendo a produção científica sobre suas línguas uma das formas de manter viva as suas culturas e identidades. A presidente da Abralin, Adelaide Silva, concordou em dizer que um dos fatores pelos quais a Associação apoia a realização do evento é o de devolver o protagonismo da pesquisa na área aos próprios povos e falantes das línguas indígenas.

O prefeito em exercício de Belém, Edilson Moura, afirmou que a preservação das línguas indígenas é muito importante para preservar a própria cultura que resulta na diversidade sociocultural amazônica, tendo sido a UFPA uma das instituições que vêm permanentemente se esforçando, ainda que em contexto nacional de muitas dificuldades e negacionismos, para manter a ciência em movimento.

Alexandre de Moraes – Ascom UFPA

Diversidade – Para o reitor Emmanuel Tourinho, essa tarefa somente é possível por meio de parcerias como a estabelecida com o MPEG e a Abralin para a realização do seminário. Atualmente, por intermédio da política de reserva de vagas, a UFPA possui ativos cerca de 500 estudantes indígenas, além de mais de três mil alunos(as) quilombolas, bem como ribeirinhos(as) e oriundos de comunidades extrativistas, além de migrantes como os da etnia Warao, venezuelanos, aprovados por meio de processos seletivos especiais.

“Temos somado esforços para acolher, na instituição, a diversidade dos povos da Amazônia, na expectativa de que, cada vez mais, a UFPA tenha a cara da nossa sociedade. Somente um ambiente intelectual diverso pode oferecer debates que levem a soluções para os grandes desafios da região amazônica. Ouvir os povos originários é fundamental para uma universidade comprometida com o futuro da Amazônia”, afirmou.

Programação – O II Seminário Internacional Viva Língua Viva seguiu até sexta, 25 de novembro, com atividades realizadas em diversos espaços do Campus UFPA – Guamá. O evento contou com conferências, mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas, sessões de comunicações e sessões de pôster, programações culturais, entre outras. A programação completa está disponível no site do evento: https://viva.abralin.org/eventos/viva-lingua-viva-22/.

FONTE: Ascom UFPA